En novembre 2022 je fais un point sur mes publications en début de troisième année de doctorat, alors que je me réinscris pour une 4e (et théoriquement dernière) année, voici le nouveau point ! J’écrivais en conclusion : « À suivre : d’autres recensions (pour le BBF et Communication…), des articles pour le Bulletin des bibliothèques de France, La Revue française d’histoire du livre, Comicalité, Voix Plurielles, Mémoires du livre, Archives des lettres canadiennes, Images du travail, Travail des images, Hermès et quelques autres projets, ainsi que deux directions de revues ». Le temps universitaire étant ce qu’il est, certains de ces articles ne sont toujours pas parus (voire écrit), mais la majorité oui, et par ailleurs d’autres se sont invités là !

En amorce toutefois, j’avais oublié dans ma dernière synthèse, une recension pour Textimages, revue d’étude du dialogue texte-image, qui a consacré un numéro à « Espaces et formes du texte dans la bande dessinée » sous la direction de Blanche Delaborde, Benoît Glaude et Pierre-Olivier Douphis. Je n’y avais pas écrit de long article, ce n’est pas vraiment mon champ, mais j’avais avec plaisir donné ma lecture de Presse et bande dessinée. Une aventure sans fin, ouvrage collectif dirigé par Alexier Lévrier et Guillaume Pinson aux Impressions nouvelles. Textimages n° 21 est paru au printemps 2022, désolé pour l’oubli et revenons donc au post-novembre.

Paru très peu de temps après mon point de l’an dernier, « Sylvie Rancourt, après Montréal » me permet d’étendre dans le Voix plurielles Vol. 19 n° 2 (novembre 2022) une communication donnée lors d’un chouette colloque sur la bande dessinée hors champ, en profitant d’un numéro sur le thème « Hors des centres : bande dessinée et comics au Canada » , dirigé par Chris Reyns-Chikuma et Jean Sébastien. J’y étudie le travail de Sylvie Rancourt, autrice intégrée au champ comme une originalité, avec un discours souvent répété sur la naïveté et son arrêt de la bande dessinée, ce alors qu’elle n’est ni complètement ignare de la bande dessinée (elle a indiqué en avoir toujours lu) et qu’elle a continué à produire des centaines de planches, mais après avoir quitté la capitale pour la campagne québécoise, où son travail était donc complètement inaperçu. Une relative invisibilité accentuée par son choix de faire dessiner ses récits par d’autres personnes, des personnes encore moins installée qu’elle dans le milieu et souvent très amateures. Il y a honnêtement encore beaucoup à écrire sur elle et ce travail je pense, mais ce papier premier une première étude de son travail post-2000 et je suis vraiment très content d’avoir pu le mener, d’autant que j’ai envisagé tout un doctorat sur Rancourt.

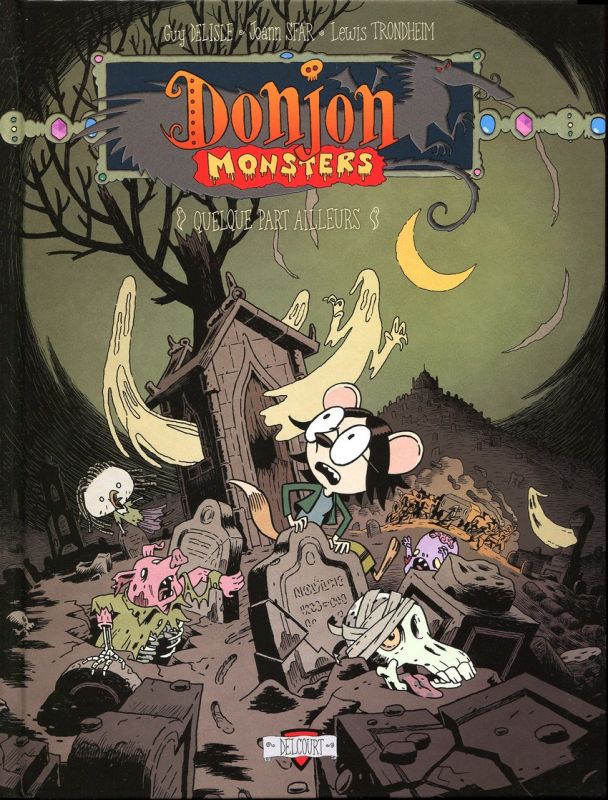

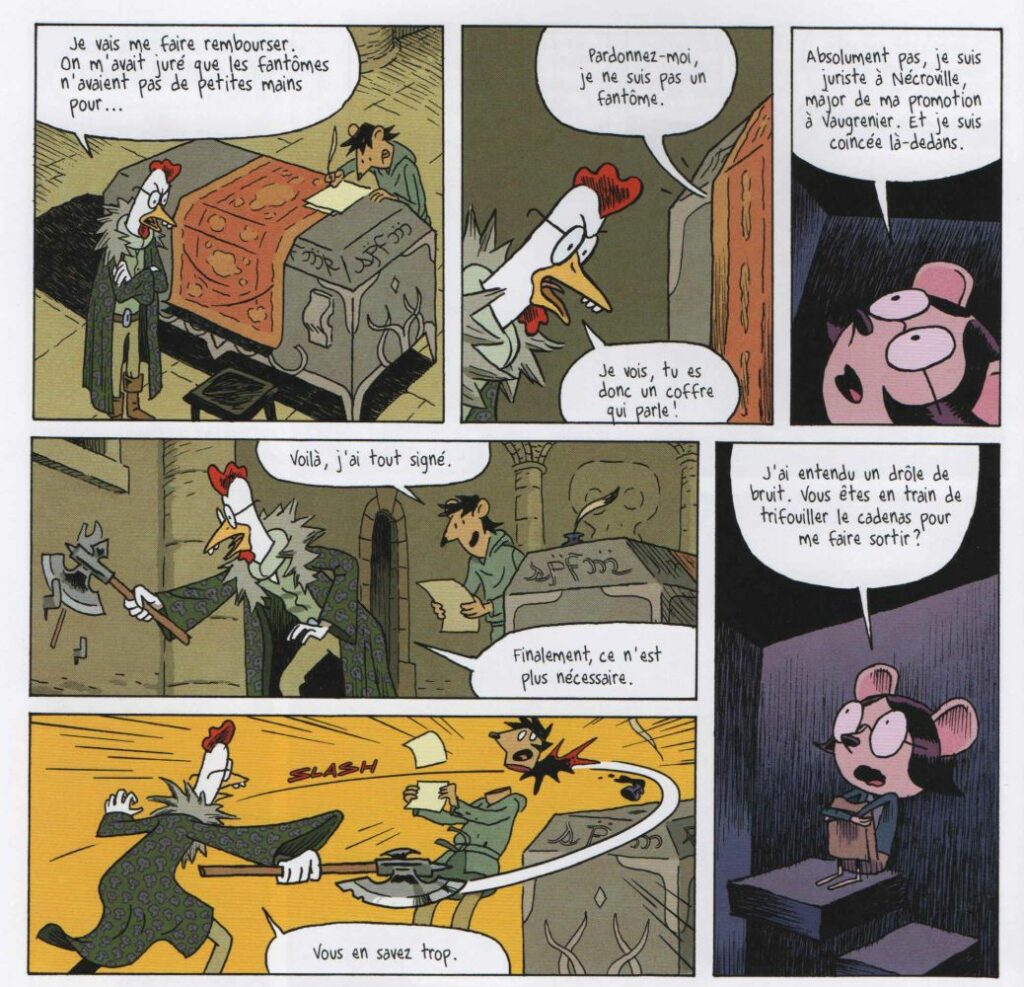

Images du travail, travail des images est une belle revue étudiant, comme son nom l’indique, la représentation picturale du travail, avec un angle en grande majorité sociologique. Leur n° 14, paru en février 2023, voit son dossier être entièrement consacré à la bande dessinée, sous la codirection de Jean-Paul Géhin, Françoise F. Laot et Pierre Nocérino. On y trouve notamment plusieurs contributions en partie en bande dessinée, ce qui est très stimulant, mais je n’avais ni le temps ni la compétence pour répondre sur cet axe. Il s’avère que la revue a aussi une section de textes courts, d’analyses brèves d’une image, potentiellement d’une planche, qui m’a permis de participer quand même avec ce commentaire d’une planche de La Petite Russie, une bande dessinée semi-biographique de Francis Desharnais sur une communauté autogérée du Québec.

La Revue française d’histoire du livre est une vieille revue dont le thème est assez clair. Pour son n° 143 ( février 2023), elle s’est penché sur le neuvième art du côté de l’édition avec le thème « Éditer la bande dessinée: approches nouvelles ». Sous la direction de Nicolas Champ, on trouve plusieurs textes vraiment intéressants. Il est malheureusement publié par une revue hors de prix et en accès fermé. Heureusement, la loi française autorise tout chercheur à déposer ses articles sur hal, vous trouverez donc mon article monographique sur les stratégies éditoriales des éditions Powx Pow (« Pow Pow, itinéraire d’un éditeur quadricéphale ») dans sa sobre maquette libre office ici.

Après avoir publié quelques recensions dans le Bulletin des bibliothèques de France, j’y ai publié le point d’étape « Fanzines et bibliothèques en France : une relation contradictoire », synthèse d’observations et enquêtes auprès des quelques rares fonds de bibliothèques territoriales accueillant des fanzines, et de leur politique pour la mise en valeur de ces fonds atypiques (souvent il n’y en a pas vraiment, mais parfois du désir !).

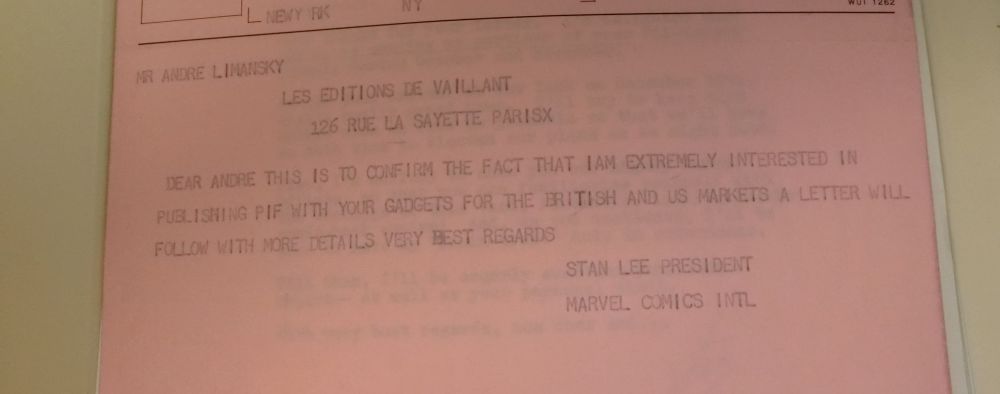

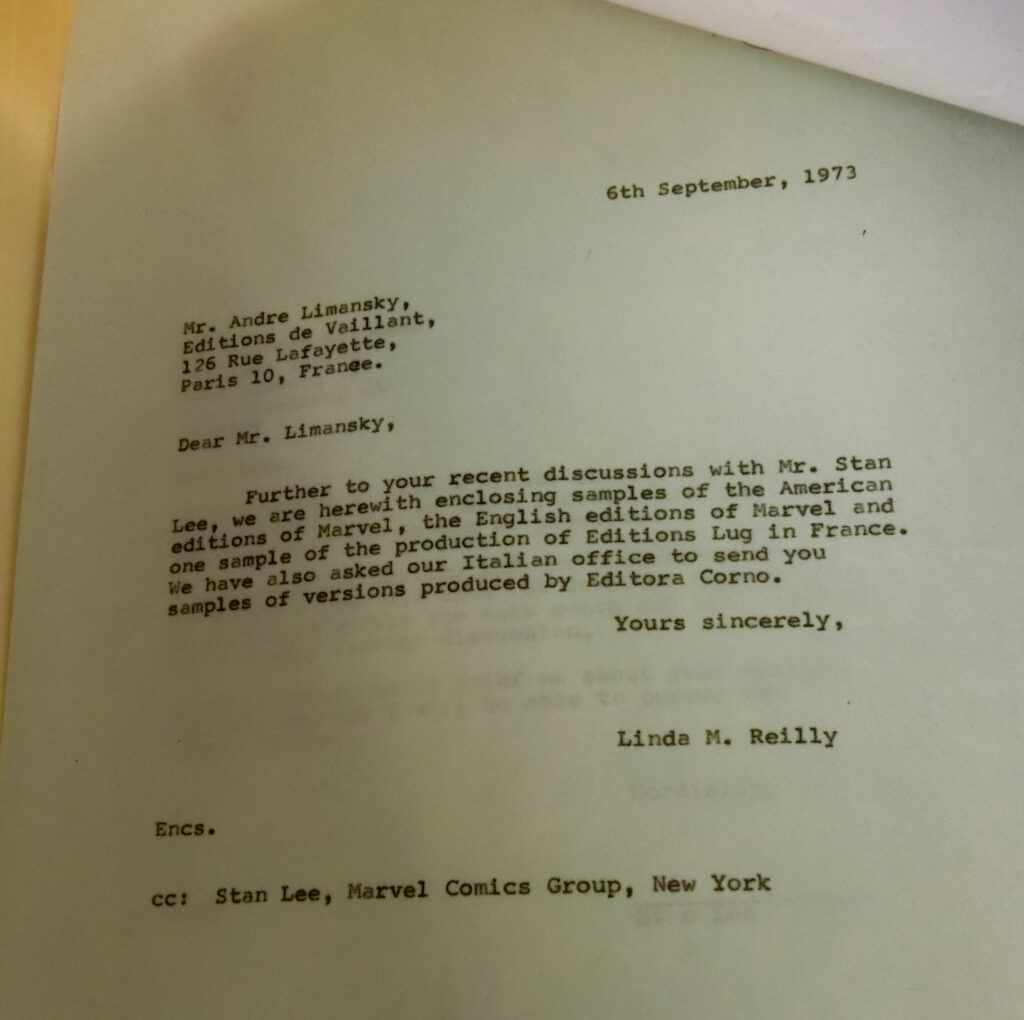

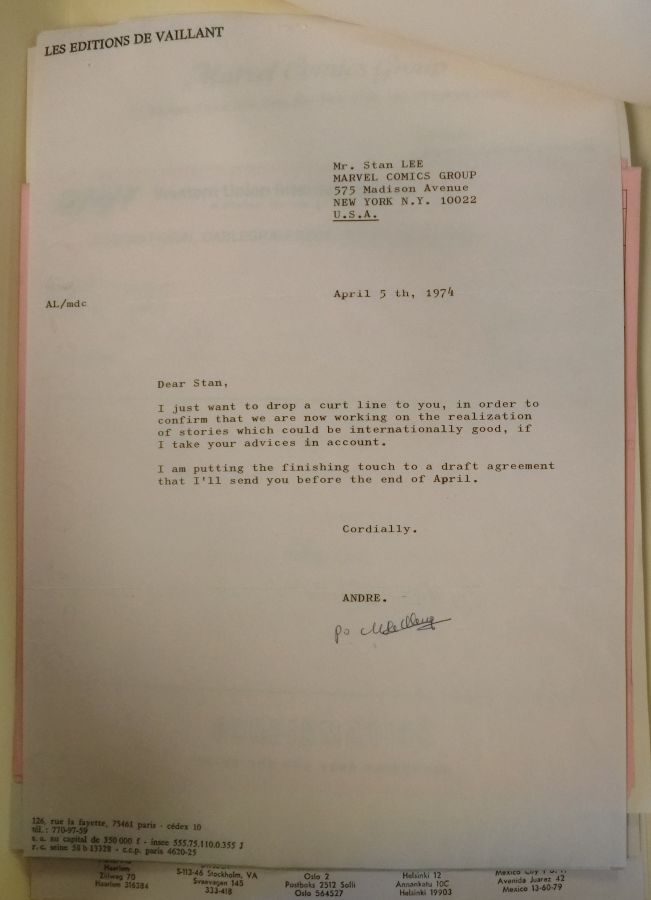

Le gros projet universitaire de cette année, hormis la rédaction de thèse débutée en juin, est sans nul doute la codirection de mon premier numéro de revue universitaire. C’est grâce à Philippe Rioux, qui m’a invité à faire ce travail avec lui, que j’ai eu la chance de pouvoir travailler sur le vol. 14 (n° 1) de Mémoires du livre/Studies in book culture consacré à « La bande dessinée vagabonde ». Pour le premier numéro que cette revue bilingue publiée par l’Université de Sherbrooke consacre à la bande dessinée, nous avons pris le parti des circulations, des transferts culturels et jeux d’adaptation et resémantisations. Les propositions ont été nombreuses et c’était proprement passionnant, même si le sujet permet sans nul doute de publier nombre d’autres articles.

Pour ma part, je cosigne logiquement l’introduction avec Philippe, où nous détaillons un peu nos ambitions, mais ait aussi eu le plaisir de cosigner un autre texte, avec Noémie Sirat, à propos des Nombrils et de la place de leur québécité dans son parcours européen au sein du magazine Spirou. L’article se nomme « Vers les Nombrils universels » et constitue clairement un angle important de mon travail de recherche, annoncé dès le résumé de quelques paragraphes de ma thèse quand je me suis inscrit. Je suis très très heureux qu’il paraisse, tout comme tout le numéro, on trouve les articles cités en lien et tout le numéro en cliquant sur l’image ci-dessous :

Au rang des recensions je suis bien content du doublé au sein de la belle revue Communication, éditée par l’Université de Laval, mais au Québec, à laquelle j’avais forcément envie de contribuer. J’avais écrit ces textes il y a bien un an et il s’agissait de retour sur des ouvrages de Fan Studies, champ que j’ai vraiment envie d’explorer même si ce n’était pas l’urgence de la thèse. J’ai donc lu avec grand intérêt deux ouvrages sur le sujet : Les fans, Une approche sociologique, de Gabriel Segré (Presses universitaires Blaise Pascal, 2020), dans une collection que j’aimais tellement que j’ai finis par y écrire un livre entre-temps, et Les Fans. Publics actifs et engagés, de Mélanie Bourdaa (C&F Editions, 2021), qui s’impose comme la spécialiste française des études de fans et est pour sa part en sciences de l’information et de la communication.

Enfin, toujours dans les recensions, j’ai profité de cette rentrée pour publier ma première note de lecture sur le carnet biblio de La Brèche, association de chercheureuses sur la bande dessinée qui est chère à mon cœur, puisque j’ai été des cofondateur, puis membre de sa collégiale durant deux ans. Mais je n’avais encore rien publié sur le carnet, chose désormais faîte avec ce recueil d’entretien avec des éditeurs de bandes dessinées alternatives par Frédéric Hojlo.

Dans les choses à venir encore en 2023-24 donc, outre la thèse, mes premiers articles sur Comicalité (il était temps ! Mais a priori rien de moins que trois dans trois dossiers différents), et des propositions en cours chez Hermès, Belphégor, Meridian Critic, ¿ Interrogations ?… Avec plusieurs collaborations, ce qui me réjouit ! Des articles pour neuvième art, bien sûr, et pleins de projets, mais que je mets de côté pour la rédaction de thèse.

Il y aura aussi, bien sûr, le numéro d’@nalyse, revue des littératures franco-canadiennes et québécoises, que je dirige sur le thème « Vingt ans de bande dessinée québécoise au XXIe siècle, affirmation et résurgences ». Pressé de vous le présenter. Allez, prochain point une fois la thèse soutenue !