Compte-rendu du festival BD Colomiers (du 17 au 19 novembre 2023)

Dans la ville de Colomiers bien réveillée, située toute à côté de Toulouse et impatiente de sa nouvelle édition du festival BD Colomiers, le projet de la formation du vendredi était, en même temps que de rencontrer des auteur.ices de bandes dessinées SF et de littérature jeunesse, d’interroger le rapport des imprimés, en particulier alternatifs, au temps.

Pour s’atteler à cette tâche ambitieuse, la journée d’étude du vendredi a réuni plusieurs professionnel.les du livre et créateur.ices, qui ont eu alors l’opportunité de partager et défendre leur regard sur différents médias, en particulier le fanzine, et leur relation voire leur bifurcation vers d’autres formats, + institutionnels.

Le matin, la parole a d’abord été donnée, par la modératrice Raphaële Perret, à Olivier Bron & Simon Liberman (des Éditions 2024), Nicolas Lebedel (des Éditions Les Rêveurs) et Guillaume & Damien Filliatre (frères jumeaux aux commandes des très belles Éditions Misma).

Les éditeurs invités ont en particulier été amenés à réfléchir à l’évolution de leur parcours éditorial, de créateurs et auteurs de fanzines, – respectivement, Troglodyte, Les Rêveurs de runes & Dopututto -, à éditeurs de maisons alternatives installées dans le paysage européen de la bande dessinée. Cette évolution a conduit à une restructuration et à un autre rapport au temps, diront d’une seule voix les invités : en effet, les fanzines se diffusent de mano a mano tandis que l’ouvrage édité avec un ISBN passe par des relais assumés par d’autres instances.

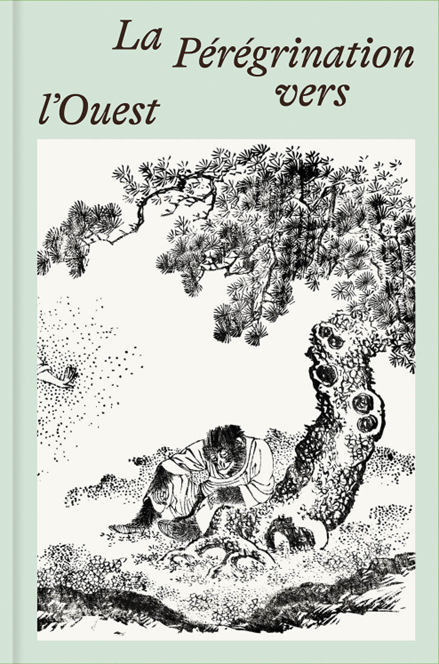

Ce changement de paradigme, pas toujours anticipé, – comme en témoigne 2024, nom qui projetait ses créateurs vers une date lointaine qu’Olivier Bron & Simon Liberman pensaient bien au-delà de la fin programmée de leur maison, et dont le terme finalement est bien là ! -, s’accompagne par ailleurs pour les éditeurs présents d’un désir d’exhumer des œuvres du passé et de construire et refonder avec elles un patrimoine et donc, par là même, de développer un rapport + étendu au temps. Ainsi des œuvres de l’auteur argentin Carlos Niñe, Saubon (œuvre d’abord publiée chez Albin Michel mais réécrite ensuite par l’auteur à 50% pour Les Rêveurs) ou Krazy Kat de George Herriman (Les Rêveurs), Anacorma de Nazario (Misma), considéré comme pionnier de la bande dessinée underground espagnole, ou encore la très impressionnante Pérégrination vers l’ouest (2024) – roman chinois du XVIe siècle qui met en scène le Roi-Singe, Sūn Wù Kōng (modèle du très fameux Son Goku de Tezuka) mais édité chez 2024 à partir d’une édition japonaise du XIXe siècle, illustrée de magnifiques gravures.

Ces nouvelles éditions, qui réinscrivent de cette façon ces œuvres dans un patrimoine, permettent de tisser du lien entre les cultures et entre les époques mais renouvellent elles aussi la relation des éditeurs au temps dans la mesure où ces éditions ne constituent pas des projets urgents pour ces derniers. Elles peuvent en effet se développer patiemment, puisque leurs auteurs et leurs publics ne les attendent pas, et uniquement d’abord dans le dessein de satisfaire l’intense curiosité qui anime les éditeurs, pleins d’appétit pour le projet. Il reste que cette curiosité n’est pas non + totalement détachée du temps au sens où réintégrer ces œuvres dans un patrimoine passe par une revitalisation des licences qui leur sont propres et qui trouvent un écho puissant dans le monde contemporain : il s’agit de fait avec ces rééditions de communiquer la portée intrinsèquement transgressive de ces œuvres (à l’exemple de cet Anacorma qui met en scène une détective trans à Barcelone à l’époque de Franco) et d’établir à rebours une parenté avec notre époque, qui s’espère + tolérante et aspire à + d’inclusivité. Le patrimoine n’est donc pas du tout pensé en opposition aux nouvelles générations, mais bien pour elles et avec elles.

Pour continuer de penser l’imprimé dans son rapport au temps mais aussi avec l’intention d’ouvrir le sujet à un autre regard, la 2e table ronde a réuni des voix qui se sont concentrées sur un autre médium. Intitulée « Dessiner : illustration contemporaine et nouvelle scène tattoo » et également modérée par Raphaële Perret, la rencontre impliquait en particulier un support, peut-être pas à l’origine livre mais qui peut se faire livre, ou peut-être même au contraire livre par essence, et qui a par ailleurs cette capacité étonnante de lui-même réagir à l’écriture et aussi d’agir très visiblement dans l’écriture : la peau.

Lors de cette table ronde, les autrices, illustratrices et tatoueuses Amina Bouajila (Matière grasse et Biscoto) et Anna Wanda Gogusey (La ville brûle), ainsi que l’auteur Benoît Preteseille (Ion éditions) ont réfléchi à la singularité du médium de la peau, réinterprété en imprimé paradoxal : à la fois support d’une gravure qui s’inscrit dans la durée, mais aussi matière souple, ne serait-ce que dans la mesure où la peau se caractérise par un relief propre, dans l’absolu déjà, mais également en raison des spécificités des corps qui se rêvent en imprimés et viennent pour être tatoués.

Pour aborder ce vaste sujet, complexe aussi dans ce qu’il peut brasser de rapport au corps et à l’intime, les invité.es sont revenu.es dans un premier temps sur leur immersion dans cet univers du tatouage et les évolutions qu’a connues le métier de tatoueur.se, notamment dans sa relation à la pratique de l’illustration.

Alors qu’Amina Bouajila a appris à l’audience qu’elle avait eu besoin d’acquérir une certaine maturité graphique en tant qu’illustratrice avant d’accepter de tatouer et ainsi de graver sur la peau de quelqu’un, – l’argument ayant retenu un temps son geste étant que cette empreinte est pensée pour durer dans le temps, alors que la durée est à l’inverse un des arguments de l’écriture dans ce qu’elle peut avoir d’absolu -, Benoît Preteseille a souhaité réfléchir en particulier à la pratique des flash tattoos, conçus pour être immédiatement disponibles pour les demandeur.ses. Anna Wanda Gogusey a en l’occurrence défini ces derniers comme des planches de dessins reproductibles à l’infini, tandis que, depuis une quinzaine d’années, la tendance dans le milieu semble être davantage à l’originalité des motifs. Les personnes viennent en effet avec une histoire qui leur est propre, dont la singularité peut difficilement être exprimée par des tatouages usités et qui continueraient ensuite d’être reproduits. Ce geste de publication et de prêt-à-l’emploi pourrait par ailleurs être interprété comme une trahison par les personnes concernées selon Benoît Preteseille, étant donné la merveilleuse intimité livrée et portée par ces gravures de peau. Voilà qui dit déjà à mon avis l’extraordinaire singularité, mais aussi, – dans un esprit qui nous projette vers la 3e table ronde de la journée -, les tensions propres à ce désir de conservation de cette singularité attachée à ce médium, à la fois marque d’une intimité profonde mais aussi signe donné à lire à qui le perçoit.

C’est en tout cas aussi par là même un regard sur le métier qui aurait changé, le tatoueur passant du statut de copiste sur la peau, – selon le mot d’Amina Bouajila -, à un statut renouvelé avec l’entrée dans ce domaine des illustrateur.ices et graphistes, qui ont nourri une autre manière de lire la profession. En l’occurrence, si le tatouage n’existe à priori que sur la peau, il reste que la frontière de celui-ci avec l’illustration n’est pas toujours évidente[1], comme en témoigne de manière exemplaire l’Abécédaire pour dames et messieurs, évoqué par Benoît Preteseille : ouvrage de modèles de tatouages de l’illustrateur et dermographe Aurélien Vallade, très respecté dans le milieu, le livre offre en effet, par le médium du livre imprimé, des dessins destinés à un autre médium. L’ouvrage d’Anna Wanda Gogusey, Women are powerful and dangerous, établit lui aussi une relation poreuse entre le tatouage et l’illustration, tout en exprimant la spécificité du tatouage par rapport à ce qui pourrait être lu comme son modèle – et qui, contre-linéarité intéressante, l’a dans les faits finalement rejoint après : en effet dans cet ouvrage, l’illustratrice tatoueuse montre un goût pour les visages découpés, desquels elle aime à faire jaillir des fleurs, et qui y sont figurés en couleurs, tandis qu’elle ne les tatoue qu’en noir et blanc : comme si la peau assumait un rôle propre, et impossible à assumer par un autre médium, dans un autre aboutissement du dessin, ce sur quoi le compte-rendu reviendra.

Par ailleurs, comme pour l’illustration, le tatouage connaît une évolution des pratiques avec le numérique, qui alimente une réflexion sur le métier et invite à un repositionnement. Aussi les tatoueuses et illustratrices présentes ont-elles distingué le tatouage artisanal, relevant de la technique du handpoke, et le tatouage à l’aiguille mécanique. Anna Wanda Gogusey a en particulier insisté sur le caractère de rituel propre au tatouage traditionnel, très silencieux et qui appelle en même temps qu’il produit une atmosphère singulière, mais a admis que c’était là une pratique qui exigeait beaucoup de temps et donc qu’elle préférait pour cette raison l’aiguille mécanique, qui jette directement de l’encre dans les petites plaies en forme de points. Cette dernière remarque a d’ailleurs continué d’épaissir la relation entre le tatouage et d’autres expressions graphiques + traditionnelles, dans le sens où celui-ci ne saurait impliquer de tracé de lignes, – qui occasionneraient le cas échéant de larges plaies ouvertes -, et peut alors être interprété selon Amina Bouajila comme une peinture pointilliste.

Enfin, la discussion a conduit les intervenantes à réfléchir à la spécificité du médium de la peau par rapport au papier, la peau demeurant un support très particulier, déjà en raison de sa porosité qui, tout de même, la définit à priori par principe, mais aussi de son volume propre, qui change selon le lieu du corps choisi pour le tatouage. Le corps prend-il alors le relais du tatouage pour le volume ? A cette question de la modératrice, les tatoueuses illustratrices ont répondu qu’en effet, le volume pouvait être assumé par le corps du.de la tatoué.e, que cela pouvait même constituer en soi un élément de surprise lors du tatouage, même s’il est possible d’après les invité.es de penser en amont aux manières dont le dessin peut s’adapter à la peau de la personne et à ses contours. Ainsi Anna Wanda Gogusey a-t-elle défendu l’idée d’une acclimatation des motifs de fleurs aux formes de l’épaule, qui, en + de son relief, ne reçoit pas la lumière de la même manière que d’autres parties du corps, – en évidence et + en creux.

En creux aussi de cette pratique de la dermographie a pour finir été ponctuellement évoquée cette blessure souhaitée que constituerait le tatouage, que la personne peut comprendre comme une étape d’une reconstruction intime, dans un temps, j’ai pensé, maîtrisé par elle, de son corps et de ses brèches, et de l’apaisement d’un regard souvent hostile et meurtri porté sur celui-ci. Le tatouage a ainsi été lu comme une réhabilitation et un optimisme pour et par des corps qui aspirent à se réinterpréter.

La 3e table ronde de la journée, intitulée « Conserver le fanzine », interrogeait elle aussi un paradoxe : la patrimonialisation du fanzine et le réajustement de présupposés appelé par la longévité institutionnelle inattendue qui peut être accordée à ce médium, conçu à priori dans une marge et ainsi nécessairement en tension avec une norme. Pour envisager la question posée dans toute sa complexité, la rencontre, modérée par June Misserey, a fait dialoguer des voix riches de leurs parcours : Marie Bourgoin, documentaliste à la Fanzinothèque de Poitiers, haut lieu de conservation du fanzine en France, Maël Rannou, éditeur et auteur de fanzines, bibliothécaire et ancien directeur des bibliothèques de la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême, en charge, avec ses collègues, du fonds patrimonial, et Renaud Thomas, auteur & co-fondateur des éditions Arbitraire.

Dans un premier temps, Maël Rannou a été invité à proposer une définition du médium, nourrie de sa double expérience d’auteur et de bibliothécaire.

Le mot de fanzine en lui-même n’est pas si connu chez les bibliothécaires, et dans le milieu de la bande dessinée, dans lequel l’invité s’est forgé une identité reconnue de praticien et de chercheur, les points de vue divergent sur le sujet. Beaucoup de définitions existent, dont Maël Rannou a souhaité rendre compte dans son opuscule Définir le fanzine, fanzine lui-même, qui fait dialoguer les regards et parfois, les confronte. Ce petit objet polyphonique ambitieux lui a permis d’aboutir à une définition, fondée sur une approche historique consciente de la mouvance des usages. Ainsi le fanzine s’inscrirait au départ dans l’hérédité des magazines, – même si cet aspect apparaît moins représenté aujourd’hui et que beaucoup de fanzines one shot existent -, et serait un espace d’expression d’une passion propre à son auteur.ice, mais c’est surtout l’axe éliminatoire de la distribution qui a permis à l’invité de singulariser le fanzine par rapport à d’autres médias : celui-ci relèverait en particulier d’un projet non lucratif et ne saurait être distribué en librairie. Le fanzine existerait en effet par définition hors institution. Il peut bien sûr être publié au sein d’une institution mais à la condition d’un détournement du matériel de diffusion, ce qui le distingue par exemple d’autres pratiques, telle que celle des journaux lycéens, dont la publication est à l’inverse autorisée par l’établissement.

Fort.es de cette définition, les invité.es ont pu alors réfléchir à l’histoire du fanzine et à l’évolution de ses usages, ainsi qu’à sa relation, qui s’avère aujourd’hui assez complexe, avec l’institution.

Marie Bourgoin a dans un 1er temps retracé l’histoire de la Fanzinothèque de Poitiers, association créée en 1988 pour laquelle les membres avaient donné leur propre collection de fanzines pour constituer le fonds de départ, rappelant par là même l’importance que revêt la passion dans ce geste de marge que constitue le fanzine. Ce fonds s’est en particulier d’abord développé de la volonté de jeunes gens de conserver leurs fanzines musicaux, en particulier punk, et a progressivement été interprété par ceux-là même comme le refuge de cette littérature abondante, et qui foisonne originellement dans un hors-cadre. Toutefois, une bascule s’est faite dans les usages du fanzine, dont a été témoin la Fanzinothèque, avec l’essor d’internet. Ce lieu d’un trésor d’informations sur une multitude de sujets, dont la musique, a fait que la production de fanzines musicaux, qui contenaient beaucoup d’informations, a alors considérablement diminué, ce qui, dans un effet de vase communicant, aurait profité d’après l’intervenante au fanzine de bande dessinée.

Mais voilà, une question interpelle dans cette exploration, qui est celle de ce désir de conservation de ces imprimés à priori éphémères, et ce quel que soit le sujet qu’ils abordent, qui s’est développé en France (à Poitiers, avec la Fanzinothèque mais aussi à Paris, avec le Fanzinarium) mais existe aussi dans d’autres pays (je pense à la Petite Fanzinothèque belge à Bruxelles, à la Fanzinothèque genevoise ou encore, d’un statut particulier, aux Archiv der Jugendkulturen à Berlin) : cette démarche ne relève-t-elle pas d’un désir schizophrénique et ne peut-on pas avoir, lorsqu’on s’y prête, cette impression de jouer un double jeu ? A cette question du modérateur, Maël Rannou a répondu qu’il percevait ce geste comme contre-nature en soi et que son double cheminement lui fait même vivre ce paradoxe dans sa chair : en effet en tant qu’auteur de fanzines, l’idée de conserver les fanzines demeure pour lui une contradiction, mais en tant que bibliothécaire, il est nécessairement animé par une volonté de conservation, paradoxe/richesse porté.e également par la Fanzinothèque de Poitiers, dont l’intervenant rappelle qu’il s’agit d’un lieu de contre-culture mais qui a la spécificité d’être financé par la ville. A cette question, Marie Bourgoin a de même réagi en rappelant que ce sont les auteur.ices de fanzines qui viennent vers eux, aussi par défaut parce qu’elleux savent que leurs créations ne seront pas prises ailleurs. Qui + est, les enjeux se complexifient de + en + aujourd’hui dans la mesure où la BnF elle-même, perçue comme le lieu institutionnel par excellence de la culture en France, a développé un fonds d’acquisition de fanzines. Celui-ci est toutefois restreint aux graphzines, attachés au département des estampes et non à celui de la presse. La restriction aux graphzines fait sens à priori avec les objectifs de ce département, étant donné la dimension graphique de ces zines[2]. Renaud Thomas, dont le fanzine est devenu une maison d’édition, – dans la droite ligne des invités de la 1ère table ronde -, a affirmé de son côté qu’il n’avait pas eu de mode d’emploi au départ sur le sujet et que l’équipe d’Arbitraire avait beaucoup tâtonné sur la question. Sans évacuer du tout le sujet de la conservation, l’éditeur a préféré replacer la spontanéité au cœur de ses projets.

En définissant le fanzine comme le lieu d’un moment, le modérateur et les invité.es ont pour finir aussi envisagé le médium comme lieu d’une pensée attachée à ce moment, et ainsi, dans une société du flicage, comme un espace préservé, en particulier en raison de sa fulgurance, quand il est sur papier et sans adresse IP. Quand on ne le conserve pas ou qu’on ne l’exhume pas dans le désir de faire œuvre de patrimoine, le fanzine peut être aussi paradoxal car lieu d’une voix qui, tout en s’exprimant, sous-tend en elle-même, en raison de sa marginalité et de sa portée limitée, un droit à l’oubli. Or c’est aussi cette opportunité offerte au médium qui le rend paradoxalement désirable à la conservation, dans l’incongruité de forme qui peut être la sienne, affranchie des normes : ainsi de la boule de papier froissée de Renaud Thomas, conservée à la Cité internationale de la bande dessinée, et autres fanzines en pot de yaourt, boîte de camembert, en forme de cube ou sur du jambon, formats qui posent tous des limites matérielles à leur conservation[3]. Enfin le format est aussi intéressant dans ce qu’il dit de celle ou celui qui le choisit, comme en témoigne ce titre, que j’ai trouvé tout de joliesse et de sincérité, d’Un fanzine à la taille de mes ambitions d’Anne Bacheley, évoqué par Maël Rannou en ouverture de la table ronde et de la journée.

*

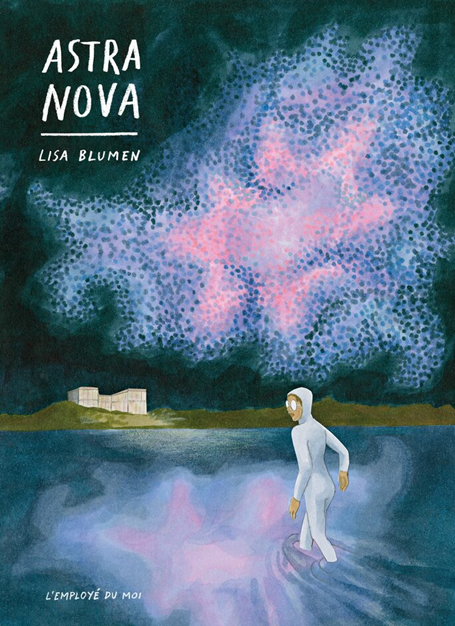

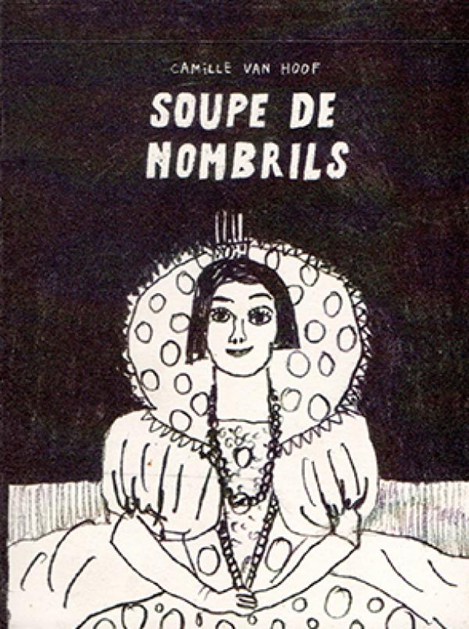

Le samedi 18 novembre, 2e jour du festival, j’avais noté dans mon petit cheminement d’apprentissages qu’à 11h aurait lieu une rencontre croisée entre Lisa Blumen[4], autrice des bandes dessinées Avant l’oubli (2021) et + récemment Astranova (2023), et Camille van Hoof, que je découvrais à cette occasion. Autrice d’œuvres jeunesse (tel que Drôle d’arbre, 2016, chez Versant Sud) et de fanzines (Soupe de nombrils, et Les Magiciens de l’ici là-bas, 2021), Camille van Hoof a annoncé lors de cette table ronde qu’elle publierait sa 1ère bande dessinée, Les Magiciennes, dans les prochains mois. Une autrice plein coup de cœur de ce festival pour moi[5] !

Modérée par June Misserey, cette rencontre a été l’occasion de faire entendre ces 2 voix praticiennes de la SF, autour de leur parcours personnel et du regard qu’elles portent sur leur écriture et sur leurs œuvres, et aussi de leur recherche assidue de merveilleux.

Les 2 autrices, qui se sont rencontrées à Strasbourg, ont d’abord été invitées à évoquer leur relation, qui porte aussi en elle une relation à l’écriture. Camille van Hoof et Lisa Blumen ont ainsi ouvert la table ronde en partageant beaucoup de leur confiance réciproque, nécessaire pour construire une réflexion sereine sur leur écriture. En effet, montrer un brouillon, et ainsi un travail inachevé, – palier de l’écriture, que celle de cette 1ère réception -, appelle un degré de confiance élevé car suppose d’accepter de se mettre dans une position vulnérable, d’offrir son je dans une forme nue. Car de fait, si leurs œuvres relèvent surtout de la SF et du fantastique, les 2 autrices ont tout de suite envisagé cet univers comme moyen d’exploration de l’intime, comme autant d’appuis en mesure de révéler ce qui, si on l’exprimait frontalement, perdrait paradoxalement de sa justesse d’après Camille van Hoof. Or justement, le lectorat doit y croire et ainsi se sentir autorisé à s’identifier, et la SF & le fantastique lui donneraient par définition suffisamment de place pour interpréter : sans pétrifier les présupposés, la SF proposerait au lectorat un monde ouvert, comme le ferait d’après Lisa Blumen le réalisme magique, expression dans laquelle l’autrice se retrouve beaucoup. Cheval de Troie, selon le mot du modérateur, mais sans piège ni hostilité, la SF & le fantastique mettraient donc fort en avant quelque chose, d’une forme probablement un peu illusoire, et qui garderait + au chaud et + vive l’intimité ainsi partagée, alors autant discrète que lumineuse.

Cette approche de la SF a conduit les autrices à réfléchir à ce que l’écriture pouvait permettre d’avancée sociale dans leur quotidien. Lisa Blumen a appris à l’audience qu’elle partait de questions qui sont pour elle des obsessions, et qu’elle définit alors comme point de départ de ses bandes dessinées, qu’elle déplace un peu par cet autre médium, apaisant, de la SF. L’autrice a toutefois insisté sur le fait qu’elle n’écrivait pas d’histoire-défouloir, même si ses œuvres lui apportent une ouverture sur un sujet et peuvent alors fonctionner, c’est vrai, comme une psychanalyse. Camille van Hoof s’est de son côté en particulier interrogée sur la réception de ses œuvres et les inquiétudes et réflexions que cela avait pu engendrer : d’abord inquiète à l’idée de faire des histoires d’une poésie nunuche-bisounours, caractéristique qui a pu lui être reprochée, l’autrice a affirmé, dans un mot qui a profondément résonné en moi, la nécessité de la douceur, par principe et aussi parce que de toute façon, on n’écrit pas pour tous les lectorats. Enfin, ce regard sur son écriture l’a aussi encouragée à s’interroger sur l’incidence, à ses yeux parfois un peu inquiétante, de l’écriture sur le quotidien, en particulier de la tentation qu’elle peut avoir d’interpréter sa vie de chaque jour en lui donnant une direction, comme elle le ferait dans un récit.

Penser la relation de l’écriture au quotidien et du quotidien à l’écriture a conduit le modérateur à interroger les autrices sur leur formation respective, en particulier académique. Ont-elles relevé des zones d’insuffisance dans leur accompagnement scolaire ? Camille van Hoof et Lisa Blumen ont en l’occurrence toutes les 2 reconnu ne pas s’être senties suffisamment accompagnées dans l’écriture du scénario. Le temps manquerait en effet, dans la formation artistique, pour analyser les textes, ce qui serait pourtant d’autant + essentiel d’après Camille van Hoof dans la mesure où dans sa pratique quotidienne, on ne choisit pas complètement le scénario qui sort de son travail. Ainsi, elle avait voulu écrire un shōnen, une histoire qu’elle considère comme assez simple, et ce n’est finalement pas ce qui s’est produit : son écriture a échappé à ses intentions. De la même manière, Lisa Blumen a insisté sur le fait que, si cette formation lui avait par ailleurs beaucoup apporté, elle n’avait pas de retour technique sur le sujet aux Arts Déco de Strasbourg et que le travail scénaristique proposé se fonde le + souvent sur des schémas stéréotypés, sexistes et très peu inclusifs. C’est alors qu’écrire ne serait-ce qu’un peu en dehors de ce modèle relève d’une démarche presque toujours politique.

Cette réflexion sur le scénario, seule partie strictement textuelle dans la bande dessinée, m’a conduite à revenir sur mon propre cheminement d’enseignante de littérature en lycée et d’apprenante fraîchement déterrée (mais un peu moins fraîche à chaque seconde !) dans le domaine de la bande dessinée. Dans la mesure où j’ai une relation très intime aux mots par définition et que mon désir d’explorer les singularités du 9e art se fondait vraiment sur un désir de me confronter aux images, c’est d’abord surtout les images, + que les textes, qui ont orienté mes choix en matière de bande dessinée – ceci simplement parce que j’étais déterminée à explorer le champ qui me semblait être pour moi le + inconnu. Or, en écoutant Camille van Hoof, je me suis rendue compte qu’en réalité, je ne maîtrisais pas + le texte que l’image dans la bande dessinée. J’avais de fait ressenti une étrangeté, mais que je n’avais pas vraiment comprise, quelques semaines plus tôt lors de l’étude avec mes secondes de la bande dessinée (d’ailleurs de SF elle aussi) d’Anabel Colazo, Proches rencontres. J’avais alors été perplexe de constater que décidément mon regard ne parvenait pas toujours à saisir le rythme de l’intrigue, ce qui allait jusqu’à épaissir et embuer les mots que j’avais sous les yeux. Ainsi, alors qu’en 2021 je partais confiante dans ma relation aux mots quand je décidais de m’engager dans un parcours personnel de réhabilitation de l’image, la bande dessinée m’a fait contre toute attente me rendre compte de mon rapport finalement + complexe aux mots et m’a alors conduite là où je ne m’attendais pas.

Quoi qu’il en soit de nos différentes zones d’insuffisance, les 2 autrices invitées trouvent malgré tout des sources d’inspiration joyeusement stimulantes : la sororité, avec la Guilde, collectif bruxellois qui organise des tables rondes pour parler de bande dessinée et d’illustration en non-mixité, même si les 2 autrices reconnaissent que ce type de collectif n’a pas beaucoup de pouvoir dans les institutions. Par ailleurs, Camille van Hoof et Lisa Blumen se sont dites inspirées par les shōjo, tel que Card Captor Sakura, du collectif d’autrices CLAMP, ou encore Nana de Ai Yazawa, et ce moment a été aussi l’occasion pour Lisa Blumen de redonner sa pleine légitimité au modèle du shōnen, qu’elle avait autrefois renié, – en résonnance solidaire avec le propos de Camille van Hoof -, par inquiétude d’être taxée de nunuche. Que voilà un univers encore inexploré pour moi[6] ! Les 2 invitées se sont aussi affirmées dans l’héritage de la pensée d’Ursula Le Guin, de sa Main gauche de la nuitmais aussi de son article « La théorie de la fiction-panier », qui les a beaucoup nourries dans leur conception ouverte et disponible du récit. Enfin, Lisa Blumen comme Camille van Hoof ont évoqué avec beaucoup de chaleur l’écriture de petits récits, et en particulier les fanzines, autant de micro-laboratoires qui leur permettent de réfléchir, par la production collective, à la création d’un objet qui fait sens et alimente leurs créations individuelles. Pas d’éparpillement donc, mais un rapport à l’écriture autant pluriel que cohérent.

*

Enfin, le dimanche 19 novembre, 3e jour du festival, ma curiosité s’est portée sur la rencontre d’un des auteurs exposés, dont l’œuvre comme le nom rayonnent pour moi par leur vitalité et leur singulier hétéroclisme, pleins de morceaux de mousse qui se bricolent et scintillent, à l’oreille et au doigt, comme sous l’effet d’un froissement plein de rouages.

Blexbolex, à 10h30 dans une des salles de conférence du cinéma Véo Grand Central, était accueilli par François Poudevigne, qui a animé la rencontre avec toute la souplesse requise pour laisser la place au regard intensément englobant de cet auteur dont je m’apprêtais alors à découvrir le foisonnement autant expert que facétieux.

Egalement commissaire de l’exposition consacrée à l’œuvre de l’artiste dans le cœur vibrant du hall Comminges, l’animateur a choisi pour celle-ci un espace décloisonné ne répondant à une intention ni chronologique ni thématique. Le parcours choisi reposait sur la pratique de l’auteur en elle-même et ainsi, sur ce verbe faire au fondement de l’œuvre de celui-ci, au sujet duquel François Poudevigne a rappelé qu’il était d’abord un fabriquant de livres et que ce savoir-faire avait imprégné et continuait d’imprégner considérablement sa pratique d’auteur (de fanzines, de graphzines, de bande dessinée comme de littérature jeunesse) comme d’éditeur, chez Cornélius.

La rencontre s’est ainsi ouverte sur la toute 1ère œuvre de l’auteur, un objet surprenant et qui m’a semblé tracer le trait d’un dessin à venir : un dictionnaire, fabriqué avec un ami, qui rend compte déjà de l’importance que prendra pour Blexbolex ce geste, ouvert et joyeux à l’hétérogène, de collecte et de recueil du livre-objet. Cette ouverture en image presque exhumée a tout de suite donné une couleur à ma dernière rencontre du festival : entre autres ancien élève de l’école de décorateur de la rue Blanche à Paris, la pratique artistique de l’auteur invité ne se départ à priori jamais d’une dimension théâtrale, et l’animateur apprendra de fait à l’audience que l’auteur s’est lui-même défini dans un entretien comme un metteur en scène de livres. Aussi la rencontre s’est-elle construite autour d’un questionnement au fondement de cette œuvre qui est la relation de l’auteur à la matérialité du livre, et + précisément en réalité, et sans regard censeur qui hiérarchiserait les matériaux – ce à quoi j’ai été très sensible – aux matérialités du livre et ce que celles-ci induisent de présence au monde. C’est aussi un trait que l’on retrouve dans sa dernière œuvre publiée, Les Magiciens (2022, aux éditions de La Partie), patchwork pêchu d’un patrimoine intime revitalisé, avec entre autres pièces de ses anciens fanzines des années 80, mais aussi dans son 1er livre en pochoir, avec des clous et des vis, somme qui fait ainsi se fréquenter des textures rugueuse et satinée dans un dialogue sensoriel riche de promesses.

Dans ce contexte et cotexte déjà si stimulant, une question me brûlait un peu les lèvres, – et j’ai été émue de voir que c’était en l’occurrence la 1ère de la rencontre ! : qu’est-ce que ce lexique du théâtre choisi par l’auteur pour évoquer son œuvre veut dire de sa pratique du livre ? A cette question de François Poudevigne, Blexbolex a répondu que, si les dimensions du théâtre lui apparaissent évidemment trop grandes pour ce lieu du livre, il a gardé du théâtre ses rituels : ainsi de l’ouverture, la mise en bouche du lectorat, que l’on retrouve dans Nos Vacances, avec une succession de rideaux à ouvrir pour annoncer l’entrée dans un nouvel espace et aussi contribuer à un calme intérieur à même de favoriser une pleine immersion.

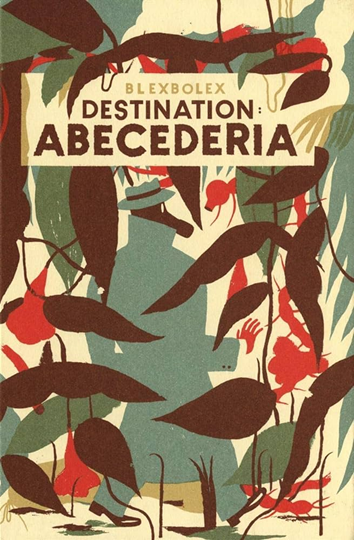

Cette relation à l’espace et à ses accessoires a aussi été l’occasion pour l’auteur de revenir sur une bibliographie inspirante, – avec par exemple David Sandlin ou encore Richard Mc Guire, auteur de bandes dessinées, de livres jeunesse, illustrateur et concepteur de jouets, dont le parcours semble aussi relever d’un désir de décloisonner les catégories et les espaces -, et également sur sa relation, elle aussi motivante, à la couleur et à ce moment où l’encre se dépose sur le papier, avec l’exemple de Destination Abecederia (en France, édité aux Requins Marteaux), qui montre une attention extraordinaire portée aux encres : dans l’édition originale, allemande, pas de réserve de blanc et juste 1cm2 sur l’ensemble qui soit resté sans pigment ! C’est donc bien une riche éclaboussure sans snobisme qui caractériserait l’œuvre et le geste de l’auteur invité.

Réfléchir à la bibliographie personnelle de l’auteur a ensuite en cohérence conduit à interroger les spécificités du style et du regard que l’invité porte sur celui-ci, en gardant toujours en tête cette singularité du livre comme espace à mettre en scène. + particulièrement d’abord, la scène implique à priori d’être habitée et c’est donc d’abord les personnages et leur construction dans le récit qui ont été envisagés. Or, s’il se lit en metteur en scène, Blexbolex a affirmé qu’il ne se voyait pas comme un inventeur de personnages mais qu’il se nourrissait et s’amusait avec ceux des autres. Il conçoit ainsi les personnages comme des marionnettes virtuelles, – que je lis nécessairement comme propres à un théâtre forain, donc situé à une certaine marge -, qu’il désire voir en mouvement, et puise à cet égard son inspiration dans l’univers de Josef Lada, peintre et illustrateur tchèque[7], qui entretient lui aussi un rapport familier à l’espace de la scène en tant que scénographe.

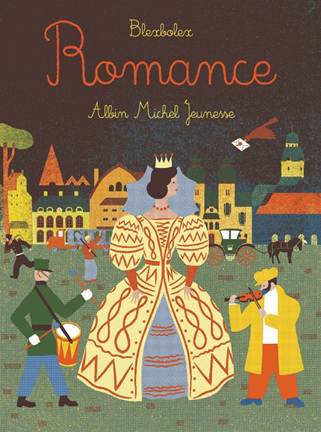

Pour terminer, ce rapport du dessin au théâtre en tant qu’il peut être lu comme il peut être représenté et ainsi faire image sur scène, a conduit l’animateur à interroger l’auteur sur la place des contes dans la construction de son imaginaire et sur la relation, que le conte historiquement cristallise (je pense entre autres aux contes de Perrault illustrés par Doré) entre texte et image. Or, si la structure narrative du conte lui reste assez mystérieuse, Blexbolex a insisté sur sa relation intime à ce modèle, qu’il cultive, mais autant dans un esprit de sarcasme que dans le désir de retrouver des sensations, associant donc à mes yeux un regard distant et une émotion nostalgique[8]. Cette relation, entre le récit et le conte, mais aussi la distance critique et l’intimité avec un modèle, se retrouvent + généralement dans la relation entre texte et image qui se développe dans son œuvre. Aussi l’œuvre Romance tisse-t-elle par exemple une relation ambiguë entre les mots et le dessin, avec un dessin qui ne reprend pas totalement le mot, ni un mot qui reprend totalement le dessin. En témoigne ce passage de la sorcière, qui fait disparaître les mots mais où l’inversion des mots qui en résulte est elle-même bousculée, et la singularité de cette relation se diffuse même jusqu’à la construction de l’œuvre, qui laisse échapper des personnages, qui sortent alors du livre.

Que voilà une étonnante préfiguration de mon passage au salon du livre animé qui s’est en effet rappelée à moi à mon retour à Paris, le 25 novembre. Autant de trous, de rabats, de pop-up, de livres accidentés, de chemins tout tarabiscotés de reliefs, qui ont refait résonner ces mots de Blexbolex, qui n’imprime pas en off-set car il veut donner, à côté des pièces qui brillent dans une uniformité partagée derrière une vitrine toute policée, une place à l’accident et à sa stridence.

[1] Aspect que j’avais déjà relevé en assistant à une belle rencontre avec la tatoueuse et peintre murale québécoise Eloïse Marseille lors de la 50e édition du FIBD (2023)

[2] Alors qu’il n’aurait à l’inverse probablement pas fait sens de ne pas intégrer les fanzines au département de la presse

[3] Geste théâtral et souriant, Renaud Thomas nous a offert en direct cette mise en boule de son fanzine conservé à la Cité, mais dont le dépliage lors de la présentation du fonds patrimonial et de ses pièces insolites, a conduit le service du fonds patrimonial à demander à l’auteur d’autres exemplaires pour une conservation sans contact

[4] Autrice que j’avais rencontrée lors de la dernière édition du Pulp Festival à la Ferme du Buisson à Noisiel en avril 2022 lors d’une table ronde avec Antoine Maillard

[5] Avec Amandine Meyer et son œuvre, qui m’émerveille, Eaux fortes !

[6] Mais univers dans lequel je compte bien m’engager prochainement, enjouée de toutes les approches nouvelles que cet univers va impliquer mais aussi à l’idée de reconnaître un peu d’une culture que j’ai approchée il y a maintenant quelques années, lors d’un cours régulier au Collège de France qui m’avait permis de façonner une bibliographie, d’étudier et aussi de proposer à mes élèves un cours consacré aux littératures japonaises

[7] Auteur que j’ai découvert lors des recherches qui avaient complété mon parcours du SoBD 2022, consacré à la République Tchèque

[8] C’est de fait cette double intention que semble développer son graphzine XXX, évoqué lui aussi lors de la rencontre et qui revisite le conte des Trois petits cochons