Itinéraire en cours d’une amatrice

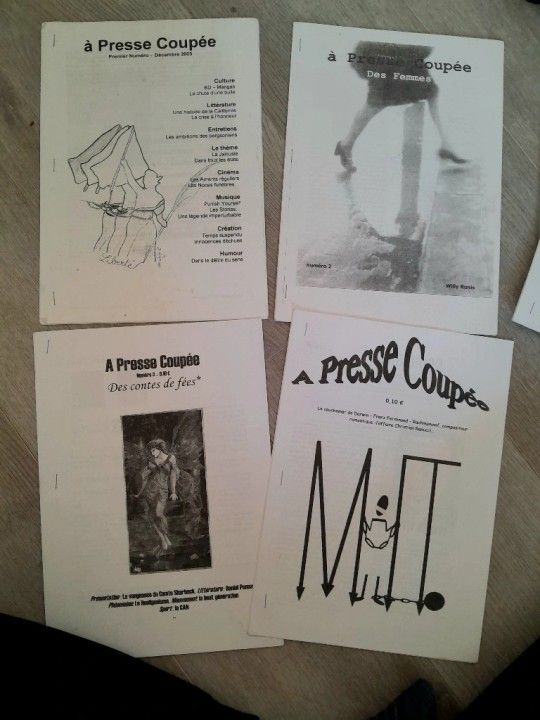

Natacha Czornyj, alias baindemousse, née à Paris en 1989, est une lectrice d’origine flamande (Flandre wallonne) et ukrainienne. Curieuse de littérature – champ qu’elle comprend dans un sens très extensif – depuis la mi-collège puis le lycée, où elle crée avec ses camarades filles de terminale (Galla, Alexandrine, Myriam, Barbara, Sarah, Myrnah) un journal, elle a pu partager dans cette micro-presse lycéenne son goût parfois étonnamment tenace, – pour cette élève quand même assez discrète et réservée, la souvent pensée bonne élève -, pour l’écriture périodique, les photocopieuses, les agrafeuses, le roman social de Steinbeck et ses convictions abolitionnistes1.

Après son bac L, elle obtient une licence en Lettres Modernes puis un master en Littérature, philologie, linguistique pendant lequel elle se concentre sur 2 auteurices de la Renaissance lyonnaise à la postérité un peu obscure : Pernette Du Guillet & Claude de Taillemont, qui l’ont intéressée en particulier dans leurs représentations de la poétesse et des femmes, au sein de formes brèves relevant d’une littérature perçue comme mineure (avec cette figure féminine moins matrimoniale encore que la merveilleuse Louise Labé) et amateure (avec une écriture publiée à titre posthume qui a pu sembler fragmentaire, improvisée et juvénile, avec tous les sous-entendus que cela peut impliquer, ainsi que les contes), avec une reconstruction éditoriale pour la 1ère œuvre et dans les 2 cas une innutrition culturelle franco-italienne.

Cette étape de son parcours de recherche lui a permis d’affirmer son goût pour les périodes culturelles transitoires, en l’occurrence une période où aucune règle n’est encore fixée (y compris orthographique et qui a donné lieu à une querelle de l’orthographe, dans laquelle Taillemont s’est justement positionné en défenseur du français par rapport au latin et ainsi dans son cas en créateur d’une orthographe phonétique, demeurée hapax) et où toute écriture apparaît comme littérature et qui lui fait dire qu’être seiziémiste c’est, par définition, être comparatiste.

Ce moment de sa recherche lui a par ailleurs permis de développer son amour des littératures de marge et de l’amatorat (qui la conduiront à s’intéresser + tard au monde du fanzinat, qui en est une des formes sociales d’après l’artiste et curatrice Marie-Pierre Bonniol), la littérature de jeunesse, les littératures amateures et autres paralittératures & littératures de gare, expressions que la « devenue grande » Natacha emploie dans un sens très heureux ! Ainsi de la linguistique historique, des langues vernaculaires, qu’elle apprend à ne pas hiérarchiser par rapport à un centre2, de la matérialité des œuvres et des pratiques (littérature pop up, animations en volumes, théâtre de marionnettes, danse et arts forains en général) et des théories de la réception.

À la suite de ce premier temps de recherche, Natacha obtient son concours d’enseignement en 2013 puis enseigne la littérature en lycée, où ses lectures et formations diverses lui permettent de continuer d’explorer le champ littéraire au gré des disponibilités de son emploi du temps, avec la découverte souvent hasardeuse mais joyeuse des littératures japonaises et insulaires, de l’image, en particulier dans la bande dessinée, des littératures québécoises et canadiennes, finlandaises et aussi, par son expérience, des effets de la scolarisation sur les œuvres puis son désir de compréhension des œuvres au prisme de l’écologie, avec sa découverte il y a quelques années du champ de l’écopoétique en France et de l’écocritique aux États-Unis.

Désormais étudiante en Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), master par lequel elle souhaite continuer de s’interroger sur son métier mais aussi sur la médiation dans son ensemble, elle envisage un jour de poursuivre son cheminement de recherche, en écocritique et/ou en sciences de l’éducation, et est aussi l’autrice de quelques articles dans des revues institutionnelle et alternatives :

– « Éthique et esthétique des Rymes de Gentile et vertueuse dame D. Pernette du Guillet, Lyonnoise », Paroles dégelées, Propos de l’atelier XVIe siècle, 2016 (article qui reprend son projet de M1).

– « Des attacheurs de mots au cœur de la houle. L’affaire des Placards, implantations & pérégrinations d’un imprimé clandestin », Faits & Gestes n°3, fanzine de l’association des Amis de l’imprimé populaire, 2024.

– « Jaillir, à la joie de nos cœurs réveillé.es », Alizine, fanzine sur Alizée dirigé par Maël Rannou, 2025.

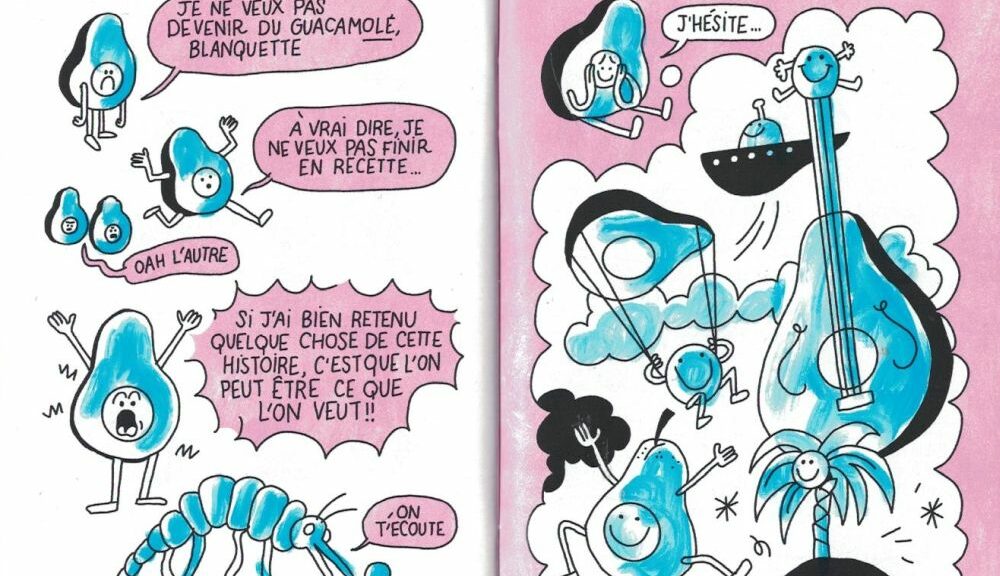

Crédit bandeau : Émilie Gleason, petit récit complémentaire tiré de Jean-Shrek a peur des maisons, L’Articho, coll. « Coco Comics », 2021.

1 L’abolition dont il est question ici est celle, universelle et totale, de la peine de mort.

2 Ses élèves sourient quand Natacha ne parle pas de « français » pour parler de ses usages parisiens mais de « francilien » voire de « français centralisé de métropole » et de son côté elle s’amuse d’introduire, sans s’en rendre tout de suite compte, des usages vernaculaires autres que franciliens dans ses usages franciliens en disant que si si, ça se dit ici !