Compte-rendu de l’exposition « Top secret, cinéma et espionnage » (Cinémathèque de Bercy, du 21 octobre 2022 au 21 mai 2023)

Affiche de l’exposition

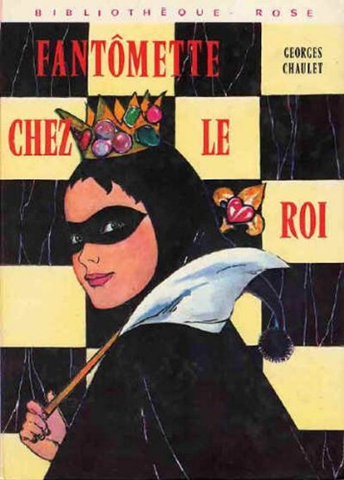

Un dimanche après-midi, après m’être engouffrée dans l’intimité plurielle de Sido et des Vrilles de la vigne de Colette, je me glisse et me dérobe, semi-incognita, dans la capitale, un épisode de l’héroïne jeunesse masquée en poche, à double jeu, Fantômette, pour m’imprégner en amont de la foisonnante exposition « Top secret » à la Cinémathèque, consacrée au cinéma d’espionnage – et, une joie pour ma survie, je n’étais pas à ce sujet femme qui en savait trop.

Fantômette chez le roi de Georges Chaulet, illustrations de Josette Stéfani (1970, éditions Hachette, collection Bibliothèque rose)

Construite autour de 3 grands espaces fragmentés comme les pièces d’un puzzle à reconstruire et déchiffrer, l’exposition met en scène et décline la relation, autant tangible que conceptuelle, entre cinéma et espionnage. En effet, cinéma et espionnage développent de manière conjointe la technique, – entre observation et voyeurisme -, de cadrer et capturer des moments, que l’objectif soit celui de conserver le réel ou d’en falsifier les contours. Par ailleurs, l’espion et l’espionne, de fait, se font acteurs et actrices d’un rôle dont ils et elles revêtent les apparences et les convictions. Ce regard convergent a une présence historique forte, et ce depuis le théâtre antique dans son usage ambigu des masques, autant là pour figurer des stéréotypes lisibles d’avance par l’assistance que pour tenter de préserver le secret de l’identité des acteurs, perçus comme immoraux dans leur rapport, même fictif, au double jeu.

*

Pour répondre à ce projet de lecture, l’exposition, – dont les cartels placent le lecteur et la lectrice dans une perspective d’exploration et de quête de sens à partir, dans un geste à mon avis un peu espiègle, d’un code couleur rouge -, aborde dans un premier temps l’espionnage sous un angle historique, générique et technique. En passant en revue l’appareil photo de L’Affaire Cicéron et le Minox miniature de James Bond, l’exposition décline les différents organismes d’espionnage dans le monde et leurs évolutions, tels que le GRU (service de renseignement militaire russe), le KGB (service de contre-espionnage et de renseignement intérieur de l’ex-URSS, devenu depuis le FSB) et le SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, ancêtre de la DGSE).

L’espionnage et le contre-espionnage sont ainsi, dès l’ouverture de l’exposition, perçus comme outils de lecture du monde, dans le dessein affiché de se préserver de sa violence, avec toutes les mises en abîme et tous les paradoxes que cet objectif sous-tend, dans un rapport à l’alter ego autant défensif qu’offensif. C’est ainsi que l’écriture et le livre apparaissent au premier plan de ce moment d’ouverture. D’emblée est ainsi exposée l’édition originale de 1910 du Monde illustré du Miracle du Professeur Wolmar de Guy de Téramond. Livre de référence qu’utilisait le réseau d’espions soviétiques « Orchestre rouge » du GRU pour le chiffrement des messages de 1937 à 1942, celui-ci contient la clé secrète du système de chiffrement du service de renseignement militaire russe. Ce système, en tant qu’il appelle une interprétation pour lire un discours-source, est appelé « Talmud », texte à vocation exégétique recueillant des commentaires de la Torah et en proposant une interprétation juridique et éthique. Dans un geste qui fait sens, à côté de cette édition originale, grille de lecture aidant à lire un monde de signes à priori illisibles, est exposée la machine électromagnétique portative Enigma, créée en 1919, réputée inviolable jusqu’au décryptage du code attribué au mathématicien britannique Alan Turing.

*

Dans un deuxième espace, ce regard englobant s’affine pour se concentrer sur des figures espionnes emblématiques. Le parcours de l’exposition, défiant les stéréotypes du genre intensément à l’œuvre dans les récits d’espionnage, – d’une facture de tradition fortement codifiée -, invite d’abord à se concentrer sur les espionnes, autant caricaturées qu’invisibilisées, à l’écran comme dans la vie, sans que ces figures soient nécessairement dissociées. Sont par exemple envisagées parallèlement la première espionne du cinéma, Protéa (Protéa, Victorin Jasset, 1913), férue de Jiu-Jitsu et figure polymorphe insaisissable inspirée de Protée, et Mata Hari, fusillée pour intelligence avec l’ennemi.

Le parti-pris de l’exposition de ne pas forcer la scission entre réel et imaginaire me semble trouver son origine dans la volonté de témoigner d’une grille de lecture stéréotypée mais je l’ai interprétée aussi comme preuve de la volonté de s’en détacher. En effet, la figure de l’espionne, réelle comme fictive, a longtemps été le fruit d’un regard masculin fantasmant l’espionne en femme insaisissable, hybride funambule, femme fatale, témoignage d’un narcissisme masculin qui aime d’après moi à voir dans le paroxysme de cette féminité présumée achevée, la marque inévitable de sa masculinité – ce qui n’empêche pas ce regard masculin de geler la figure, d’en réduire les approches, en la sexualisant à outrance jusqu’à la rendre invisible. C’est ainsi qu’est évoqué le concept de sexpionnage, sans surprise exclusivement associé à l’espionne, qui m’a rappelé la réflexion de l’essayiste Chimamanda Ngozi Adichie sur le fameux « bottom power », que celle-ci lit comme un faux pouvoir de la femme créé et distribué par l’homme, uniquement pensé pour éveiller la convoitise d’un regard masculin. Il me semble que c’est aussi une approche que l’on retrouve dans la réflexion de plusieurs historien.nes dans la lignée de Georges Duby, qui discutent, dans un autre contexte littéraire, l’idéalisation de la dame dans le récit chevaleresque médiéval. Cette idéalisation apparaît ainsi à l’historien moins comme un geste de reconnaissance de la valeur de la femme en tant que sujet qu’une confirmation de son statut d’objet, prix qu’elle est entre les mains d’un seigneur assurant par ce moyen son autorité sur ses vassaux (« La femme, l’amour et le chevalier » », L’histoire, n°1, 1978).

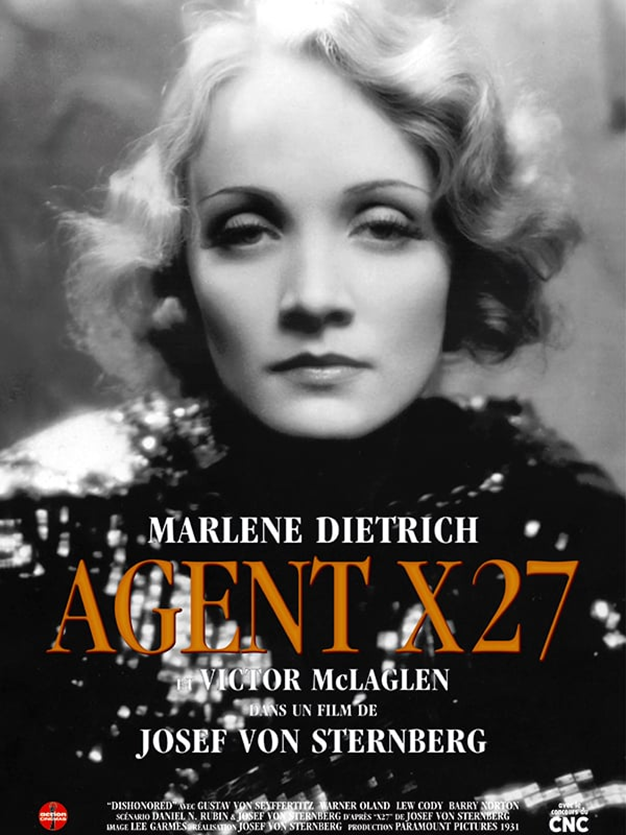

Tablant sur le double-jeu propre à l’espionnage, cet espace consacre pour finir un moment aux figures d’espionnes historiques incarnées à l’écran, avec l’exemple représentatif de Mata Hari, dont le rôle a été assumé par Greta Garbo, Jeanne Moreau comme Sylvia Kristel, mais aussi aux artistes ayant elles-mêmes œuvré comme espionnes, comme la chanteuse et danseuse Joséphine Baker, qui passait des informations classées au BCRA français (Bureau Central de Renseignements et d’Action), ou dans un enchâssement caractéristique de cette exposition, Marlene Dietrich, jouant l’Agent X27 et qui espionnait dans la vie les nazis pour le compte de l’OSS américain (Office of strategic service).

Marlène Dietrich à l’affiche d’Agent X 27 (Dishonored, 1931) de Josef von Sternberg

*

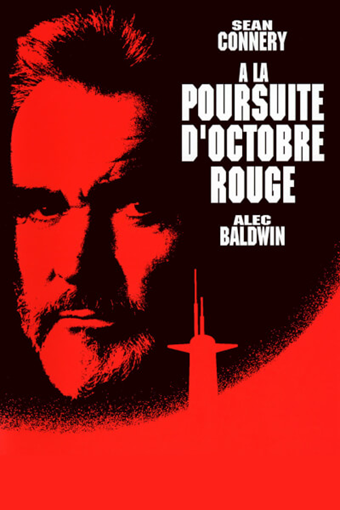

Le parcours de l’exposition nous conduit ensuite à réfléchir à un modèle ultérieur, pourtant devenu prime référence, jusqu’à générer des dénis d’antériorité[1] aux figures d’espionnes qui ont préexisté : l’espion, non seulement homme, mais homme correspondant étroitement aux valeurs masculines telles qu’elles sont définies dans une culture patriarcale. De fait, ce héros non encore nommé mais aisément reconnu, James Bond, le héros de Ian Fleming, figure bien après les figures d’espionnes dans le parcours de l’exposition, qui inverse, non la chronologie des faits, mais bien un imaginaire qui a reconstruit cette chronologie pour ne faire de l’espionne qu’un prolongement, entre complicité et antagonisme et étroitement dépendant, de l’espion. Il y aurait eu sans doute à dire sur le choix des acteurs ayant incarné le rôle créé par Ian Fleming mais c’est encore un autre sujet que celui des variantes de ces réceptions. Il reste que le personnage de Ian Fleming est essentiellement envisagé dans l’exposition dans son rapport aux modèles des personnages masculins hitchcockiens dans la période espionnage du réalisateur et à ses relectures parodiques d’OSS 117. Facétie des réceptions, cet espace envisage aussi la réception amusée du James Bond emblématique, Sean Connery, passé à l’Est dans le fameux A la poursuite d’Octobre rouge (John McTiernan, 1990), de quoi me faire esquisser un sourire amusé que vous me connaissez !

Affiche du film A la poursuite d’Octobre rouge (The Hunt for Red October) (1990) de John McTiernan

*

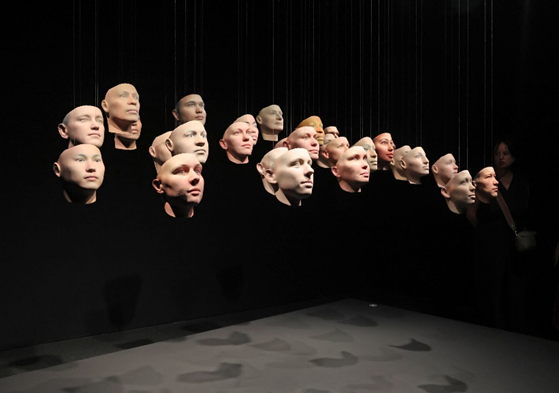

Enfin, le troisième espace est pour terminer consacré au rapport renouvelé à l’espionnage dans le monde contemporain, avec des figures de l’espionnage densifiées, comme dans Homeland (Gideon Raff et Alex Gansa, 2011-2020), où le personnage espion devient par mimétisme, du fait justement de son statut d’espion, bipolaire. Cet espace s’achève par ailleurs, dans un geste puissant, sur un élargissement de l’objectif et du statut de l’espion.ne, disponible pour être porté par n’importe quel.le citoyen.ne avec la diffusion extraordinaire des outils technologiques. Figurent ainsi au dernier temps de l’exposition les cas exemplaires de personnalités du cyber-activisme, Jason Bourne et Chelsea Manning. Point culminant de l’exposition à mes yeux, rivés sur cet horizon riche de sens, que cette série de sculptures d’Heather Dewey-Hagborg, Probably Chelsea (2017), construction de 24 portraits probables créés par la sculptrice à partir du matériel génétique de l’activiste. L’analyse de l’ADN envoyé à l’artiste par Chelsea Manning a en effet conduit à des interprétations plurielles générées par algorithme, et ce pourtant à partir d’un matériel génétique unique. Ce moment lumineux a fortement pour moi questionné le caractère prétendument objectif de l’analyse de l’ADN, comme du déchiffrement d’une matière, en contestant la notion de déterminisme et d’inscription biologique de l’identité. Cette fin de l’exposition a ainsi inévitablement fait écho pour moi au sujet du colloque annuel de cette rentrée 2021 au Collège de France, précisément intitulé « Déchiffrement(s) : des hiéroglyphes à l’ADN », hommage à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion.

Heather Dewey-Hagborg, Probably Chelsea (2017), photo de Jaime Villanueva pour le journal El País (23 juin 2023)

*

De fait, comme dirait Sumire dans Les Amants du spoutnik de cet auteur que j’aime beaucoup à étudier avec mes classes, Murakami, « tout est sémiotique », signe à lire. Et si la sémiotique défend une conception étendue du texte en tant qu’il est matière à déchiffrer, lire consiste alors dans ce regard qui interprète, donne du sens à ce qu’il perçoit. Ainsi, l’objectif de l’espion.ne comme du.de la contre-espion.ne, qui observe, scrute dans le détail une opacité à percer, gagnerait d’après l’exposition, à être envisagé, au moins pour partie et pour risquer un néologisme, comme un subjectif. Mais ça, c’est frauduleusement et subjectif & top secret !

[1] Notion abordée dans le compte-rendu des 2èmes Universités d’été du fanzine (UEF 2022)

Bandeau : image extraite d’un concert d’Alizée, en train de chanter et danser J. B. G. (James Bond Girl) (2004) : https://www.youtube.com/watch?v=sRReQSUyas4&list=RDsRReQSUyas4&start_radio=1