Compte-rendu de l’exposition « L’Arc et le Sabre, imaginaire guerrier du Japon » au Mnaag (Musée national des arts asiatiques Guimet, du 16 mars au 29 août 2022)

Affiche de l’exposition

Entre les murs du Musée national des arts asiatiques Guimet (Mnaag) s’est tenue, du 16 mars au 29 août 2022, une merveilleuse exposition intitulée « L’Arc et le Sabre, imaginaire guerrier du Japon ». L’objectif de l’exposition, qui réunissait une grande diversité de supports et de matières à contempler, réfléchir et analyser, était de démontrer l’omniprésence du samouraï dans les expressions de l’art japonais et son incidence sur l’imaginaire nippon et international jusqu’à ce jour. La singularité du projet résidait à mon avis dans le point de départ choisi, l’époque d’Edo (1603-1868), période qui suit l’époque belliqueuse dite des « Provinces en guerre » (XIVe-XVIe siècles), et qui se définit à l’inverse de celle-ci comme une période de paix, pendant laquelle l’équipement du samouraï, – même si ce dernier devait toujours être prêt au combat -, devient surtout un signe distinctif de prestige et de cérémonie. L’exposition prenait donc le parti, en plus de dessiner le samouraï dans ses spécificités, d’en exposer les échos multiples, plus ou moins explicites, plus ou moins évanescents, en jeu d’accord ou de dissonance, continuant de résonner et nourrir un imaginaire commun. Dans ce dessein, celle-ci s’organisait en 3 étapes, qui proposaient successivement de définir le samouraï à l’époque d’Edo, puis d’explorer ses représentations dans les formes du théâtre nippon, avant, pour terminer, de tisser une carte du rayonnement du samouraï dans les cultures contemporaines.

*

Les samouraïs, initialement appelés les bushi, apparaissent à la fin du IXe siècle. La classe qu’ils représentent se développe du Xe au XIIe siècle et forme une nouvelle aristocratie guerrière. Durant l’époque d’Edo, les samouraïs se placent au sommet de la hiérarchie sociale tandis que l’archipel est désormais fermé au monde et que les guerres figurent moins une réalité qu’une image fantasmée un peu lointaine, dans une période où les guerriers constituent environ 8% de la population du territoire. L’époque Meiji (1868-1912), qui suit cette période de rayonnement des arts, constitue généralement pour les historien.nes une époque de transition qui fait entrer le Japon dans la modernité, mais qui ne défait pas pour autant l’héritage laissé par cette figure profondément ancrée du samouraï.

De fait, la culture du samouraï se situe dans le droit fil de l’assimilation profonde, par la civilisation japonaise, – d’abord sino-japonaise d’après l’historien Jean-Noël Robert -, des grands apports de la civilisation chinoise, avec en particulier les réinterprétations du confucianisme et du bouddhisme. Ainsi, tandis que l’époque des « Provinces en guerre » avait vu régner des arts du combat soutenus par des entraînements physiques qui glorifiaient la puissance du corps guerrier, l’époque d’Edo voit cette pratique remplacée par celle des arts martiaux, qui associent en particulier entraînement physique et entraînement moral. Ces arts apparaissent alors en adéquation avec la ligne défendue par l’idéal guerrier du samouraï, qui répond à un code moral fondé sur la nécessaire loyauté au seigneur (daimyo), duquel il reçoit sa subsistance, et qui, privé de son soutien, devient ronin, samouraï errant. Le samouraï, en plus d’un costume spécifique qui traduit l’appartenance de classe (comme le jimbaori, gilet porté par-dessus l’armure), bénéficie en retour de cette loyauté à son daimyo de certains privilèges, tels que le monopole du port de 2 armes, un grand sabre (katana) et un petit (wakizashi), – tandis que, jusqu’au XIVe siècle, l’arc apparaissait comme l’arme favorite des guerriers japonais, qui la pratiquaient généralement à cheval -, et le droit de pratiquer le seppuku, suicide par éventration pour éviter l’exécution publique et sauver son honneur – hara-kiri étant l’expression employée pour désigner le suicide par éventration d’une personne ne relevant pas de cette classe.

Yokoya Somin (1670-1733), dessin de décor de kozuka (manche du petit couteau), tiré des Dessins du ciseleur Somin (Somin zushiki) (Japon, époque d’Edo, 1715 ?, manuscrit à l’encre, 15,9 x 21,6 cm, Mnaag, fonds ancien (1893), BG 18433)

La relation de la culture samouraï au bouddhisme apparaît donc à priori très étroite. Cette religion, importée d’Inde au VIe siècle et qui vient au Japon détrôner le shintoïsme, – religion nipponne indigène -, interprétée en bouddhisme chan en Chine (adaptation du mot sanskrit dyana signifiant « méditation »), fait l’objet d’une réinterprétation au Japon avec le bouddhisme zen. Tandis que le bouddhisme dans sa forme d’origine met l’accent sur les Bouddhas et Bodhisattva (êtres sur le chemin de l’Éveil, près de devenir des Bouddhas) comme médiateurs pour atteindre l’Éveil dans une vie future, le courant zen vise à vivre cette illumination dans cette vie à l’aide de la méditation et de la discipline intérieure. Pour y parvenir, l’individu doit bénéficier du soutien d’un maître ayant lui-même atteint cette illumination. Dans le cas du zen, l’accent semble par conséquent davantage mis sur la relation de maître à disciple plutôt que sur les divinités. Par ailleurs, la discipline physique s’y conçoit comme soutien indispensable de la discipline mentale, ce qui trouve un écho considérable auprès de cette nouvelle aristocratie guerrière, dont les représentants répondent à un code moral exigeant.

*

La figure du samouraï, dont on commence à percevoir la densité, va jusqu’à inspirer l’art dramatique et l’art de l’estampe, qui, selon les cas, ont pu traiter le sujet de manière élogieuse ou railleuse. Ainsi, si le théâtre Nō, né au XIVe siècle, issu de la grande littérature classique et art préféré de l’empereur et de l’aristocratie, glorifie les samouraïs, – par ailleurs connus pour être de grands mécènes de cette forme théâtrale -, en particulier parce qu’ils incarneraient les valeurs du Japon ancestral, les représentations qu’en proposent le Bunraku, théâtre de marionnettes, et le Kabuki, apparaissent plus ambiguës. Théâtre considéré de second plan né au XVIIe siècle, le Kabuki, apprécié de la bourgeoisie, se caractérise en effet par une esthétique de l’outrance, attachée aux démonstrations burlesques parodiant la figure épique. En effet, cette forme théâtrale se permettait une certaine liberté dans la critique du pouvoir et figurait dans cet objectif les samouraïs et seigneurs dans des postures parfois comiques ou ironiques. Cet attrait pour la caricature se retrouve aussi dans l’art de l’estampe, par exemple chez Suzuki Harunobu (1725-1770), qui a pu représenter des enfants jouant à parodier le daimyo. Il s’avère par ailleurs que cette représentation détournée des figures d’autorité connaît un paroxysme au début du XIXe siècle, durant lequel l’archipel connaît un développement sans précédent de la corruption au sein du pouvoir. Le Kabuki s’empare alors du sujet et crée un nouveau genre de pièce, le kizewamono, conçu pour dénoncer les agissements immoraux des chefs de guerre et des gouvernants. C’est dans ce contexte qu’émerge la figure du samouraï sanguinaire sans scrupules, éloigné du code d’honneur du bushido.

Suzuki Harunobu (vers 1725-1770), Jeux d’enfants : représentation parodique (mitate-e) d’une procession de daimyo (Japon, époque d’Edo, 1767, estampe nishiki-e, 27 x 20,5 cm, Mnaag, don Louis Devillez (1912), EO 2801)

*

Dans les cultures contemporaines, d’autres arts se sont emparés de la figure du guerrier féodal japonais, tel que le manga. Le mot, apparu fin XVIIIe siècle, composé des idéogrammes man (« futile, illusoire, grotesque ») et ga (« dessin »), sert dans un premier temps à désigner un dessin pensé comme antagoniste de la peinture et de l’estampe, auxquelles il s’opposerait en termes de respectabilité et de légitimité. Il reste que le manga trouve pour certain.es spécialistes son origine dans les rouleaux peints illustrés appelés makimono, qui juxtaposaient des scènes historiées, et c’est en particulier durant l’époque d’Edo que se développent les livres illustrés (e-hon) dont la technique narrative se rapproche de la bande dessinée, le texte étant complètement intégré au dessin. Parmi ces recueils de dessins, le plus célèbre demeure La Manga (1814-1878) de Katsushika Hokusai. Cette tradition du livre illustré s’est par la suite prolongée dans les années 1940 avec l’apparition des « livres rouges » (akabon), dont l’auteur emblématique est Osamu Tezuka (1928-1989), créateur d’Astroboy et auteur considéré comme l’inventeur du manga moderne, qui associe akabon, comic-strips et comic-books.

Figurines Bioman : Dauphin bleu, Faucon rouge, Lion jaune (Bandai, 1988, plastique, métal, h. 13 cm, Musée des Arts décoratifs – Paris, don Bandai (1994), 992.330.1-4)

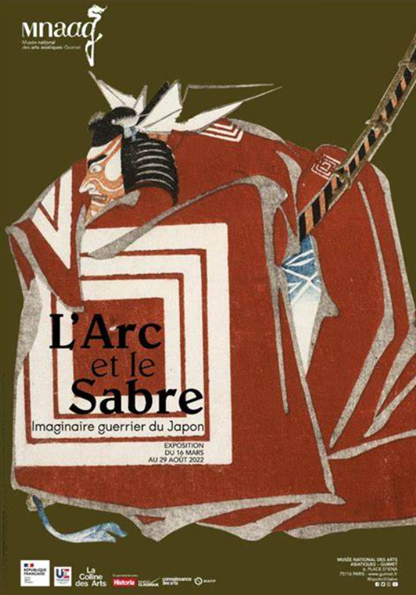

Katsukawa Shun’ei (1762-1819), L’acteur de kabuki Bando Mitsugoro II (Japon, époque d’Edo, novembre 1789, estampe nishiki-e, 32,1 x 22,5 cm, Mnaag, legs Isaac de Camondo (1912), EO 1786)

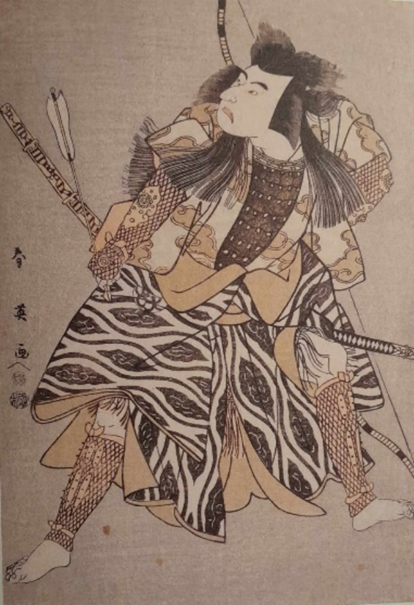

Si le manga hérite de l’art de l’estampe, il conjuguerait par ailleurs peut-être ce legs avec celui du théâtre Kabuki, autant pour sa représentation dynamique du mouvement que pour l’expression des visages. C’est de même possiblement le fait de l’anime, qui puiserait aussi dans ce théâtre le goût de l’action et du maquillage expressif, dernier aspect qui peut se percevoir dans les visages imprégnés de grotesque des personnages, aux yeux pouvant paraître démesurément grands. Héritage aussi du Kabuki l’arrêt sur image (le mi-e), procédé chorégraphique qui peut se définir comme une pose dans laquelle l’acteur fige son attitude, accentuée par le roulement des yeux, et qui a pour fonction essentielle de dramatiser la représentation des guerriers. Ainsi, Bioman (dont l’anime est diffusé en 1983-1984) et les Power Rangers (dont les aventures sont diffusées au début des années 1990) peuvent se lire comme les fruits de lointaines réminiscences des samouraïs du Japon féodal. Au cinéma, c’est le film de sabre (chanbara) – genre qui se développe à partir des années 1920 et dont Les Sept Samouraïs (1954) de Kurosawa Akira constitue une référence canonique – qui a contribué à faire connaître au monde entier l’idéal du guerrier japonais. En témoigne l’exemple célèbre de George Lucas qui, dans son œuvre épique Star Wars, s’inspire du bouddhisme zen, qui imprègne très lisiblement les enseignements de Yoda. De même aussi, le personnage du Jedi est vêtu d’un kimono et armé d’un sabre laser qui évoque le katana, et il en est probablement ainsi du casque de Dark Vador, qui semble s’inspirer du kabuto, casque du guerrier japonais. Autant de réinterprétations qui témoignent de la longévité de cette figure du samouraï, autant cristallisée que créativement malléable, par la pluralité de ses réceptions, qu’un mythe.

Bandeau : Kabuto, en origami, version dite améliorée.

Papier de couleur, fabrication personnelle.

Modèle traditionnel japonais qui représente le casque à cornes du samouraï. Le Kabuto est des premiers modèles traditionnels qui soit devenu célèbre en dehors du Japon grâce à l’ouvrage de magie, de découpage et de pliage de papier Paper Magic (EU, 1922) du prestidigitateur et maître de l’évasion Harry Houdini (illusionnisme, escapologie).