CR de la leçon inaugurale de Benoît Peeters (Collège de France, 27 octobre 2022)

Le jeudi 27 octobre 2022, dans les locaux solennels du Collège de France, Benoît Peeters a fait la leçon inaugurale de son cours consacré aux poétiques de la bande dessinée. Créée en 2004, la chaire « Création artistique », que l’essayiste et critique spécialiste et scénariste de bande dessinée représentait à cette occasion, a été défendue par son introducteur comme un seuil, d’abord dans sa capacité à ouvrir les enseignements des lieux institutionnels, qui peuvent au contraire, – sans que cette tendance soit nécessairement consciente -, quelquefois figer et scléroser. Et de fait, le cœur du Collège de France était largement ouvert ce jeudi soir, si bien que le seul amphithéâtre prévu pour cet événement n’a pu accueillir toustes les curieux et curieuses. Arrivée pourtant en avance, le personnel m’a fait entrer dans un 2e amphithéâtre, ouvert sous le poids de l’entrain collectif, et j’ai même cru entendre qu’une 3e salle était alors en train d’ouvrir pour répondre à l’extraordinaire affluence, et me voilà moi-même un peu essoufflée tandis que je cherche avidement une petite place où me lover, patiente et attentive, mes yeux et oreilles d’elfe émerveillée, ouverts et disponibles.

Après avoir adressé ses remerciements les plus amicaux à William Marx (dont j’allais justement suivre les cours cette année !) et Patrick Boucheron, Benoît Peeters a rappelé à l’audience le rôle essentiel qu’avait joué, dans son parcours d’étudiant, le très reconnu sémioticien Roland Barthes. C’est en effet en assistant, dans une douce et adolescente clandestinité, aux cours du maître, que Benoît Peeters a eu l’idée de se consacrer à l’étude de la bande dessinée, à commencer par Les Bijoux de la Castafiore d’Hergé, qu’il avait le projet d’analyser avec autant de sérieux et de précision que ses anciens maîtres l’avaient fait et le faisaient encore de textes de Balzac et de Flaubert. Ainsi, Benoît Peeters s’est, dans son parcours universitaire, très tôt positionné sur la question de la légitimité du médium, qui en réalité, ne se posait pas alors qu’il s’engageait amoureusement dans cette voie : la bande dessinée n’avait alors clairement pas de légitimité dans ce cadre.

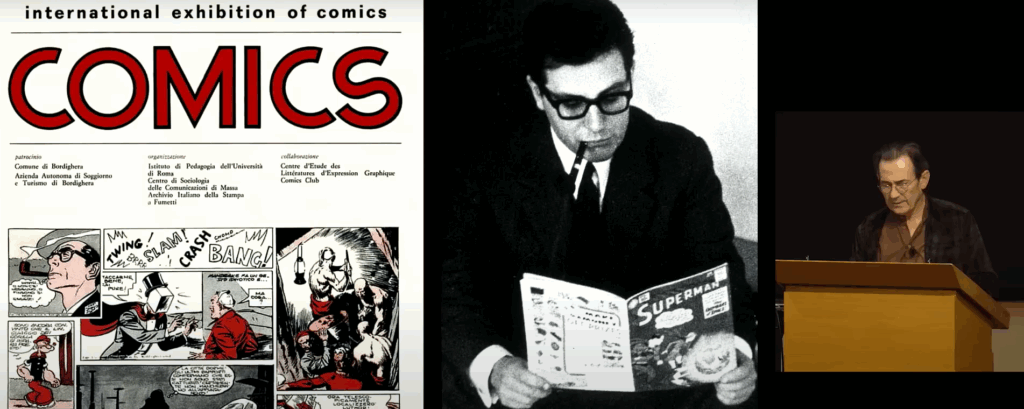

Au centre, Umberto Eco lisant Superman

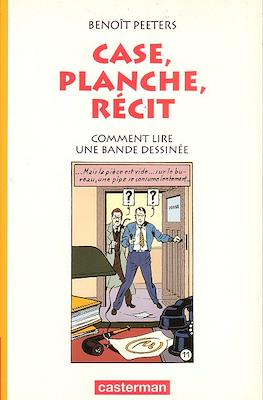

Tout en développant un regard explicitement savant, baigné de références de sémioticiens (Umberto Eco et Pierre Fresnault-Deruelle, qui l’a encouragé dans sa démarche pour obtenir une habilitation à diriger des recherches), poéticiens (avec le Cours de poétique de Paul Valéry, édité par William Marx, et Poétique du cinéma de Raoul Ruiz) et historiens (Alain Rey, Les Spectres de la bande), Benoît Peeters a eu un mot merveilleux, dans sa puissance comme dans sa bienveillance, qui a fédéré les auditeurs et auditrices dans un même souffle vibrant et que je partage intensément en tant qu’enseignante : il ne voit pas de frontière étanche entre l’enthousiasme de la découverte et la rigueur de l’analyse. Et même si son regard puise aux sources des théories littéraires les plus assises, – même si celles-ci ont eu à se défendre, elles aussi, en leur temps -, il n’a cessé de dire l’autonomie de la bande dessinée, qu’il n’a jamais voulu étudier comme un genre, mais bien comme un médium à part entière, et qui est justement le présupposé de son ouvrage adressé à toustes et en particulier aux aniconètes : Case, planche, récit, comment lire une bande dessinée.

Benoît Peeters, Case, planche, récit, comment lire une bande dessinée (Casterman, 1991)

Ainsi, se méfiant des grilles de lecture externes que certains désireraient plaquer de force pour analyser ce médium tant aimé, il s’oppose à cette approche qui réduirait la bande dessinée à un marchepied vers les pensés « vrais livres ». Il discute donc en partie, dans un geste cohérent, le travail engagé par Gérard Blanchard dans La Bande dessinée, histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours, qui cherche à la bande dessinée des ancêtres dont la gloire rejaillirait sur elle. Sans parler de cette vive éclaboussure et sans dire non plus que ce travail légitimerait moins qu’il ne saperait, Benoît Peeters considère que ce regard ne rend pas suffisamment compte des spécificités du 9e art.

Cette réflexion sur la légitimation par des ancêtres et la littérarisation du médium, appelé tantôt « roman en BD » et « roman graphique », – dernière appellation qui, sans nourrir une hostilité de sa part, lui apparaît illusoire -, a conduit pour terminer Benoît Peeters à penser les relations de la bande dessinée franco-belge à la bande dessinée des comics et des mangas, qu’il a défendues comme des sœurs injustement séparées, ce qui ne l’a pas empêché de défendre leurs singularités, qu’il estime non pas clivantes mais fabuleusement enrichissantes.

Son cours au Collège de France aura visiblement cette couleur, nourrie au chatoiement de voix multiples de chercheurs & chercheuses invitées à venir s’exprimer sur le sujet, heureuse promesse, qui a résonné aussi comme une déclaration amoureuse : reconnaissant en effet qu’il avait pu s’éloigner quelquefois, durant ses études, de la bande dessinée, Benoît Peeters a moins conclu sa leçon qu’il ne l’a ouverte en disant, s’associant là au regard plein de tendresse de Swann, que si la bande dessinée, comme Odette, n’avait probablement jamais été son genre, il l’avait toujours aimée.

Bandeau : dessin de François Schuiten