Compte-rendu d’une BD-conférence avec Pierre Bayard & Léa Murawiec (Forum des images, 3 février 2023)

Conçu comme une BD-conférence, l’événement du Forum des images « Il existe des films parallèles » était co-orchestré par l’historien du rebrousse-poil, Pierre Bayard, psychanalyste et théoricien de la littérature et du plagiat par anticipation, – thèse fascinante pour tout.es curieux.ses des théories de la lecture et des réceptions et désireux.ses de réfléchir aux manières de construire un récit -, et l’autrice Léa Murawiec, qui a travaillé sur les bifurcations dans les uchronies et univers parallèles et dont l’œuvre apparaît aussi inspirante et intimidante que généreuse. La rencontre, toute froufroutante de mots et de dessins co-conférenciers, se développant avec énergie à côté de la voix de Pierre Bayard, non en illustrant celle-ci mais en construisant un point de vue singulier, cette rencontre donc, moussait, comme dans un geste d’aquarelliste, les frontières entre paradigmes, réfléchissant aux connexions, physiques et poétiques, aux univers parallèles.

*

Le projet a d’abord été de définir et différencier les notions d’univers parallèles et d’uchronies. Proposant des réponses possibles à la question vertigineuse « et si », l’uchronie est définie dans le Dictionnaire général des sciences humaines (1975) de Georges Thines et Agnès Lempereur comme l’« Histoire refaite en pensée telle qu’elle aurait pu être et qu’elle n’a pas été ». Le terme est connu pour avoir été créé au XIXe siècle par le philosophe Charles Renouvier sur le modèle du mot utopie. Convoquant les exemples de Napoléon et la conquête du monde (1836) et Le Maître du haut château (1962), Pierre Bayard définit ainsi l’uchronie comme reconstruction fictive de l’histoire, relatant les faits tels qu’ils auraient pu se produire. Ainsi par exemple, dans son œuvre sur Napoléon, Louis Geoffroy met en scène un monde où l’empereur n’aurait pas perdu la Bérézina, où il aurait conquis l’Asie, et où, sans explication, il bombarderait l’île de Sainte-Hélène. Et, + d’un siècle plus tard, dans Le Maître du haut château, Philip K. Dick peint de son côté un monde dans lequel les nazis et les japonais auraient gagné la guerre, et où, effet miroir souriant, un auteur aurait écrit Le Poids des sauterelles, uchronie dans laquelle les Alliés auraient gagné le conflit ! On comprend alors le goût des historien.nes pour cette notion d’uchronie, en ce qu’enlever ou changer un événement permet de réfléchir aux causes qui sous-tendent tout événement, et aussi celui des psychologues, pour lesquel.les le « et si » est au cœur de nos processus psychiques.

A la différence de l’uchronie, la notion d’univers parallèles vient de la physique quantique, qui défend l’infinie possibilité des événements et la thèse selon laquelle ceux-ci seraient conservés dans des univers alternatifs, et qu’on trouve par exemple exposée dans L’Eternité par les astres (1872) d’Auguste Blanqui, qui se fonde sur l’infini de l’univers pour défendre l’infini des possibilités : pour un rayonnement du « et » ici donc, et non plus du « ou », qui postulerait la coexistence de tous les mondes.

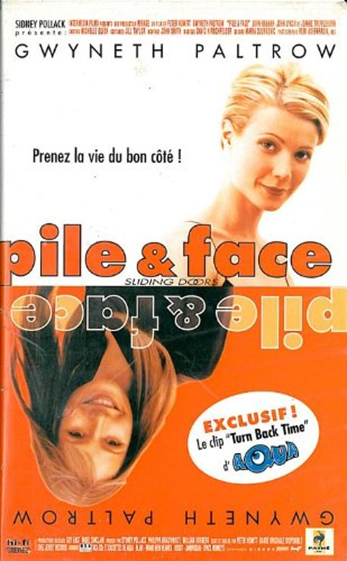

Toutefois, si les 2 regards sont pour partie divergents, une notion rassemblerait uchronies et univers parallèles qui est celle de la bifurcation, qui connaît un succès important dans les années 80 avec les livres dont vous êtes le héros, et au cinéma, avec par exemple le film Pile & face (1998) de Peter Howitt, création dans laquelle plusieurs destins alternatifs de l’héroïne coexistent, selon qu’elle arrive ou non à s’engouffrer dans une rame de métro.

Affiche française du film Pile & face (1998) de Peter Howitt

*

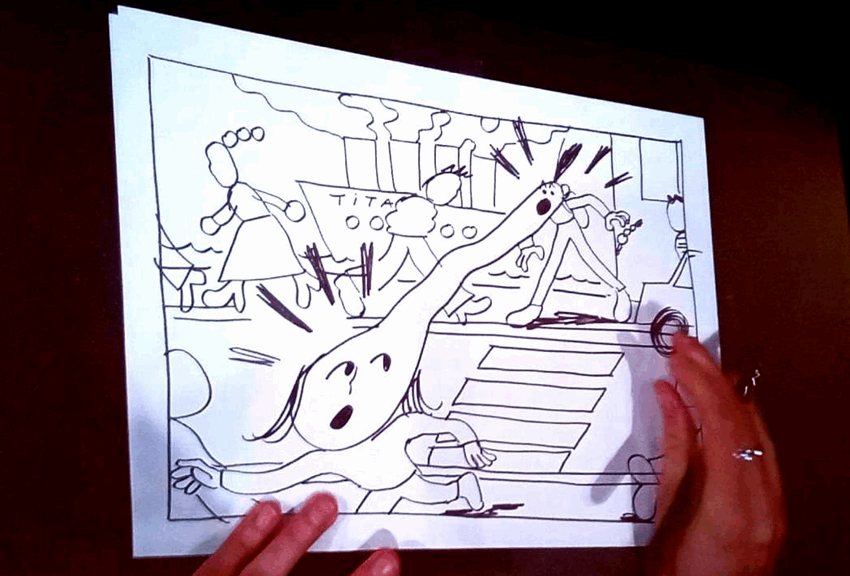

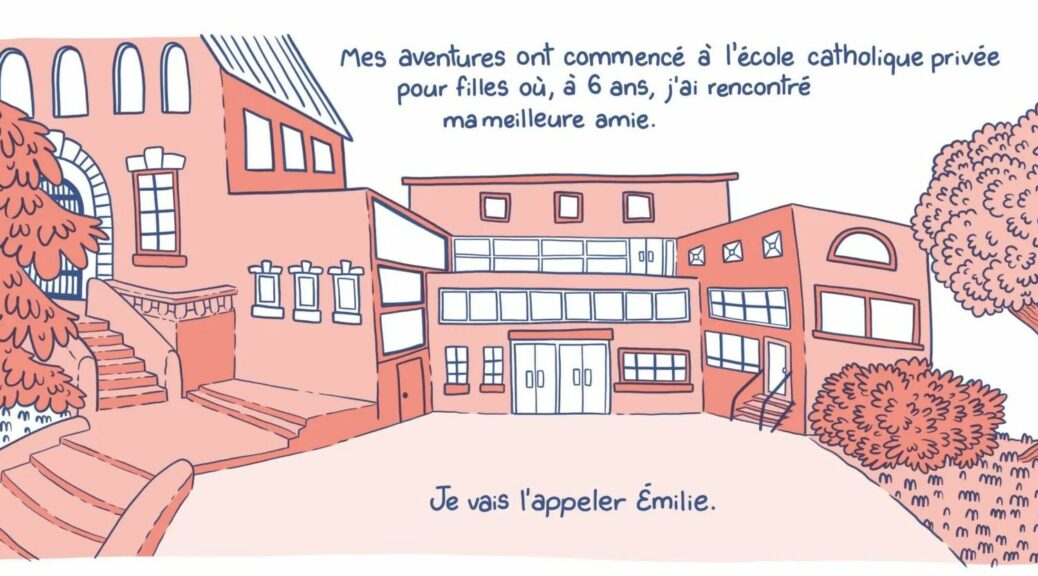

Ces présupposés partagés, le projet a ensuite été de réfléchir à la notion d’interférence, aux manifestations des échos et relais dans ce monde de ces univers parallèles, invisibles et inaudibles à l’œil et à l’oreille inattentif.ves, et pour lesquelles il nous faut accepter une grille de lecture disponible, dans la mesure où ces échos devraient justement nous donner à penser que ces univers parallèles existent. Sont alors cités les cas d’œuvres et rêves prémonitoires, avec l’exemple de l’œuvre Futility de Morgan Robertson, qui raconte le naufrage d’un bateau appelé Le Titan, comprenant 4 cheminées, impensable alors, pensé insubmersible, et qui ne comprend donc pas suffisamment de canots de sauvetage, et publié en 1898, soit 14 ans avant le naufrage du Titanic… cas typique de plagiat dira l’historien ! Sont de même évoqués les cas des effets de déjà-vus, dans la saga Matrix, avec le passage du chat, et de déjà-entendus, dans Jean-Philippe (2006) de Laurent Tuel, où Fabrice Luchini vit dans un monde où Johnny Halliday n’existe pas et dans lequel il retrouve le resté Jean-Philippe Smet et lui fait chanter « On a tous en nous quelque chose de Tennessee », et complète ainsi un corpus qui n’a pas abouti dans son monde. Sont abordés ensuite les cas des coups de foudre (comme des coups de haine), avec l’exemple de L’Effet papillon (2004) d’Eric Bress et J. Mackye Gruber, où des personnages qui se sont connus dans un autre monde et ne devraient pas se reconnaître, se reconnaissent malgré tout dans un autre monde : joie, vertige, de la porosité des mondes. L’audience a enfin été invitée à considérer une nouvelle catégorie nosographique [1], celle du vide et de la dépression anonyme, définie dans le dernier opus de Pierre Bayard, Et si les Beatles n’étaient pas nés ? L’ouvrage met en effet en scène un monde dans lequel Proust n’aurait pas existé, et dans lequel les spécialistes de Proust souffrent de son absence sans pouvoir nommer ce manque.

Saga Matrix, scène du chat

*

Pour terminer, la rencontre a donné à réfléchir aux moyens d’expression des univers parallèles et aux traces laissées par les univers parallèles dans les œuvres et la forme que nous leur connaissons.

Aussi, nous engouffrant soudain dans un univers parallèle, les voix permutent alors pour faire parler Léa Murawiec, en conférencière de mots, et Pierre Bayard, en conférencier très nettement bifurquant du dessin, avant de reprendre sa première distribution, devenue à son tour, alternative. Pour répondre à ce projet sont alors évoqués les procédés du split screen, ou « écran divisé », avec des frontières plus ou moins marquées, et est alors convoqué l’exemple de La Belle et la Belle (2018) de Sophie Fillières, dans lequel Margaux, professeure d’Histoire-Géographie de 45 ans, fait la rencontre de Margaux, une jeune femme de 20 ans, elle-même 25 ans + tôt. D’autres dispositifs poétiques sont par ailleurs mentionnés, comme celui de la simplification abstraite dans Interstellar (2014) de Christopher Nolan, ou la métaphore chez le cinéaste coréen Hong Sang-soo (Un jour avec, un jour sans, 2015), procédé avec lequel le risque encouru est toujours celui de la surinterprétation.

Soupçons (1941) d’Alfred Hitchcock, la scène du verre de lait

Pour finir, la conférence a étudié différents cas d’empreintes laissées dans les œuvres du monde tel que nous le connaissons. Elle s’est en particulier concentrée sur le procédé du crossover, pratiqué largement dans les séries. Défini comme un partage d’univers, le crossover consiste en un entrelacement d’univers relevant de 2 œuvres différentes, souvent le fait de fictions de superhéros et de fictions policières, comme en témoigne le cas des Experts : Manhattan rencontrant Les Experts : Miami. Il s’agit là de crossover conscients mais ici ont été + particulièrement envisagés des exemples dits de crossovers inconscients : ainsi de la thèse de Caroline Julliot, maîtresse de conférence en littérature française des XIXe et XXe siècles, spécialiste de l’imaginaire du religieux et de son lien avec le politique, qui dit que Peau d’âne (1970) de Jacques Demy serait la suite de La Belle et la Bête (1946) de Jean Cocteau, avec un Jean Marais jeune puis vieillissant. Un tel regard fait bien sûr que la lecture de chacune des œuvres se trouve durablement modifiée. Ainsi donc aussi de cette théorie lumineuse qui voudrait que le meurtre perpétré par la statue en bronze, dans la nouvelle de La Vénus d’Ille (1837) de Mérimée, ait en fait été perpétré par… l’orang-outan de la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue (1841) de Poe !

D’autres cas ont par ailleurs été étudiés, comme ceux de Soupçons (1941) d’Alfred Hitchcock et de Basic Instinct (1992) de Paul Verhoeven. Dans le film d’Hitchcock, une femme, jouée par Joan Fontaine, est persuadée que son mari essaie de la tuer et découvre qu’une de ses amies, romancière de polar, a été interrogée par celui-ci sur les poisons qui ne laissent pas de trace. Dans une première version d’Hitchcock, le mari cherchait bien à empoisonner sa femme avec un verre de lait et la fin du film voyait Cary Grant poster la lettre écrite par sa femme, et qui l’accusait de son meurtre. Mais c’est une autre version qui a finalement été retenue, car ne ternissant pas la renommée de l’acteur : dans celle-ci, on apprend qu’en réalité, le mari ne voulait pas tuer sa femme mais cherchait à se suicider. Toutefois, dans cette version reste la scène du verre de lait de la première version, marque de cette fiction alternative, dans laquelle le mari voulait bien assassiner sa femme. De la même manière, le film de Paul Verhoeven raconte l’enquête menée par l’officier de police Nick Curran, incarné par Michael Douglas, qui enquête sur le meurtre d’une rock star, tuée au moyen d’un pic à glace. La suspecte principale, Catherine Tramell, est innocentée quand la police découvre que toutes les preuves convergent vers la psychologue Elisabeth Garner, qui a donc vraisemblablement tué Johnny Boz. La fin du film apparaît ainsi impossible et le pic à glace sous le lit de Catherine Tramell peut par conséquent être vu comme un objet passé d’un univers à un autre.

*

De l’importance donc, d’être attentif.ves au monde autour et chercher les points de contact comme autant d’accès au merveilleux et à l’étrangeté du monde. Comme Fabrice Luchini, qui dans Jean-Philippe prolonge ce qui existe dans un univers dans un autre univers, comme Wolfgang Beltracchi, – sans défendre sa cause sur le plan juridique et moral -, artiste faussaire du XXe siècle, qui justifie ses faux en disant qu’un artiste n’a pas le temps de tout faire et dit « Moi, je complète », complétons les corpus ! Que ces corpus soient scénarisés d’avance, comme dans certains jeux vidéo évoqués par une auditrice, ou qu’ils relèvent d’un infini de possibles sans cesse à créer.

[1] La nosographie désigne la description et la classification analytique des maladie

Crédit bandeau : Léa Murawiec, dessin en direct du coup de foudre