La 3e partie de la journée, modérée par Maël Baussand, toute 1ère intervenante de la matinée, a continué d’ouvrir le champ des possibles et des disciplines du sang, en proposant à l’audience un panel consacré aux « contaminations, circulations et visualisations sanguines » dans la littérature, le cinéma et la photographie.

Dans un premier temps, Lorenzo Ruzzene (Sorbonne Université) a proposé à l’audience une communication intitulée « « There is something in my blood and it’s trying to kill me » : microscopies sanguines dans les productions artistiques d’Hervé Guibert et de Derek Jarman ». Le chercheur, dont le travail de recherche porte sur la représentation des intimités homosexuelles, a procédé ce jour à une étude comparée de la représentation du sang dans le cadre de l’épidémie du VIH à partir d’un corpus d’auteurs séropositifs. Empruntant son titre à Memories that smell like Gasoline (1992) de David Wojnarowicz, écrivain, peintre, photographe, réalisateur et artiste performer, Lorenzo Ruzzene a d’emblée inscrit son propos dans une portée plurimédiatique, caractéristique à même, il m’a semblé, de contribuer à une reconstruction d’un récit du sang.

L’intervenant s’est attaché pour commencer à présenter le corpus choisi pour sa communication. Ainsi d’Hervé Guibert, Lorenzo Ruzzene a en priorité évoqué A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990), Le Protocole compassionnel (1991) et le documentaire La Pudeur ou l’impudeur (1992), et, de Derek Jarman, Chroma. A book of colors (1994) et le film Blue (1993). Ces œuvres, relevant de formes d’expression différentes et en passant par le sbpectre des mots et de la couleur, disent en effet la maladie et les lectures de la maladie par les 2 auteurs. Lorenzo Ruzzene s’est par conséquent concentré sur un corpus autobiographique, dans lequel le VIH est le thème de l’écriture au sens large, et au sein duquel l’écriture au sens restreint et les arts visuels développent une trajectoire commune. Le chercheur s’est également appuyé à plusieurs reprises sur l’article de Paula Treichler, « AIDS, Homophobia, and Biomedical Discourse : An Epidemic of Signification » (1987), qui a été une référence structurante pour sa communication. Chercheuse en sciences studies, études culturelles et médiatiques, Paula Treichler étudie dans cet article les discours sur le sida qui ont émergé aux Etats-Unis dans les années 80, dans la presse mais aussi dans les discours scientifiques et médicaux, qui ont alors manipulé inconsciemment des conceptions discriminantes qui ont créé un certain récit de la maladie.

A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, scandale à sa sortie, est l’œuvre qui a révélé Hervé Guibert au grand public. Autofiction dédiée à l’ami qui a trahi, Bill, l’œuvre fait le récit de la maladie et l’agonie de Muzil, ami du narrateur, et la découverte par le narrateur de sa propre maladie. Puis, épousant la suite chronologique des événements, l’auteur raconte, dans Le Protocole compassionnel, sa lutte intime contre le sida et son oscillation entre désir de vie et préparation à la mort. A côté de ces 2 premiers volets de la trilogie de la maladie de Guibert, Chroma. A book of colors de Derek Jarman peut apparaître comme un essai sur le spectre des couleurs dans lequel l’auteur distille sa vision artistique. L’artiste y présente en effet chaque couleur comme l’incarnation d’une émotion et y explique son utilisation dans la peinture médiévale, renaissante et moderne, en se plaçant sous la tutelle des théoriciens de la couleur et en se penchant sur les significations de celle-ci dans les différents arts et disciplines. Si les œuvres de Guibert semblent dire de manière + explicite la maladie, le motif de la couleur choisi par Jarman, qui peut sembler à l’inverse + abstrait, aborde bien lui aussi ce sujet mais par un relais métaphorique, toutefois moins distant qu’à première vue et aussi particulièrement efficient – le compte-rendu y reviendra.

Il n’empêche que les 2 auteurs passent également, sur un plan strictement matériel et comme indiqué + haut, par le relais de l’image pour dire leur expérience de la maladie : aussi le documentaire La Pudeur ou l’impudeur de Guibert met-il en scène les derniers moments de la vie de l’auteur, avec des images issues de son quotidien, chez lui, à l’hôpital, et est ponctué d’entretiens avec ses proches. Film qui donne à voir la dégradation du corps malade, l’œuvre peut apparaître, en plein contexte épidémique, comme la marque d’un désir de réécriture d’un corps investi par un hôte qui le contamine et l’affaiblit[1] – réécriture, il y avait en l’occurrence déjà, avec ce titre du Protocole compassionnel, avec lequel Guibert reprend à son compte, en en étoffant la signification à priori, le dit protocole médical[2]. Le film de Jarman, Blue, consiste quant à lui en une bande sonore accompagnée d’une image bleue monochrome, manière d’écrire la maladie par le symptôme de la perte progressive de la vue.

Même si les partis-pris artistiques des 2 auteurs semblent aller à rebours l’un de l’autre, il s’avère que les 2 se rejoignent dans leur intention de mise à nu du sang, même si cette mise en mots et en images ne se révèle pas également explicite selon les médias choisis, dont les auteurs font un usage nettement différent.

Ainsi, Guibert perçoit ses livres comme des livres plein de sang et le style y apparaît comme relevant d’une écriture de la transfusion, tandis que le fluide apparaît très discret, voire est absent, dans le documentaire de l’auteur. Si cette intense visibilité du sang dans les œuvres écrites de Guibert peut dire le désir de voir de l’auteur, et montrer par là même son désir de cesser d’être seul objet d’observation, son documentaire à l’inverse draine le sang de son corps et seule reste alors la chair, dans un affaiblissement croissant. Cet excès de visualité du sang dans les livres aurait appelé un passage des mots aux images et ainsi, un changement de médium et Lorenzo Ruzzene a alors interprété le médium de l’image comme fin du livre chez Guibert. C’est sensiblement différent chez Jarman, chez lequel on observe une prise en compte du sang dans ce qu’il a de visible, sa couleur, laquelle pourtant est envisagée comme abstraction et ainsi, non comme matière. Par ailleurs, la couleur de la couleur[3] change d’un médium à l’autre chez le réalisateur : ainsi, si dans son essai, l’auteur rappelle la lecture traditionnelle qui est faite du rouge, – lecture héritée d’Avicenne -, without doubt the color of war, et qu’il l’associe par extension à la mort et la maladie, le rouge s’achemine dans son film vers une autre couleur, qui apparaît alors comme une métacouleur, le bleu. Du sang rouge du corps souffrant, Jarman irait jusqu’à vouloir montrer le sang même de la couleur[4]. Il s’agit en effet avec cette œuvre de rentrer + avant dans le sang, de dresser la cartographie de l’intraveineux et cette concentration du regard sur l’énergie de la matière, + que sur la matière en elle-même, constituerait d’après l’intervenant un choix politique par excellence.

Derek Jarman, photogramme extrait de Blue (1993)

Dans le corpus choisi par Lorenzo Ruzzene, je comprends donc que le sang est visible, sur un plan déjà strictement narratif avec le motif des perfusions et des prises de sang par exemple, qui font circuler le sang, – dans les veines et également d’un médium à l’autre -, mais aussi avec le thème de son épuisement chez Guibert ou sa réduction à une forme de quintessence chez Jarman. Les œuvres des 2 auteurs témoigneraient par là même d’un désir de réécrire un récit du sang séropositif, interprété comme pathétique dans l’œuvre du premier et militant chez le second, lui qui aurait essayé de comprendre le sang de l’intérieur.

Comme l’écrit Paula Treichler dans son article à propos du sida, « c’est sa nature même qui est élaborée par le langage ». Ainsi « nous ne pouvons pas simplement regarder « à travers » le langage pour déterminer ce qu’est « réellement » le sida. Notre rôle est plutôt d’explorer les sites mêmes de son élaboration discursive et d’intervenir là où sa signification émerge : dans le langage ». Aussi cette épidémie d’une maladie transmissible et mortelle ne peut-elle être pleinement mesurée que si l’on intègre qu’elle est aussi une « épidémie de sens et de signification » et qu’il faut donc lire la maladie aussi comme une métaphore qui appelle donc un « travail sémantique » pour « donner du sens » et décontaminer les regards portés sur elle, par l’autorité biomédicale elle-même. Sans cette prise en compte du sida comme « réalité linguistique », « nous ne pourrons ni lire correctement l’histoire de cette maladie ni élaborer les réponses pertinentes à y apporter ». De la nécessité donc de reconstruire un récit du sida, pour lui donner une couleur propre. Je comprends par conséquent que les œuvres du corpus réécrivent un récit du sang séropositif et que cette quête sémantique passe chez Jarman par un déshabillage de la couleur du sang, qui le conduit au bleu et lui permet de réparer et rétablir un récit du sang.

La puissance textuelle de l’image, avec des modalités propres au médium, était aussi au cœur de la 2e et dernière communication de ce 3e vaisseau, assurée par Guillaume Gomot (Université de Haute-Alsace). Chercheur dans les champs littéraire et cinématographique, Guillaume Gomot concentre ses recherches sur les relations entre sang et tragique et image et infigurable, et a proposé cette journée une communication intitulée « « Je n’ai plus que du sang pour votre nourriture » : les puissances de la cruauté dans La Reine Margot et Entretien avec un vampire ».

La communication de Guillaume Gomot empruntait son titre à Agrippa d’Aubigné, qui exprimait avec ces mots dans ses Tragiques (1616) la déchirure de la France et les persécutions subies par les protestants lors des guerres de religion. Le choix de ce poète baroque a tout de suite à mes yeux donné une orientation au propos de l’intervenant ; en effet, le poème épique d’Agrippa est très éloigné d’une écriture conçue dans sa mesure et sa distance symbolique. Des images, il y en a, mais explicites, des supplices vécus, après la conjuration d’Amboise (1560), à laquelle le père du poète avait participé, et évoquée également dans La Reine Margot (1845) d’Alexandre Dumas, et lors du massacre de la Saint-Barthélemy (1572). L’objet de la communication a été de voir comment Patrice Chéreau et Neil Jordan avaient mis respectivement en images les œuvres d’Alexandre Dumas (1994) et d’Anne Rice (1974 pour le roman, et 1994 pour l’œuvre de Jordan) et ainsi comment l’image s’était emparée de ces 2 œuvres littéraires aux mots vergés de sang.

Le sang, élément constitutif du romanesque des 2 œuvres adaptées, est en l’occurrence restitué de manière explicite dans les 2 adaptations cinématographiques du corpus, mais le propos du chercheur a été dans un premier temps de démontrer que ce désir de monstration concrète ne s’accomplissait pas sans une alchimie opérée par le cinéma. Aussi la visualisation du fluide n’a-t-elle pas été pensée sans la circulation du sang vers un autre état et ainsi, sans mutation.

Les affiches des films, images qui les portent comme échantillon pensé exemplaire, comprennent à ce titre des indices de la présence du motif du sang, rougeoyants sur celle de La Reine Margot, – choix esthétique du photographe du film, Philippe Rousselot -, et comme étouffés dans un écrin de brume incendié sur celle du film de Jordan. Ligne de lecture qui dirige le regard des spectateurices potentiel.les, les affiches, comme certaines scènes emblématiques, vont de fait fonctionner comme des prolepses narratives. C’est par exemple ainsi que fonctionne l’intensification du rouge par Chéreau dans la scène du mariage, que l’on peut lire comme un signe annonciateur de l’échec de la paix et de la répression des Huguenots.

C’est avec la couleur mais aussi donc avec son intensité que se réfléchit le motif du sang. Le sang ne se pense donc pas sans la lumière. Or, le vampire se définit justement pour partie, notamment au cinéma, – cet art qui écrit avec de la lumière comme le dira Maël Baussand -, dans sa relation ambiguë à la lumière. Créature qui ne peut mener qu’une existence nocturne, le personnage du vampire appelle donc au cinéma une maîtrise des scènes nocturnes et l’accentuation, par l’artifice conjoint de l’éclairage et du maquillage, pour dire la transparence des teints et l’incarnat, et créer une surface ténue à l’extrême et donc à même d’être fendue et de laisser échapper le jaillissement d’un flux incandescent – imaginaire du sang dont héritera la bit-lit[5] ou littérature de morsure.

Mais, et Guillaume Gomot a tout particulièrement insisté sur ce trait dans un deuxième temps, en dépit de son caractère rougeoyant qui lui confère comme une forme d’évidence, le sang se caractérise précisément par son épaisseur herméneutique : fluide lumineux à l’écran, vital mais tout autant mortifère, mais aussi fluide contenu, intraveineux, qui dans l’œuvre de Chéreau peut dire un retour du refoulé, mais aussi contenant qui contamine et transmet, par exemple la nature vampirique, et est ainsi vecteur de tragique, le sang apparaît à la fois comme matière épaisse, opaque, qui résiste paradoxalement à la vue, mais qui aide aussi à mieux voir. Oraculaire, le sang montrerait la fatalité à l’œuvre.

La richesse sémantique du sang se perçoit aussi dans ses associations thématiques, qui viennent agir comme par contamination : aussi l’érotique sanglante apparaît-elle par exemple caractéristique des 2 films comme des imaginaires du sang dans le torture porn, forme dans laquelle Fabien Demangeot avait précisé dans la matinée que le meurtre venait quelquefois compenser l’impossibilité d’un acte sexuel. C’est aussi le cas du rapport entre sang et argent, qui avait été évoqué par Marie Enriquez un peu + tôt dans la matinée, et que Guillaume Gomot a illustré avec l’exemple de l’œuvre de Michel Journiac, artiste plasticien représentatif de l’art corporel. En effet en 1993, l’artiste commence Rituel de transmutation, du corps souffrant au corps transfiguré, qui s’ouvre sur Monnaie du sang, étape du rituel pendant laquelle il expédie des billets de 100 francs tachés de son propre sang. Cette étape de l’œuvre constitue une métaphore du procès du sang contaminé, par lequel le corps aurait perdu sa visibilité et qu’il s’agirait alors de redonner à voir. Cette référence de Guillaume Gomot à l’œuvre de Michel Journiac a fait résonner pour moi le motif du sang alimentaire, mis en avant dans le titre de la communication puisque en 1969, Journiac crée Messe pour un corps, une cérémonie durant laquelle il offre à l’audience son propre sang à manger en guise de communion, et qui revêt la forme d’un boudin. En l’occurrence, le chercheur affirmera la nature intrinsèquement vampirique du cinéphile, qui entre dans une salle obscure pour se repaître d’images, ce qui tisserait entre le fluide et le médium une relation qui primerait sur celle du sang et du texte.

*

La 4e partie de la journée a pris la forme d’une conférence, à une voix donc, et a pleinement ouvert la journée à ce médium de l’image déjà pluriellement envisagé. En effet, assurée par Hervé Aubron, critique aux Cahiers du cinéma, sélectionneur à la Quinzaine des cinéastes, ancien rédacteur en chef du Magazine littéraire et professeur de cinéma à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, cette communication a porté sur « la figure transfusée chez Brian De Palma, entre hémorragie et entaille ». Le propos du critique a ainsi été, dans un parcours historique, philosophique et analytique, de réfléchir aux formes de l’horreur et du sang dans le cinéma, art auquel le spécialiste reconnait un potentiel extraordinaire de torrent d’horreurs, notamment en raison de sa reproductibilité à l’infini.

En 1967, à la critique qui voit dans son film Week-end une œuvre violente, Jean-Luc Godard répond « ce n’est pas du sang, c’est du rouge », posant la question du relais de la couleur dans la figuration de la violence. La fin des années 60 constitue de fait d’après le critique un nouvel âge de l’épouvante, + explicite et transgressive, qui se cristalliserait avec l’œuvre de George A. Romero, La Nuit des morts-vivants (1968). L’effraction de la norme se fait alors non uniquement par la représentation en tant que telle, mais aussi dans la représentation, donc par-delà l’objet représenté. En effet selon Hervé Aubron, l’histoire du cinéma conçoit 2 horreurs : la 1ère, immémoriale, et celle qui domine dans le cinéma classique, trouve sa source dans la peur du grand autre, de l’irreprésentable. Il s’agirait d’une horreur fondamentale, qui déchirerait les paravents de la représentation organique. La seconde à l’inverse, l’horreur moderne, trouverait son origine dans les figures du même, dont le zombie apparaît comme un échantillon exemplaire, et dans la représentation en elle-même, dans ce qu’elle dit, elle aussi, de notre identité profonde.

Dans ce contexte, le rouge apparaît à Hervé Aubron comme le symptôme d’une image en crise, qui se caractérise curieusement selon lui par sa texture, non pas fluide et lisible, mais paradoxale. Pour réfléchir à ce paradoxe dans l’œuvre de Brian De Palma et d’Alfred Hitchcock, qu’il lit comme un modèle, le critique a d’abord souhaité éclairer son propos de discours philosophiques. En effet, si les corps saignent chez De Palma, les images y saignent aussi, et apparaissent alors comme des larves, qui luisent et portent en puissance l’horreur du figuré-signifié. C’est ainsi posée très tôt la question des régimes de la figuration – aussi défiguration – et celle de la relation fiévreusement poreuse entre horreur et sublime, sujet récurrent des théories philosophiques esthétiques.

Dans cette intention, le critique s’est en particulier appuyé sur la réflexion du philosophe Edmund Burke et sa lecture par Emmanuel Kant dans sa Critique de la faculté de juger ou Critique de la force du jugement (1790). Dans sa Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (1757), Burke définit en effet le monstrueux comme modalité du delight, ou, en français, du sublime (delightful horror), qu’il éloigne ainsi d’une pure abstraction. + que le beau, au cœur de la réflexion de Kant, le sublime, qui en est le concurrent esthétique, permet de prendre en compte non plus seulement la forme, mais aussi l’informe comme nutriment de l’émotion esthétique. Par conséquent, l’intervenant a défini les images comme perpétuellement tiraillées entre un au-delà et un en-deçà de l’image. 2 régimes de la défiguration s’opposeraient, qui seraient le régime de l’abstrait, avec lequel les images apparaissent excessivement schématiques, et celui, concret, des images grimaçantes – qui à mes yeux a tout de suite appelé le regard de l’historien, philologue et théoricien russe de la littérature et de ses sources populaires, Mikhaïl Bakhtine – j’y reviendrai.

Ce partage, entre l’abstrait schématique et le corps grotesque, a conduit aussi l’intervenant à se fonder sur la réflexion développée par Gilles Deleuze dans son Francis Bacon : Logique de la sensation (1981). Deleuze voit en effet l’œuvre de Bacon comme un lieu foisonnant de chair qui dégouline. Ce regard rappelle à l’intervenant la vieille querelle esthétique du XVIIe siècle, qui opposait les tenants du Classicisme à ceux du Baroque : le dessin, ou, par analogie avec la viande, l’os, raison qui donne forme, nettoie le visible de toute scorie qui en brouillerait la lecture, doit-il présider à la couleur, à la chair, au sang, qui à l’inverse déborde, macule sans décence le dessin et le monde, et les rendraient alors moins lisibles ? Hervé Aubron s’est toutefois attaché à ne pas polariser le débat et a malgré tout défendu le lien entre le dessin, l’os, et la couleur, le sang. En effet selon lui, une trop grande netteté du dessin, qui fige, vitrifie la chair, peut accentuer la violence. De même, interrogeant le propos de Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l’art, l’intervenant a réfléchi à la métaphore du dessin comme arme blanche[6], qui entaille donc et ainsi génère le jaillissement de la couleur dans sa pleine hémorragie, et qui met donc à nu le fluide tout en expurgeant le corps de cet indésirable.

Se nourrissant de cet ancrage philosophique, le critique a ensuite réfléchi à l’enjeu de cette entaille du dessin et de cette hémorragie de la couleur chez Alfred Hitchcock et Brian De Palma. Hervé Aubron a dans cet objectif concentré son corpus sur Vertigo (1958) et Psycho (1960) du premier, et sur Carrie (1976) du second.

Les 2 œuvres d’Hitchcock apparaissent plastiquement très différentes, avec chacune une texture visuelle propre. A fond dans la couleur, irisé, Vertigo noie en effet les figures dans un halo fantomatique, tandis que Psycho se distingue par un noir et blanc très contrasté, comme laqué, et c’est donc aussi, en + du scénario, l’émail et la netteté du trait qui feraient de l’œuvre un slasher[7], c’est-à-dire un film d’entailleur, et ainsi pour le critique, de dessinateur. Mais, soucieux de ne pas forcer la hachure, l’intervenant insiste sur le fait que dans les 2 films, l’autre principe n’est pas pour autant absent. Ainsi dans Vertigo, la passion de Scottie pour Madeleine, qui s’est jetée dans le vide depuis un clocher, fait voir à celui-ci la femme qu’il aime et qu’il a perdue, partout, dans chaque silhouette de femme qui se présente à lui. Tout l’enjeu, pour le personnage, va être de vider la jeune femme dont il fait alors la rencontre, Judy, de ses couleurs, pour qu’elle devienne l’image de Madeleine. De là cette scène mémorable, où Judy part dans la salle de bains faire le chignon qui lui permettra de devenir entièrement Madeleine aux yeux de Scottie. Le personnage féminin sort alors de la salle de bains, comme un fantôme, d’une mauvaise imprimerie, décolorée, comme morte, dans un étrange halo vert, complémentaire du rouge dans le cercle chromatique. Le halo vert dirait précisément selon le critique le sang du personnage, qui s’est mis à mort dans la salle de bains en s’expurgeant de sa singularité. Scottie a saigné Judy pour qu’elle devienne Madeleine.

Alfred Hitchcock, photogramme extrait de Vertigo (1958)

Alfred Hitchcock, photogramme extrait de Psycho (1960)

Il est intéressant de constater que la salle de bains fonctionne alors comme un hors-champ, un espace où on évacue les fluides qu’on ne veut pas ou plus voir – dont le sang de Judy. C’est aussi un espace qui permet un passage entre les 2 œuvres d’Hitchcock, puisque Psycho montre la cuvette des toilettes de la salle de bains, lieu du meurtre de la jeune femme, et dans laquelle des morceaux de papier reposent à la surface. Dans cette œuvre, Anthony Perkins joue le rôle de Norman Bates, taxidermiste, charmé par la résidente inattendue, de passage, Marion Crane. Là aussi, si le rideau agit comme une gaze, le slasher reste une pure découpe noire, et le principe de l’entaille, du dessin donc, s’y déchaîne. Il s’agit en l’occurrence de mettre de l’ordre, de rendre une image fixe, comme le geste du taxidermiste qui évide le corps pour figer la forme animale. C’est aussi ce montage taxidermiste qui tue Marion.

Une fois envisagé le spectre d’Hitchcock, Hervé Aubron s’est concentré sur l’œuvre de De Palma, réalisateur quelquefois appelé maniériste, en référence à cette constellation d’artistes qui font le deuil de la Renaissance après la mort de Raphaël (1520) et le sac de Rome (1527). Réaction à la représentation estimée parfaite du corps humain et la maîtrise aboutie de la perspective telle que définie par Alberti, le maniérisme privilégie un style débordant, qui permet au sang de s’écouler, avec des figures qui ne cessent de se vider, mais sans la nécrophilie propre au Baroque, qui caractériserait davantage l’esthétique de De Palma d’après Hervé Aubron. Jean Rousset, critique littéraire suisse et anthologiste de poésie baroque, parle en effet du Baroque comme d’une esthétique qui met la « mort en mouvement », définie aussi par Deleuze comme ayant « conçu la mort au présent ». De fait, De Palma invente avec Carrie une agonie qui n’en finit pas. C’est ce dont témoignerait en particulier sa passion du ralenti distendu, que le critique interprète comme une métaphore filmique de la coagulation.

+ particulièrement d’après le critique, le sang dans Carrie est autant une matière figée que fluide. La scène d’ouverture par exemple met en scène une image dans toute la visquosité du cliché, en reprenant le mythe des baigneuses avec cette brume pseudo érotique qui vient envelopper le corps de la jeune fille qui prend sa douche dans les vestiaires. Toutefois, cette confiture sentimentale se voit bifurquer quand sous l’eau de la douche s’écoule le sang menstruel, qui marque non plus le visqueux du cliché mais le surgissement d’une netteté tragique, bien éloignée d’après le critique de l’érotisme fétichisant et de la pub de savonnette. Par ailleurs, si, à l’autre extrémité du film, la scène finale voit une gigantesque hémorragie noyer les personnages, le montage et le cadrage, avec le procédé du split screen, pratiquent au contraire une entaille dans la texture du film, et démultiplient le chaos dans une exacerbation figurale de la violence. C’est aussi le cas du personnage principal, Sissy Spacek, à la fois décolorée, oie blanche vaporeuse, blonde et de carnation pâle, qui est dans cette scène comme dessinée au sang, et incise donc la chair même de l’image.

Cette communication d’Hervé Aubron, qui a abordé les motifs du corps et de son débordement, m’a amenée à m’interroger sur la dimension grotesque et potentiellement carnavalesque de certains passages de Carrie. Quand Bakhtine étudie l’œuvre de François Rabelais à l’aune de la culture populaire, il définit en effet le grotesque en s’opposant à la définition proposée par le chercheur allemand Schneegans, qui d’après lui a le tort d’ignorer l’ambivalence propre au corps grotesque, qui développe autant d’après Bakhtine un pôle négatif qu’un pôle positif. Le grotesque trouverait sa pleine exploitation dans le rite du carnaval, qui fait triompher le corps grotesque, en d’autres termes, le corps, non pas lisse mais le corps plein d’excroissances et d’orifices, dans ce moment du carnaval où les valeurs de la société sont inversées ; aussi de cette scène finale du bal, où la jeune fille innocente est l’espace d’un instant élevée au rang de reine, sur l’estrade, puis un rétablissement brutal de sa prime identité de persécutée, avec ce seau de sang qui se déverse sur elle. Si cette scène ne me fait pas rire, je ne peux pas m’empêcher d’y voir une scène de carnaval et une catharsis à l’œuvre, un paroxysme qui permet de se purger de toute l’incompréhension et la colère devant les persécutions de la jeune fille. Je garde en effet à l’esprit que le carnaval entretient une relation intrinsèque au sang par la langue : emprunt à l’italien carnevalo, carnaval est une altération du latin médiéval carnelevare composé de carne, « viande » et de levare, qui peut vouloir dire « ôter » (CNRTL). Si c’est vrai que ce sens peut s’expliquer par le fait que le carnaval correspond à une période qui précède le Carême, durant lequel le fidèle doit retirer la viande de son alimentation, c’est aussi une étymologie qui fait sens dans la mesure où la spécificité du carnaval est d’ôter sa propre peau pour revêtir celle d’un autre. C’est ainsi que le carnaval a partie liée au principe à la violence et au sang, ce qui ne constitue pas nécessairement un obstacle au rire et même, dans le cas du carnaval, apparaît comme une condition de celui-ci. Et il me semble que cette hésitation entre rire et horreur peut contribuer à renforcer le malaise. L’histoire de la réception de Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, film que ce dernier avait conçu comme une série de sketchs comiques, sans vivre assez longtemps pour voir le montage final et sa réception, me paraît à cet égard éclairante. Je comprends avec ces exemples que la puissance de la cruauté et son potentiel de nausée viennent aussi de sa profonde ambiguïté, que les auteurs eux-mêmes n’appréhendent pas toujours.

*

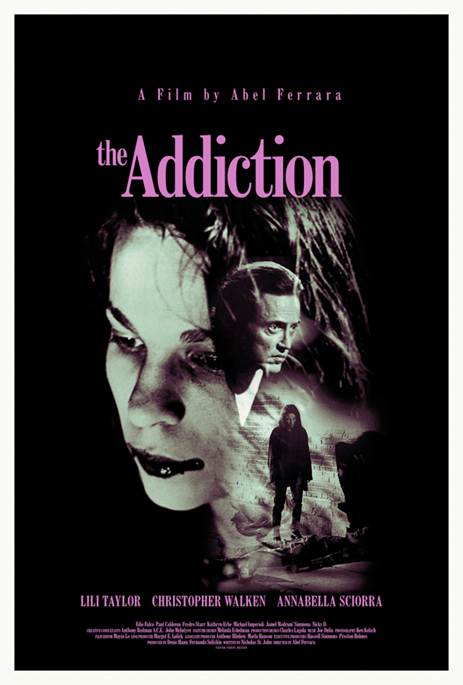

Enfin, la 5e et dernière partie a résonné tout entière pour moi comme une conclusion de cette si riche et étonnante journée. Le film choisi pour la projection, The Addiction (1995), a alors été présenté par Philippe Menth, président de l’association Cynéclo, et Tanguy Renoud-Lyat, chargé de mission à l’association. Association pour un cinéma itinérant qui projette des films grâce à l’énergie du vélo, utilisé comme moyen de projection, Cynéclo propose des projections de films volontiers peu connus, dans des lieux où l’offre culturelle et les lieux de rencontre sont limités.

Film de genre qui arrive après l’énorme succès de Bad Lieutenant (1992), The Addiction d’Abel Ferrara, passe par l’image du vampirisme, qu’il situe dans un cadre urbain et contemporain, pour dire la dépendance à la drogue et à la violence. Sans trop divulgacher, je peux dire que le film raconte l’initiation, une nuit, par une vampire, d’une jeune étudiante en thèse et sa lente et sûre absorption par cet univers et le plaisir qu’elle trouve dans l’acte de boire du sang de celleux qui ont pour elle un intérêt affectif.

Réalisé en dehors de tout cadre économique, sans autorisation de tournage et joué par des acteurices bénévoles, le film est aussi profondément intéressant par sa facture, qui cultive l’esthétique gothique, par définition très ciselée, mais relève aussi en même temps du documentaire sur le terrain, tourné en seulement 20 jours et de manière artisanale. Aussi, le choix d’un film en noir et blanc pour une journée consacrée à la matérialité du sang, a été pour moi un rappel brillant du fait que si la couleur rouge du fluide est ce qui définit celui-ci dans une représentation collective partagée, – ce que la journée aura cherché à nuancer et étoffer avec beaucoup d’expertise -, le sang existe aussi par des caractéristiques autres, comme sa texture (sombre et épaisse, qui peut traduire une violence longtemps contenue et refoulée) et ses relais métaphoriques, comme cette cartographie du réseau sanguin imprimée sur le visage du personnage lors de son agression, interprétation proposée par Irène Le Roy Ladurie. L’image revêt alors une fonction oraculaire en annonçant le motif sanglant mais aussi l’emprisonnement du personnage dans une fatalité du sang.

Abel Ferrara, photogramme extrait de The Addiction (1995)

*

Motif qui peut sembler si clair et lisible dans son rougeoiement, le sang apparaît au contraire, au terme de cette intense journée d’étude, dans son ambiguïté profonde et intrinsèque. Si le rouge est la couleur qui lui est d’abord associé, le fluide n’exclut en effet pas des nuances de tons et de textures qui font sens, pourtant décolorées, lissées, désépaissies dans un geste de censure, investies par un discours à charge qu’il s’agissait et qu’il s’agit toujours de déconstruire. Le sang parle, et s’il dit les blessures d’un corps, il peut en dire aussi les renouvellements cycliques et porter l’espoir de profondes refondations sémantiques.

De fait, dans l’héraldique médiévale, le rouge, blason dit de gueule, était la couleur de l’homme car du sang versé à la guerre, tandis que la couleur a fini par figurer un absolu du féminin, pensé absolu par un regard masculin parce que, probablement, et précisément aussi, masculin – comme si le féminin était nécessairement dépendant du masculin. Le sang, fluide mais aussi réalité linguistique, appelle par définition, de nouveaux récits, pour réécrire de nouveaux récits et par là même réparer nos corps. Reste à accueillir et nourrir cette puissante resémentisation, que je ne pense pas autrement, surtout après une telle journée, qu’en termes d’hémorragie et d’espoir et d’amour.

[1] Guillaume Gomot, dans sa communication consacrée aux puissances de la cruauté dans La Reine Margot et Entretien avec un vampire, lira dans la fin de Charles IX, joué par Jean-Hugues Anglade, une mise en scène de la mort de Guibert

[2] Le protocole compassionnel ou accès compassionnel désigne, dans le lexique médical, un dispositif qui permet d’administrer de nouveaux traitements à des personnes malades, généralement en phase terminale, pour lesquelles les médicaments existants ne se sont pas révélés efficaces. Ces personnes peuvent alors accéder, avec ce protocole, à des médicaments dont l’efficacité n’est pas pleinement attestée et qui n’ont pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché (AMM)

[3] C’est bien cela, il n’y a pas d’erreur ! L’expression est de moi mais j’ignore si elle est très bien choisie

[4] Selon Jarman en effet, « blue blood is ruby » et « the blood of sensibility is blue »

[5] Bit-lit : dénomination créée dans les années 2000 par l’éditeur Bragelonne pour sa collection Milady, dont est par exemple représentative la saga Twilight de la romancière américaine Stephenie Meyer

[6] Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté (1999)

[7] Slasher : sous-genre du film d’horreur qui met en scène un tueur psychopathe qui tue les personnages avec un couteau. Slash : « couper, taillader, déchirer, frapper » (Cambridge English Dictionnary)