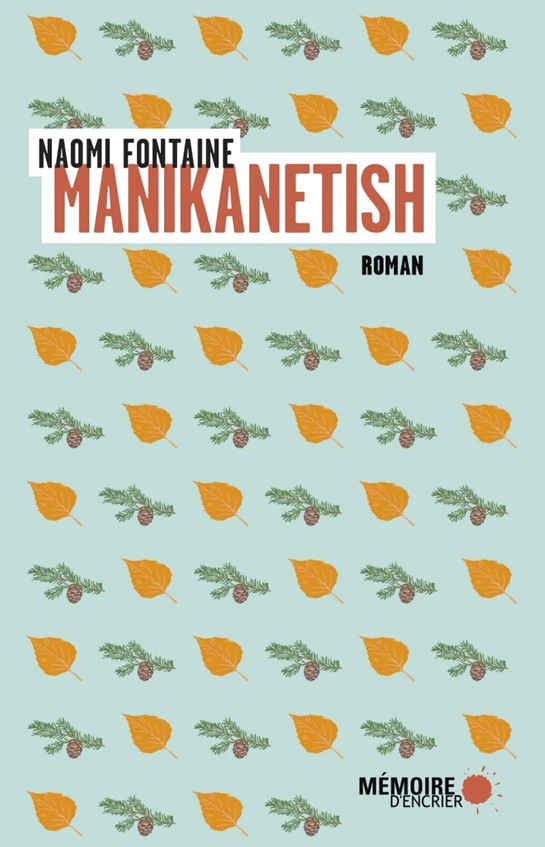

Le 12 août, c’était la journée « J’achète un livre québécois ». 12e édition de cette journée en cette année 2025, de cet événement récurrent créé par les auteurices Patrice Cazeault et Amélie Dubé, cette journée a vocation à soutenir la création et l’industrie du livre locales. Pour ma part, si j’ai une relation poétique au Québec et au Canada francophone, – et ce d’abord en raison d’une petite anecdote familiale assez mignonne, avant qu’une relation + intime encore se tisse en profondeur -, je suis curieuse d’apprendre de ces endroits où des langues françaises existent, que cette francophonie soit alors majoritaire ou minoritaire. En l’occurrence cette année, pour ma toute première journée « J’achète un livre québécois », j’ai choisi un roman d’une autrice issue d’une communauté autochtone vivant sur le territoire administratif du Québec, + particulièrement dans la ville de Québec, Naomi Fontaine[1]. Il s’agit d’une autrice que j’ai découverte après une table ronde consacrée aux littératures caribéennes à laquelle était invité Rodney Saint-Eloi, entre autres créateur des Editions Mémoire d’encrier à Montréal. En effet, après relectures du compte-rendu que j’avais fait de cette table ronde, j’ai consulté plusieurs fois le catalogue de la maison d’édition et suis alors tombée sur les 2 premières de couverture de Manikanetish. J’ignorais alors tout de la vie de son autrice, même si je venais de croiser son nom dans la bibliographie d’un cours consacré aux littératures autochtones au Québec. Aussi, c’est peut-être un choix qui peut interroger mais mon intention n’est évidemment pas de rattacher une communauté minorisée à un centre, – qui serait donc ici une centralité québécoise -, et qui à mon avis pourrait contribuer à une invisibilisation de cette communauté, mais au contraire de penser une approche inclusive sans écraser les spécificités de l’écriture et du témoignage de son autrice.

*

2e œuvre publiée de Naomi Fontaine chez Mémoire d’encrier, en 2017, Manikanetish raconte l’histoire de Yammie, née comme l’autrice dans la réserve de Uashat, village d’une communauté innue voisine de Sept-Îles, à l’extrémité Est du Québec, que la jeune femme a quittée pour y revenir et y enseigner le français dans un établissement secondaire. C’est ce retour chez elle, qui renoue un lien distendu avec sa communauté d’origine, que partage à la première personne l’enseignante-narratrice, qui offre au regard des morceaux sobres de prose, fragments intenses d’une oralité au souffle dense, qui racontent des moments partagés avec ses élèves. L’enseignante et chaque individu qui constitue sa classe grandissent à chaque morceau de ce contact réciproque à l’école, un lieu préservé mais qui n’est pas pour autant un espace détaché du quotidien vécu par les élèves, qui témoignent des effets de leur appartenance à une communauté minorisée, réalité qui coexiste avec les questionnements et les expériences propres à leur enseignante. De fait, les personnages comme leur autrice sont les membres d’un peuple qui a une histoire « qu’on raconte pas », qui s’est vu dépossédé de ses savoirs par la colonisation et les pensionnats, et qui a, dit Naomi Fontaine dans un très optimiste et inspirant podcast[2], « assimilé les préjugés », ultime violence du colonisateur car qui s’insinue jusque dans les esprits de ceux dont il s’approprie le territoire, et qui a fait développer à la communauté une honte liée à son identité innue. Or, c’est la connaissance, par le peuple innu, de son Histoire ou de ses histoires (pluriel qui semble + adéquat à l’autrice) qui fonde la relation de la communauté à elle-même et c’est donc par une réappropriation de ses histoires que la communauté sera + forte. C’est là un projet que faisait déjà résonner le titre de son 1er roman publié, Kuessipan : A toi (2011), qui signifie en innu autant « à toi » qu’ « à moi, à mon tour », de prendre la parole. Cette intention semble aussi guider le geste d’écriture de Manikanetish, « Petite Marguerite », nom de l’école dans laquelle enseigne la narratrice et qui a été donné en hommage à une jeune femme qui, bien qu’elle « n’avait jamais porté d’enfant », en a « élevé des dizaines. Des enfants qui avaient perdu leurs parents, ceux qui avaient été donnés, trop nombreux à la maison, les enfants difficiles »[3] : comme une vision réparatrice, à visage humain, de l’école.

*

Située par son autrice dans le sillage de l’œuvre d’An Antane Kapesh, Je suis une maudite sauvagesse, écrit en 1976 et rééditée en 2019 chez Mémoire d’encrier et dont l’autrice de Manikanetish a d’ailleurs écrit la préface, le propos du texte est d’après Naomi Fontaine moins de témoigner de la réalité vécue par les victimes de cette minorisation que d’exprimer une affirmation, ce qu’elle évoque également dans le podcast et dans un entretien accordé au quotidien québécois Le Devoir[5]. J’ai alors compris que Manikanetish s’inscrivait moins comme récit des souffrances vécues par une communauté qu’une ode pleine de tendresse et d’espoir à et dans l’enseignement et sa réciprocité enseignante-élèves, ainsi qu’à et dans la persévérance dans le désir de se réapproprier son destin. Ce geste est en particulier conduit par les élèves et leur enseignante dans la préparation du groupe, dans leur classe de théâtre, à une mise en scène du Cid. Le choix de cette œuvre peut, il est vrai, sembler inattendu et hors sol mais il est justement question dans cette pièce, avec des singularités propres à Corneille, de la force avec laquelle s’affirme un destin : en l’occurrence, et c’est là à mon avis un choix très politique, non pas le destin de la tragédie au sens restreint, qui rétablirait comme une sanction l’ordre moral, mais celui d’une affirmation de soi et d’une fin heureuse possible, alors que tout, vraiment tout, laissait présager le contraire [6].

En + de ce que l’œuvre montre de la volonté des élèves de la narratrice, elle approfondit aussi la figure de l’enseignante et son incidence sur le parcours des individus de sa classe, souvenir qu’évoque parallèlement Naomi Fontaine à propos de son enseignant François Bon, à qui elle apprend au détour d’un texte qu’elle a écrit que les réserves existent toujours, et qui le laisse ébahi et qui lui dit alors que ce qu’elle écrit est important. De fait, Naomi Fontaine souhaite montrer par son écriture, qui n’oublie pas la dimension orale de la littérature innue, que les innus ne sont pas uniquement des statistiques, mais des personnes, qui peuvent se réapproprier le territoire de la baie (uashat, en innu) et même, la quitter.

Ne reste qu’à y croire[7].

[1] Voir le très beau site https://kwahiatonhk.com/, qui œuvre pour la visibilité et la valorisation des patrimoines et matrimoines autochtones et en particulier, des Premières Nations. Avec les Métis et les Inuits, les peuples des Premières Nations constituent les différents groupes autochtones du Canada.

[2] Podcast « Naomi Fontaine, le regard neuf ou « Être né Innu aujourd’hui dans une société québécoise dominante » », France Culture, 28 juin 2017 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-regard-neuf-ou-etre-ne-innu-aujourd-hui-dans-une-societe-quebecoise-dominante-6754443

[3] Naomi Fontaine, Manikanetish, éd. Mémoire d’encrier, p. 18

[5] « Naomi Fontaine et la résistance des Innus », de Florence Bordeleau-Gagné, Le Devoir, 2 août 2025 : https://www.ledevoir.com/lire/906127/naomi-fontaine-resistance-innus

[6] C’est tout l’objet de la Querelle du Cid, qui a considéré que l’œuvre n’était pas une tragédie exemplaire du fait de sa fin conciliatrice et qui autorise Rodrigue et Chimène à se marier et vivre leur amour. Par ailleurs, comme pour donner encore + de densité à cette autre voie possible, l’œuvre de Naomi Fontaine a elle-même fait l’objet d’une mise en scène, dont Le Devoir a justement publié une critique, « « Manikanetish » : célébration d’une communauté » : https://www.ledevoir.com/culture/theatre/785324/critique-theatre-manikanetish-celebration-d-une-communaute

[7] Optimisme sur lequel se clôt le podcast « Naomi Fontaine, le regard neuf ou « Être né Innu aujourd’hui dans une société québécoise dominante » », France Culture, 28 juin 2017

Crédit bandeau : image de la première de couverture du roman (Mémoire d’encrier)