Compte-rendu de la journée d’étude « Sang sensible : couleur, fluide et fonction vitale dans la littérature et les arts (XIXe-XXIe siècle) » (Université de Bourgogne, 27 avril 2023)

Et si toute pensée était périodiquement menstruée ? Roseline Lambert, Les Couleurs accidentelles (2018), poétesse québécoise contemporaine

C’est dans une ville nouvelle pour moi, Dijon, mythe gastronomique mordant et ville en ce jour toute claire de soleil, qu’a eu lieu le jeudi 27 avril 2023 une journée d’étude, très belle et aussi très étonnante, intitulée « Sang sensible : couleur, fluide et fonction vitale dans la littérature et les arts (XIXe-XXIe siècle) ». Co-organisée par le Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures et Vanessa Besand et Irène Le Roy Ladurie dans la Maison des Sciences de l’Homme à l’Université de Bourgogne, la journée avait pour projet d’envisager le sang moins dans sa dimension symbolique que dans sa matérialité, et ainsi dans ses couleurs, ses textures, ses densités et ses saveurs, tout en maintenant une perspective intensément interdisciplinaire. En effet, il s’agissait de faire rejoindre le texte et l’image, de confronter, dans un jeu d’éclairage réciproque, culture populaire et culture savante, arts majeurs et arts mineurs, étude rigoureuse et des œuvres et du sensible, dans une démarche qui a veillé à être fidèle jusqu’au bout à une disponibilité et une ouverture propres aux études comparatistes et sensorielles. A ce titre, une fois ces dernières inscrites dans une généalogie et en particulier dans le sillage des historien.nes du sensible anglo-saxon.nes, nous nous sommes toustes engagé.es avec attention dans une journée qui aura été, à bien des égards, riche de mots, de senset d’images, nourrie par des voix au flux généreux, et aussi mises en dialogue avec beaucoup de savoir, de nuance et de bienveillance par les organisatrices et modératrices.

*

Pour commencer, la première partie de la journée, modérée par Vanessa Besand, chercheuse en études culturelles et spécialiste des formes de la fiction romanesque, a envisagé le motif du sang dans une perspective essentiellement littéraire. Intitulé « Du sang entre les lignes », ce premier vaisseau a été l’occasion de suivre 3 voies.x, d’une rigoureuse et lumineuse poésie.

Maël Baussand (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) a d’abord proposé une communication sur les relations entre « Sang des femmes et romance vampirique ». Docteure en Littérature Générale et Comparée, Maël Baussand a consacré sa thèse à l’esthétique des fluides et sécrétions, – sang, sperme et lait[1] -, dans la littérature vampirique. L’intervenante a cherché en particulier à étudier les singularités des figures de vampire déclinées au féminin au XIXe siècle dans l’œuvre de Bram Stoker, Dracula (1897), et de Sheridan Le Fanu, Carmilla (1872), puis aux XXe et XXIe siècles, dans les œuvres de Poppy Z. Brite et Angela Carter.

Partant donc du présupposé du vampire comme d’un monstre menstrué, Maël Baussand a souhaité démontrer que le sang, omniprésent dans sa plasticité et qui tisse du lien social entre les personnages, traduit et éclaire la présence du motif sexuel dans la littérature vampirique. Aussi, d’abord dans le + connu Dracula, Lucy Vestenra et Mina Harker sont-elles apparues comme des avatars, dont les destinées pourtant différentes trahissent chacune un regard hétéro-patriarcal puritain posé sur le féminin dans la société anglo-saxonne de la fin du XIXe siècle.

Lucy en l’occurrence est un personnage sensuel, qui a plusieurs prétendants et qui découvre la sexualité en dehors du mariage, et en cela, elle déborde des limites de l’acceptable victorien pour une jeune femme de sa condition, ce qui en fait, dans cette grille de lecture, une figure de l’hystérie féminine. Aussi les attaques du vampire perpétrées sur le personnage prennent-elles dans le récit un caractère jouissif et expiatoire, car il s’agit de fait de punir Lucy pour sa relation transgressive aux mœurs imposées par son époque. Toutefois Maël Baussand, s’opposant à cette réception canonique qui fait de Lucy Vestenra, la première mordue par Dracula, une créature vorace, voit en elle une jeune femme traumatisée par un viol destructeur. A ce premier viol, inscrit dans une ritualité monstrueuse, succédera en outre, pour ajouter de l’horreur à l’horreur, comme paroxysme sanglant et sexuel, l’empalement de la jeune femme par tous ses prétendants, y compris son fiancé, Arthur. Dans ce contexte, la bouche rouge de Lucy, dégoulinante de sang, et qui fait l’objet dans le texte d’une longue description, serait alors l’image du sexe féminin violenté après une scène de viol collectif. Cette observation m’a rappelé les scènes de transfusion de Lucy dans l’œuvre, par tous les hommes qui ont pour elle un intérêt sexuel, avec en premier Arthur. Episode visiblement pertinent à analyser dans ce cadre selon l’intervenante, il confirmerait aussi le puritanisme oppressant qui pèse sur la figure féminine polyandre, qui serait sacrifiée pour sa sensualité mais aussi précisément et possiblement pour cette trop puissante éjaculation du sang de tous ces hommes qui s’est déversée en elle.

Comme Lucy, la Carmilla de Sheridan Le Fanu est représentée comme un monstre femelle qui a la particularité d’être en excès de fluide, phénomène lu dans la médecine victorienne comme un signe d’homosexualité. En l’occurrence, le récit raconte la relation de Carmilla et Laura et le geste rituel de Carmilla, qui, chaque nuit, draine les seins de Laura, et dont la morsure laisse la marque d’un petit point bleu évoquant le suçon que la victime répugne à montrer à son médecin – ce qui pourrait justement révéler que celle-ci lui apparaît comme une blessure intime. La bouche de la vampire, organe de connexion amoureuse, plante de fait 2 petits organes érectiles dans les seins de Laura et la succube est finalement empalée et décapitée, comme Lucy après elle, par des hommes, et ainsi donc par les garants de cette société hétéro-patriarcale, qui viennent restaurer l’ordre qui avait été subverti et entaché.

A l’opposé de ces créatures démonisées, le personnage de Mina Harker créé par Bram Stoker apparaît à Maël Baussand comme l’avatar de la femme mordue idéalisée. La contamination de Mina est en effet + tardive dans le roman, quand les personnages ont pu prendre la mesure des conséquences de la morsure du vampire. En dehors de cette chronologie qui la sauve, le récit que fait le personnage des attaques de Dracula est marqué par une très grande pudeur, qui fait que la morsure est apparentée à un moment d’extase qui confine à une romantisation du viol, d’ailleurs adressée à un auditoire masculin. Mina se qualifie en particulier de souillée (uncleaned) et la red mark qu’elle porte fait par ailleurs l’objet d’une description inhabituelle qui traduit une sacralisation de la morsure et de sa victime : en effet, aux deux marques de longues canines traditionnelles se substitue dans son cas une seule plaie ruisselante, qui n’est pas, d’après l’intervenante, sans évoquer les blessures du Christ. Par ailleurs, le refus de toucher et d’être touchée peut faire écho aux tabous associés aux menstrues dans le Lévitique, et confirme l’inscription de Mina dans la limite des codes moraux victoriens, elle qui a par ailleurs la décence publique d’être horrifiée de ces marques, qui prennent aussi de cette façon une connotation sexuelle. Il n’en demeure pas moins que, comme pour Lucy, les fluides sanguin et spermatique se mêlent quand nous apprenons dans le récit que Mina met au monde un enfant qui portera le nom de tous les personnages masculins.

A ces figures d’un féminin vampirisé dans la littérature gothique du XIXe siècle s’ajoutent des relectures de la vampire aux XXe et XXIe siècles, proposées par Angela Carter dans « La Dame de la maison d’amour » (1979), et Poppy Z. Brite dans Âmes perdues (1992).

Les 2 œuvres abordent toujours la figure de la vampire et le motif du sang, mais pour se repositionner par rapport aux canons de victimes féminines du vampire. Ainsi, si dans ce récit issu de La Compagnie des loups, Angela Carter met en scène une vampire prédatrice, elle représente celle-ci autant comme une femme fatale que comme une enfant malade, qui s’éprend d’un jeune homme qu’elle sauve en refusant de se nourrir de son sang. Cette singularité narrative a pour effet d’inviter le lectorat à s’interroger sur qui est véritablement, de la vampire ou du jeune homme, la victime dans le récit. D’une autre manière, dans l’œuvre de Poppy Z. Brite, + proche du torture porn, – forme qui sera au cœur de la dernière communication de la matinée -, la description des actes sexuels violents des lost souls pose la question de la reproduction des vampires en termes sociaux et politiques. En effet, les femmes vampires y sont décrites avec une hypersexualité et une hyperfertilité dans une fiction où l’accouchement apparaît comme une punition de la vampire, dans le ventre de laquelle l’embryon agit comme un parasite et fait de la mère un hôte impuissant voué à mourir à sa naissance. L’accouchement apparaît donc comme un châtiment misogyne de l’hypersexualité des âmes perdues, vouées à subir la cruauté de cette mise au monde[2].

Le corpus choisi par l’intervenante, dont les enjeux varient en fonction des époques et des auteurices, décrit donc bien la féminité comme fatalité du péché et du monstrueux, qu’il s’agisse d’adhérer au cliché ou de le réécrire dans un désir de réappropriation et de réhabilitation.

*

Dans la continuité de cette première approche, qui aura réfléchi à la porosité des matières, la 2e communication, assurée par Manon Raffard (Université de Bourgogne), était intitulée « Sang et Encens : penser la chair et le sacré dans la culture décadente (1857-1914) ». Rédactrice en cheffe de la revue Eclats et spécialiste des interactions culturelles entre olfaction et savoirs abstraits à la fin du XIXe siècle et des rapports entre sens olfactif et littérature, l’intervenante a proposé de réfléchir à la place du sang dans l’imaginaire sacré, qui contribue à faire des rites des expériences aux frontières du surnaturel. Pour réfléchir à cette complémentarité peut-être inattendue, la chercheuse a proposé de fonder sa démonstration sur un corpus réunissant l’œuvre de Rachilde (pseudonyme de Marguerite Eymery), La Marquise de Sade (1887), et Le Martyre de Saint Sébastien (1911) de Gabriele D’Annunzio.

Manon Raffard a d’abord cherché à dresser une historiographie de l’analogie entre les 2 matières convoquées, en dépit de leur apparence opposée, – la première, le sang, ayant une corporalité affirmée tandis que la seconde, l’encens, se caractérise à l’inverse justement par son intangibilité -, mais qui se rejoignent d’après l’intervenante dans leur relation au sacré.

Dans un premier temps en effet, l’intervenante a rappelé que la fabrication de l’encens se fait par extraction des résines aromatiques des plantes à parfum. Or, le processus d’extraction consiste précisément en une incision de la plante, et, par analogie, et des processus et des substances, la sève qui s’écoule de la tige peut suggérer le sang s’écoulant d’une plaie. Dans un second temps, la spécialiste a insisté sur le fait que de nombreuses pratiques liturgiques anciennes intègrent le sacrifice animal comme partie constitutive du rite et, quand le sang de l’animal coule et nourrit les dieux dans un objectif d’apaisement, l’encens qui accompagne ce geste s’élève quant à lui vers le ciel, ascendant des matières aromatiques, conçu lui aussi comme moyen de communiquer avec le divin. Les deux mouvements opposés, descendant et ascendant, finissent de la sorte par converger dans un même dessein. Hormis cette signification proprement sacrée, l’usage de l’encens dans ce contexte est pensé pour tempérer l’odeur des chairs brûlées dans certains rites païens, et, dans les rites chrétiens, pour désodoriser les églises, car les corps des défunts étaient enterrés sous les pieds des fidèles. Enfin, l’intervenante a rappelé que les 2 matières ont pu être réputées pour leurs vertus thérapeutiques, ce qui achève d’asseoir leur parenté : ainsi de la vertu prophylactique attribuée à l’encens, – qui cicatriserait les plaies pour empêcher l’écoulement du sang selon certaines croyances à la Renaissance -, et du sang et de l’encens que l’on trouve comme ingrédients dans certaines recettes magiques chez Agrippa, qui démontrent un usage commun de ces 2 matières. C’est + tard, à partir des Lumières et du XIXe siècle, que se développe une nouvelle sensibilité olfactive qui va impliquer le rejet des matières animales, qui revêtent alors un parfum de scandale.

Une fois l’analogie posée dans les imaginaires païen et chrétien, la chercheuse a proposé d’étudier quelques avatars littéraires pour penser conjointement le corps et le sacré. A l’arrivée de l’hygiénisme au XIXe siècle en effet, l’association des 2 matières s’est réfugiée dans la littérature décadente.

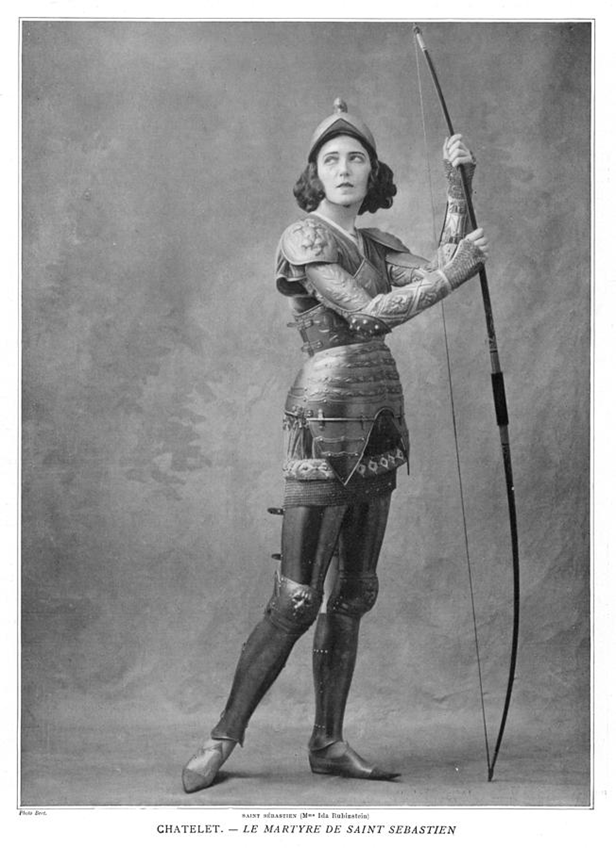

Le récit de Rachilde, La Marquise de Sade, de la fin du XIXe siècle, apparaîtrait à cet égard représentatif. L’œuvre met en scène Mary Barbe, une enfant à qui l’on fait boire du sang d’animaux pour la protéger de la tuberculose. En grandissant, et conséquence de cette médecine, Mary développe une vigueur pensée surprenante pour son sexe et exhale une étrange odeur de réséda. Ce sang parfumé, qui fait ainsi d’elle un être végétal, lui occasionne des déboires avec les hommes en lui donnant une force de séduction peu commune dont elle n’arrive pas à se débarrasser. Il s’avère par ailleurs que Mary trouve son plaisir dans les incisions qu’elle fait dans le corps de ses amants et dans la vision de leur sang qui coule. C’est ainsi que le personnage développe paradoxalement une volupté à la fois immorale et mystique, car sans reproduction et sans consommation du péché de la chair. La pièce de théâtre de Gabriele D’Annunzio, Le Martyre de Saint Sébastien, du premier XXe siècle, raconte de son côté les souffrances du saint, victime des persécutions de l’empereur Dioclétien. Cette œuvre, décrite comme un festival des fluides, trouve sa source dans un mystère médiéval, et en est une réécriture qui assume pleinement les connotations homoérotiques du mythe de saint Sébastien, attaché à un poteau et transpercé de flèches.

Les réceptions de ces œuvres en leur temps sont des réceptions outragées, devant cette figure de femme prédatrice située aux limites imposées par son siècle à son sexe et, dans le cas de la réinterprétation du mythe du saint, en raison d’une profusion de détails liés au texte mais également, à sa mise en scène. En effet pour commencer, ce dernier texte décrit les archers qui persécutent le saint comme ses amants, qui le dardent à bout portant, et les encore répétés par saint Sébastien, décrit d’ailleurs dans sa beauté éphébique ambiguë, sont un cri marqué par une forte connotation érotique. De surcroît, le texte suggère une assimilation du saint à Adonis, marque gênante pour l’Eglise d’un syncrétisme religieux entre christianisme et mythologie syrienne et entre sacré et profane. Mais + encore, c’est la mise en scène qui a éveillé les foudres de l’institution. Sur une composition de Debussy, la chorégraphie, créée par Michel Fokine, – chorégraphe des Ballets russes de Serge de Diaghilev de 1909 à 1923 -, était en effet prise en charge par la danseuse Ida Rubinstein, danseuse juive iconique, qui incarnait le rôle principal. Or, je me disais que la danseuse était alors connue pour avoir été l’interprète de 2 autres figures féminines considérées comme hors norme : l’Antigone de Sophocle à Saint-Pétersbourg (1904) et la Salomé d’Oscar Wilde, qu’elle crée en russe et pour laquelle elle danse la désormais célèbre « danse des 7 voiles », conçue comme ancêtre du strip-tease, durant laquelle la danseuse se déshabillait entièrement. Le choix d’Ida Rubinstein, une femme, une juive, et qui plus est une danseuse, qui posait nue par ailleurs, pour incarner le rôle de Sébastien, un homme et un saint, a scandalisé le pape au point de voir pleuvoir des menaces d’excommunication sur les têtes des potentiels spectateurs catholiques de la pièce. Le sacré et le corps apparaissaient donc aussi dans cette réception intimement mêlés – aspect qui m’a rappelé, très en amont de la littérature décadente et donc bien loin du corpus choisi, les représentations ambiguës de Saint Jean-Baptiste par Caravage.

Pour terminer, Manon Raffard a cherché à tisser du lien entre ces croyances ancestrales, qui avaient développé cette analogie, – de l’encens et du sang, du chrétien et du païen, du sacré et du profane -, et des croyances se développant dans les cultures occidentales modernes et contemporaines, dans lesquelles pourtant le positivisme est très fort. Elle s’est en particulier concentrée sur une pratique développée sur les réseaux sociaux, qui est celle du vabbing : contraction de vagina et de dabbing (« tamponner »), cette technique consiste à utiliser les fluides vaginaux pour concevoir des parfums. Les fluides sont alors pensés comme ingrédients puissants pour créer un élixir de séduction à l’efficacité redoutable. L’intervenante a ainsi brillamment clôt sa communication sur la longévité de la croyance dans certains états de la matière.

*

Pour continuer de nourrir un flux déjà vif et nourrissant, Elise Tourte (Université de Strasbourg) a proposé une communication intitulée « Elles rêvent quand elles saignent : figures du sang menstruel chez quelques poétesses francophones contemporaines ». Professeure de Philosophie Générale et spécialiste des figures de la distance chez Henri Michaux, l’intervenante s’est en particulier concentrée sur les récits et les vertus du sang menstruel. Empruntant le titre de sa communication à l’œuvre de Nikki Tajiri, She dreams when she bleeds : Poems about periods (2019), Elise Tourte a souhaité réfléchir au sang menstruel comme motif poétique mais aussi comme expérience influant l’écriture poétique.

La spécialiste a ouvert sa communication sur une photographie de Marianne Rosenstiehl, Les Limaces, photo de l’exposition consacrée aux œuvres de la portraitiste, de novembre à décembre 2014. Le titre de l’œuvre a été choisi en référence à un emploi du sang féminin, notamment en Anjou au XIXe siècle, où le sang des règles était utilisé pour éradiquer les nuisibles dans les champs. Sur cette photographie, un groupe de femmes parcourt un champs, longs jupons soulevés laissant voir des jambes nues et ce sang invisible supposé se déverser dans la terre pour la préserver des limaces, figures auxquelles s’apparentent de fait ces femmes, dont la peau irradie sous la lumière du jour, penchées vers la terre et comme alourdies par une honte qui n’est pas la leur.

Intitulée The Curse (La malédiction), l’exposition avait en effet vocation à donner à voir un paradoxe : celui de l’invisibilité des règles dans les représentations visuelles, alors qu’il s’agit d’un « phénomène physiologique qui participe de la vie intime de la moitié du genre humain », écrit la photographe dans la présentation du projet de l’exposition. Ainsi, il s’agissait là de s’intéresser autant à ces traces si nettes d’un quotidien, qu’aux traces laissées par ces récits tenaces au fondement des civilisations qui, en plaçant le sang menstruel du côté de la honte et de l’impur, ont « façonn[é] [des] représentations sociales et intimes et les liens entre hommes et femmes ». Aussi l’exposition de Marianne Rosenstiehl avait-elle vocation à engager la réappropriation d’une malédiction, un récit du mal dire ou un mauvais récit des règles, parcours qu’a aussi souhaité engager Elise Tourte, en concentrant sa communication sur des poétesses qui créent de nouveaux récits sur les règles, sur le sang du féminin, par le féminin.

Pour ce faire, l’intervenante a d’abord cherché à reconstruire une bibliographie du sang féminin, pour réorienter la grille de lecture vers, non plus donc des récits du mal dire des règles, mais vers une bénédiction du sang menstruel. La professeure a alors sollicité un répertoire philosophique et poétique foisonnant. Camille Froidevaux-Metterie a été en ce sens une référence cyclique à même d’éclairer un rapport au corps féminin et au sang en tant que matière. Philosophe et professeure de sciences politiques, Camille Froidevaux-Metterie étudie en effet les mutations de la condition féminine par le prisme du corps. Ainsi d’abord, la philosophe revient-elle, dans Un corps à soi (2021), sur le décalage entre la banalité de l’expérience menstruelle et l’absence du motif dans la littérature, paradoxe qui trouve sa formulation pleine dans l’expression en catimini, qui dit justement l’expérience vécue en cachette, mais aussi d’abord, qui signifie en grec, « de chaque mois ». Le corps menstrué s’inscrirait donc dans la langue autant dans sa pleine présence calendaire que dans son invisibilité. Partant de la réécriture de la formule de Descartes par Nancy Huston, je saigne, donc je suis[3], la spécialiste a cherché à démontrer, sous la cotutelle des 2 autrices, française et franco-canadienne, la reconstruction à l’œuvre d’un discours hétéro-patriarcal par des poétesses d’expressions francophones, en particulier suisse, canadienne et québécoises. Ce choix de francophonies hors métropole m’a semblé tout de suite merveilleusement adapté pour interroger et remettre en perspective un rapport à une langue centralisée – français de la métropole, qui correspond à une langue francilienne. En effet, je me suis dit que ce rapport à une langue centralisée pourrait être compris ici comme métaphore pour dire une reconstruction par rapport à un discours officiel qui impose un récit depuis un centre, et qui serait alors le discours sur les règles imposé par une société phallocrate. Le temps de cette communication a donc été à mes yeux, de manière exemplaire, celui d’une réappropriation d’un langage mais aussi d’une langue sur les règles.

Attentive à son projet, qui se concentrait sur l’écriture poétique, Elise Tourte a référé entre autres au travail de la poétesse et artiste visuelle genevoise Carla Demierre et à son œuvre L’Ecole de la forêt (2023). Ce récit raconte l’histoire de 2 sœurs, Ariole et Bleuet, qui fuient une communauté religieuse dirigée par des hommes et se réfugient dans une cabane au cœur de la forêt. C’est dans cet espace, qui échappe à un regard sociétal homo-centré oppressant, que les 2 sœurs découvrent, en lisant des sources statistiques, qu’elles auront saigné 6 ans durant leur vie. Cette réalité du sang menstruel, inscrite dans sa banalité et sa longévité, fait ainsi paradoxalement irruption dans leur vie par l’intermédiaire d’un récit, ce qui ne fait que réaffirmer l’importance des textes pour fonder un rapport au corps menstrué. L’intervenante a associé à cette référence celles de la poétesse canadienne Nikki Tajiri et de la chercheuse en épistémocritique[4], Azélie Fayolle. La 1ère autrice, – au fondement même, par le réemploi de ses mots, de la communication d’Elise Tourte -, propose dans son recueil de poèmes un nouveau récit des règles, qui deviennent sous sa plume un motif onirique, précieux, mystérieux, qui n’a plus le sens horrifique qu’il avait dans la littérature masculine, et qui reconquièrent alors un sens nouveau. Dans le même projet, Azélie Fayolle part du female gaze théorisé par la critique de cinéma américaine Laura Mulvey[5] pour défendre la nécessité d’un feminist gaze[6] et ainsi se réapproprier l’horreur du sang menstruel pour proposer un autre discours sur le corps menstrué. C’est aussi dans cette perspective que s’exprime en 2016 Lori Saint-Martin, essayiste québécoise et spécialiste des études féministes en littérature, qui dit le long cheminement nécessaire vers la parité, qui doit passer par cette prise de conscience de ce prodigieux non-dit, fruit d’une parole masculine qui amuït et draine la voix et le corps menstrué.es[7]. De l’horreur du sang féminin prédéfinie dans son univocité par un regard masculin, il s’agit alors de montrer un regard féminin sur le motif, qui n’en écrase pas les variations de couleurs, – du rouge sombre au blanc cotonneux, du sang naissant au sang des dernières règles avant la ménopause -, de textures et de sens, riche nuancier dont témoigne aussi l’œuvre de la poétesse québécoise Marie-Hélène Voyer, Mouron des champs (2022).

Pour terminer, confiante dans la tutelle de Camille Froidevaux-Metterie qui défend la vertu ontologique des règles, et se plaçant aussi dans le sillage de Carole Bijou et de son recueil Ventres (2022), l’intervenante a défendu la relation entre l’écriture et le sang, qui fait qu’on n’écrit pas de la même manière quand on est menstrué.e ; l’écriture féminine serait très consciente de cette vulnérabilité liée à un état du corps et irait justement la révéler. De l’importance alors de reconnaître le corps comme médiation nécessaire de l’écriture, approche prenant il me semble le contrepied d’une tradition masculine bien entérinée qui consiste à l’inverse à faire de l’écriture une expérience d’enthousiasme prophétique, donc précisément, un hors-champ du corps. + spécifiquement encore, dans Le Labyrinthe des jours (2021), réécriture contemporaine et féministe du mythe d’Ariane et de Thésée, Mélanie Leblanc définit les règles comme l’expérience d’un cycle de fin et de recommencement et reconnaît ainsi aux menstrues une vertu euristique, elles qui apprennent à perdre, en imposant chaque mois au corps menstrué un petit deuil, mais qui laisse place à un autre possible. Ce regard posé sur le cycle a conduit Elise Tourte à étroitement relier les règles à la poésie, marquée comme celles-ci par une conscience rythmique forte. Aussi les règles ont-elles pu apparaître comme favorisant, par essence, l’écriture poétique.

Marianne Rosenstiehl, Les Limaces

[1] Maël Baussand apprendra à la salle, lors d’une question posée à la fin du premier panel, qu’une théorie médicale aristotélicienne considérait le lait maternel comme le résultat de la coction du sang menstruel et du sperme

[2] « Cruauté », du latin cruor, « sang répandu »

[3] Nancy Huston, « La Féminité au bout des doigts » (Sorcières, 1977)

[4] Epistémocritique : étude des savoirs non-littéraires présents à l’intérieur de la littérature. Approche qui part du présupposé que la littérature et les sciences ne sont pas des disciplines étrangères l’une à l’autre. Le.la spécialiste en épistémocritique pose la question des usages que fait l’écrivain.e de ce qui relève des savoirs et qu’il.elle convoque dans ses œuvres

[5] Laura Mulvey défend en effet en 1975 la thèse selon laquelle le cinéma épouse le regard de l’homme réifiant la femme

[6] Azélie Fayolle, Des femmes et du style : Pour un feminist gaze (2023)

[7] « Un roman sur l’état de sa prostate et de ses érections (voir l’œuvre de Philip Roth) est universel ; un roman sur ses ovaires ou ses menstruations n’intéresse personne » (Lori Saint-Martin, « Le Deuil, le combat : du manspreading littéraire à la parité culturelle » (2016)

Crédit bandeau : Natacha Czornyj-Béhal, livret d’une exposition fictive au Musée des Beaux-Arts de Dijon, pour un travail d’arts plastiques dans le cadre de mon 2e master, « Médiation culturelle & enseignement »