Compte-rendu de l’exposition « Héroïnes romantiques » (Musée de la vie romantique, du 6 avril au 4 septembre 2022)

1ère de couverture du catalogue d’exposition

L’exposition « Héroïnes romantiques » des printemps-été 2022, entre les murs étroits et baignés d’une atmosphère feutrée du Musée de la vie romantique, interrogeait les représentations des femmes au XIXe siècle, et en particulier, s’attachait à mon avis à démontrer dans quelle mesure ces figurations relèvent d’un regard complexe et oppressant sur les femmes : autant historicisé que convoitant l’atemporalité, au risque assumé, et même revendiqué, d’enfermer les femmes dans une enveloppe de glace, aussi sublimante que contraignante. Pour y parvenir, le parcours des visiteuses et visiteurs s’organisait en 3 étapes, permettant d’abord de percevoir les spécificités des héroïnes romantiques, puis donnant à explorer les féminités présumées hors-norme au XIXe siècle et enfin, en donnant à voir les représentations féminines dans la fiction et leur réinterprétation par les arts vivants.

*

Dans un premier temps étaient donc envisagées les héroïnes, relevant d’époques antérieures comme du XIXe siècle, mais, dans le cas des premières, dont le romantisme s’est emparé pour y voir des singularités qui lui sont propres, jusqu’à proposer des relectures de ces figures qui marqueront durablement les subjectivités. Ainsi de Sapho, Héloïse, Jeanne d’Arc, la reine d’Ecosse et reine de France Marie Stuart, mais aussi des héroïnes shakespeariennes telles l’héroïne Ophélie d’Hamlet ou Atala de Chateaubriand. Les héroïnes de ces auteurs mais également celles de Victor Hugo, George Sand, Sophie Cottin, inspirent à leur tour des peintres romantiques comme Eugène Delacroix, Anne-Louis Girodet, Théodore Chassériau, Antoine-Jean Gros et Léopold Burthe.

Dès cette première étape du parcours, une question se pose rapidement, qui est celle des modalités de l’accomplissement de l’héroïsme féminin dans un siècle nourri au berceau par le code civil napoléonien (1804), socle d’un patriarcat humiliant explicitement la condition féminine, différemment envisagée au siècle précédent. Ces personnages historiques mythifiés et ces figures d’emblée fictives sont en effet représentées le plus souvent le teint diaphane, enveloppées d’un drapé clair et léger, qui sanctifie leur vulnérabilité. Près de tomber, ou gisant déjà agonisantes sur le sol, ces figures féminines, qui ne survivent presque jamais aux héros, sont représentées dans une attitude de renoncement sous le poids d’une destinée écrasant leurs désirs individuels. Objets d’un regard masculin, elles sont souvent célébrées pour des qualités présumées féminines telles que la grâce, la fragilité, la sensibilité et le dévouement. Ainsi, l’héroïsme féminin tel qu’il est conçu par l’imaginaire romantique est surtout pensé pour s’illustrer dans la passion amoureuse et ne s’accomplir que dans le sacrifice en condamnant ses représentantes à l’exil ou à la mort.

Antoine-Jean Gros, Sapho à Leucate (1801, huile sur toile, 118 x 95 cm, Bayeux, musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, Inv. P0023)

Dans une désignation qui aura une fortune remarquable, Goethe, dans son second Faust (1832), nomme « éternel féminin » (Ewig-Weibliche) ce processus de sublimation où la femme apparaît comme le prétexte vers une transcendance qui la dépasse. C’est sans doute pourquoi très souvent cet idéal féminin se cristallise autour d’une femme morte, définitivement hors de portée et destinée à s’immortaliser dans une forme marmoréenne (Alain Vaillant, article « Idéal féminin » du catalogue de l’exposition), canon dont témoigne la phrase terrible d’Edgar Allan Poe : « la mort d’une belle femme est incontestablement le plus poétique sujet du monde » (1856). L’héroïne féminine devient de cette façon le joyau sobre d’un souvenir qui fige ses traits dans un immobilisme qui l’élève et la sanctifie autant qu’il l’érotise et l’objectifie. Ainsi Antoine-Jean Gros, dans sa Sapho à Leucate (1801), représente la poétesse sur le rocher de Leucate au moment où elle va se précipiter dans la mer par amour pour Phaon, un batelier de Mytilène. Représenter la jeune femme dans l’accomplissement de ce suicide amoureux, – d’ailleurs, légende hétérosexuelle reconstruite, tandis que la poétesse est par ailleurs connue pour son lesbianisme -, démontre l’appropriation et la mythification par les romantiques de cette figure féminine, dont on ne sait pas vraiment si elle va tomber ou s’élever vers le ciel.

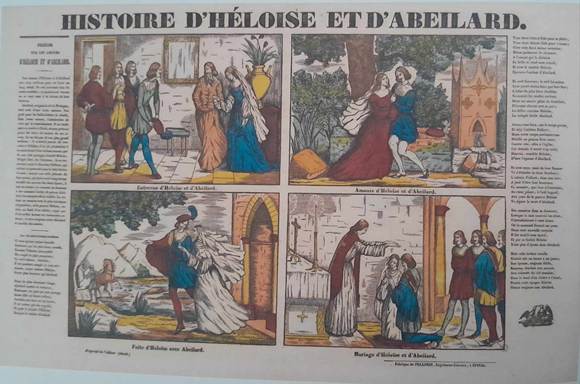

La complexité des émotions romantiques est par ailleurs représentée par Jean Gigoux qui, dans La Mort de Cléopâtre (1851), figure la pharaon, empoisonnée agonisante, dans une posture hésitant entre souffrance et plaisir, et exprimant par ce moyen la sensualité qu’un regard de l’époque associe à l’Orient. La Mort d’Antigone (2e quart du XIXe siècle) de Victorine Genève-Rumilly met aussi l’accent sur l’intensité dramatique du geste et le goût romantique pour les héroïnes sacrifiées et condamnées par l’ordre moral et social établi. C’est également dans ce sens que vont les figurations d’Héloïse et de sa relation à son précepteur Abélard, dont l’histoire est popularisée au XIXe siècle par l’imagerie populaire d’Epinal, de ces histoires en vignettes perçues comme annonciatrices de la bande dessinée, et qui a inspiré avant cela à J.-J. Rousseau sa Julie ou la Nouvelle Héloïse (1783). Le renoncement sublimé à la passion amoureuse, qui permet de ne pas contredire un ordre moral écrasant, révèle donc le goût pour le motif du sacrifice associé à une héroïne, que ce sacrifice ennoblirait. Ainsi, ces figures féminines mythologiques et historiques, que les romantiques mythifient volontiers en les transformant en saintes ou en martyres, apparaissent comme des modèles esthétiques et éthiques et alimentent l’imaginaire érotique masculin du premier XIXe siècle.

Imprimerie Pellerin, Histoire d’Héloïse et d’Abeilard (sans date, années 1830, gravure sur bois coloriée, 41,7 x 64,7 cm, Marseille, musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Inv. 1953.41.250)

Enfin, le cas des représentations de Jeanne d’Arc, – même si ces dernières figuraient elles aussi dans la première salle -, sont, à mon avis, à penser à part. L’exposition se concentrait en particulier sur la réception et l’appropriation de la figure johannique par Marie d’Orléans, qui sera même confondue avec son modèle par la postérité. Si certains peintres ont pu mettre l’accent sur la force guerrière de l’héroïne nationale, – que l’opinion commune du siècle considère comme une qualité masculine -, Marie d’Orléans goûte davantage cette figure pour sa piété et sa capacité d’empathie, qualité que la doxa morale juge au contraire proprement féminine. Ainsi, la sculptrice représente en 1834 une Jeanne d’Arc pleurant à la vue d’un Anglais blessé, illustrant là un passage de la Chronique médiévale dite de la Pucelle disant que « considérant la grande destruction d’Angloys se prist a plourer la pucelle » (Anne Dion-Tenenbaum, article « Marie d’Orléans » du catalogue).

Il est intéressant par ailleurs de noter au sujet de Jeanne d’Arc que la figure a inspiré des représentations très diverses, qui démontrent à mon avis à quel point l’héroïsme guerrier décliné au féminin interroge et inquiète. Une année, j’avais ainsi choisi, dans le cadre d’un objet d’étude consacré au personnage de roman, de réfléchir avec mes classes aux représentations de Jeanne d’Arc sous l’Ancien Régime et au XIXe siècle. Mes élèves et moi-même étions arrivé.es à la conclusion que l’héroïsme épique du personnage n’avait pu dans notre corpus être décliné qu’au masculin, avec des caractères physiques et moraux que l’imaginaire du temps associait étroitement à l’homme, seule condition qui permettrait d’accueillir le geste héroïque épique de Jeanne – comme si l’héroïsme féminin ne pouvait, par définition, être guerrier, sauf dans le cas où Jeanne s’apparenterait à un homme ou sauf à considérer que le dieu des chrétiens est celui par la force duquel le bras de Jeanne s’arme et se lève sur l’ennemi.

*

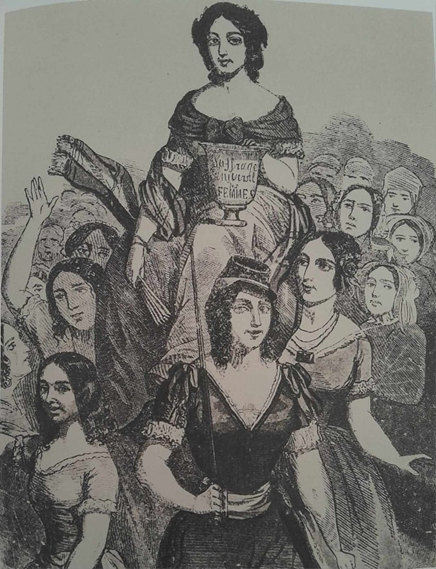

En prolongement accru de cette réflexion, la deuxième salle interrogeait la pluralité des modèles héroïques féminins et ce que le siècle considérait comme des outrepassements des limites du sexe. En opposition à la vision fantasmée de la femme diaphane, d’autres figures célèbres incarnent en effet un rapport solidaire avec la marge, la folie et la violence, à une époque où cette dernière est considérée comme inconciliable avec une présumée nature féminine. Eugène Delacroix s’intéresse par exemple à Médée, qui, répudiée par son époux Jason, se venge en tuant leurs enfants. C’est aussi le cas de Goethe qui, dans son Faust de 1808 met en scène Marguerite, une femme accusée d’infanticide. Autre figure célèbre de l’époque représentée dans les arts et qui témoigne d’une interrogation sur ce qui seraient ces limites du féminin, Béatrice Cenci, aristocrate romaine du XVIe siècle qui tua son père abusif, et que Luigi Calamatta figure le visage doux, parcouru de traits enfantins. Le XIXe siècle s’empare aussi de la figure de Charlotte Corday, qui assassine Marat, député jacobin, et le surnom qui lui est donné par Lamartine d’ ange de l’assassinat porte en lui-même la division des contemporains sur la question de la violence féminine. En effet ces femmes, bien que lues comme des figures de résistance, chacune à leur manière, sont parallèlement accusées pour cette raison de sortir de leur sexe, d’incarner une sorte d’outre féminin. Voilà qui explique peut-être que le XIXe siècle, période habitée par l’héritage de la Révolution, – point historique culminant certes mais qui ne donnait pas pour autant voix aux femmes -, soit notamment marqué par l’effacement des pionnières du féminisme de l’espace public, telles Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, qui ne font pas l’objet de représentations connues en peinture. Ce silence peut être interprété comme un des plus sûrs témoignages du refus d’une certaine doxa de leur reconnaître leur part d’héroïsme guerrier.

Jeanne Deroin portée en triomphe, tenant un calice portant l’inscription « Suffrage universel des femmes » (1848, lithographie sur papier, Paris, Bibliothèque Marguerite Durand)

Pour essayer de comprendre ce regard, sans pour autant l’accepter, l’historienne Michelle Perrot rappelle dans son article du catalogue sur « Le code civil » que ce texte est « un monument du patriarcat où la domination masculine s’affirme sans fard. Dans la famille placée sous l’autorité de son chef, la femme n’a aucun droit, sinon celui d’être protégée. « L’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège », dit Portalis. Les rédacteurs du code sont ainsi pénétrés d’une tranquille misogynie que partage au plus haut point leur maître. « Moi, je compte les femmes pour rien », dit Bonaparte ; à ses yeux, « la faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées » les rendent inaptes à toute action publique, voire à toute responsabilité familiale. Il leur faut un chef » ». Ces figures de la violence féminine apparaissent par conséquent hors-norme dans un contexte qui a pleinement assimilé le regard misogyne napoléonien. Le début du siècle se distingue ainsi par un backlash postrévolutionnaire de grande ampleur, dont la reconfiguration patriarcale des droits établie par le code civil est une preuve peu discutable. Ce terme, popularisé par l’essai de Susan Faludi, Backlash, la guerre froide contre les femmes (1991), désigne une réaction conservatrice à la suite d’un changement social et politique progressiste. Cette misogynie à l’œuvre prend des formes très diverses, comme chez Rimbaud qui, dans « Les sœurs de charité », condamne la femme mais, non en raison d’un statut présumé inférieur mais à cause de son « infini servage », qui l’empêche de « vi[vre] pour elle et par elle », « sorte de misogynie paradoxalement féministe, où la principale accusée est la religion catholique, enfermant sournoisement la femme (et seulement elle) dans le cercle étroit de sa morale répressive » (Alain Vaillant, article « Misogynie » du catalogue). Plus récemment, il me semble aussi que gagnerait à être interrogée la traduction canonique du titre de Virgina Woolf, Une chambre à soi, que Marie Darrieussecq a retraduit en Un lieu à soi (2016). Cette nouvelle traduction peut en effet être interprétée comme un geste militant de rétablissement du texte original visant précisément, justement dans l’esprit de Virginia Woolf, à ne pas cantonner la femme à l’espace privé et domestique de la chambre.

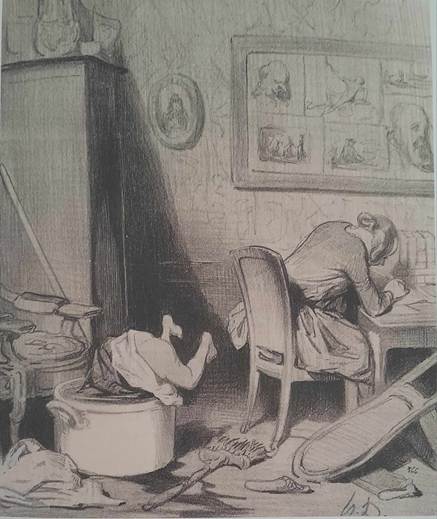

Honoré Daumier, « La mère est dans le feu de la composition, l’enfant est dans l’eau de la baignoire ! » (série « Les bas-bleus », Le Charivari, 26 février 1844)

Enfin, la question de la résistance féminine par la force divise aussi les femmes, avec l’exemple connu de George Sand qui, bien que jugeant la république proclamée en 1870 assez tiède, condamne la Commune, qu’elle juge inopportune et trop violente, dans une évolution démocratique qu’elle souhaite pacifique et non « terroriste », selon le mot de l’autrice. Cette dernière prend par là même ses distances avec la grande figure féminine associée à la Commune, Louise Michel, qui pourrait peut-être être lue aujourd’hui comme un exemple de prise de conscience, – sans qu’elle soit alors verbalisée en ces termes -, de la légitimité des luttes intersectionnelles.

*

Pour terminer, les dernières salles s’intéressaient aux héroïnes de fiction pour démontrer l’importance des genres romanesque et dramatique dans la diffusion des modèles héroïques féminins. Aussi, pour le roman, les figures d’Atala, Esmeralda, Corinne, Mathilde (héroïnes de Sophie Cottin), Lélia (héroïne de George Sand), Velléda (héroïne de l’épopée en prose de Chateaubriand, Les Martyrs, 1809), sont représentées en peinture par Anne-Louis Girodet et Léon Cogniet, ou en sculpture par Hippolyte Maindron, comme l’Ophélie de Shakespeare est entre autres représentée par Léopold Burthe (Ophelia, 1852, tableau de l’affiche de l’exposition). Ces héroïnes de fiction inspirent car elles expriment un impossible : celui de la conciliation entre ordre social établi et liberté pour les femmes de vivre leurs passions.

Le théâtre et l’opéra, qui attirent un public nombreux, offrent aussi un espace de diffusion aux héroïnes romantiques. Ces dernières sont incarnées par des interprètes qui deviennent elles-mêmes des modèles et contribuent à la renommée des héroïnes dont elles revêtent le rôle : ainsi de la comédienne irlandaise Harriet Smithson, qui nourrit le renom des héroïnes shakespeariennes, jusqu’à inspirer à Hector Berlioz (qui deviendra son époux) sa Symphonie fantastique et la ballade La Mort d’Ophélie. C’est aussi le cas de Mademoiselle Rachel et Maria Malibran, qui incarnent respectivement Phèdre et Desdémone dans l’Othello (1831) de Gioachino Rossini.

Le ballet constitue de même un réservoir fabuleux d’héroïnes. Ainsi par exemple le personnage de la Sylphide, inspiré de légendes celtes et germaniques, apparaît dans le monde de la danse et trouve une incarnation pérenne sous les traits de Marie Taglioni. Esprit féminin ailé léger et gracieux figuré par une ballerine en tutu blanc chaussée de pointes, la Sylphide figure de manière exemplaire l’idéal romantique d’une femme immatérielle, aspect proprement caractéristique de la beauté féminine telle qu’elle est conçue par le siècle – ce que démontre aussi, dans la langue, le fait que les écrivains de cette époque utilisent souvent le terme sylphide pour décrire les femmes qu’ils jugent d’une grande beauté.

Eugène Lejeune, Les Trois Grâces, Marie Taglioni, Fanny Essler et Carlotta Grisi (1844, lithographie coloriée sur papier, 45,5 x 37 cm, Paris, musée Carnavalet – Histoire de Paris, Inv. G38958)

Toutes ces actrices et danseuses prennent par conséquent une place essentielle dans l’imaginaire artistique et le quotidien des individus. Se développe en particulier sous la monarchie de Juillet une immense production de statuettes en bronze ou en plâtre destinées à orner cheminées et guéridons et dans cette production, les représentations des actrices et danseuses aimées du public occupent une place de choix. Jean Auguste Barre immortalise ainsi Marie Taglioni en tant que Sylphide accomplissant la pointe, comme Fanny Essler, dans Le Diable boiteux, exécutant la cachucha, une danse espagnole qui connaît alors un grand succès public. Par ces objets intégrés à la vie quotidienne, ces figures féminines, aux corps tout de vapeur qui ondule, imprègnent les subjectivités et définissent un horizon d’attente esthétique et éthique d’une lumineuse et douloureuse longévité, et montrent la nécessité de proposer d’autres récits.

Crédits bandeau : photo de l’exposition, par le photographe Fabrice Gaboriau