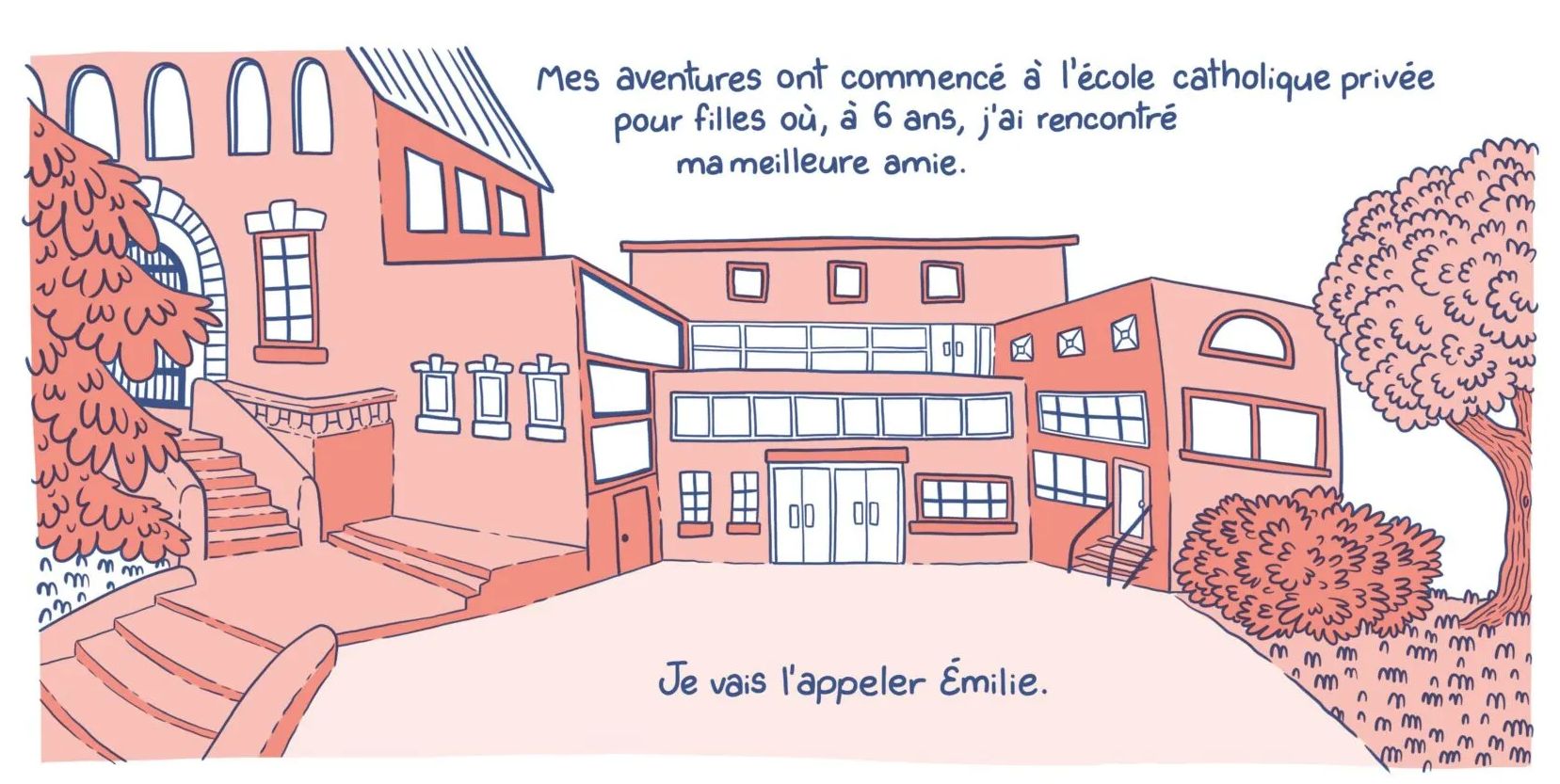

La bande dessinée de Marion Fayolle est quasi intégralement publiée par les éditions Magnani (des pages ont pu paraître ailleurs, notamment dans Nyctalope, fanzine étudiant dont elle était membre). L’an dernier l’éditeur a publié un petit livre d’entretien avec Tony Côme : Fond perdu. Petit format, beaucoup de densité dans le propos et une forme qui m’a parfois énervée (pas de questions mais un dialogue formulé avec des interpellations de l’intervieweur, bon). Il reste que Fayolle étant une autrice vraiment intrigante et quelqu’un qui a une vraie réflexion sur son travail, même si c’est en rebond, c’était une lecture tout à fait intéressante. Pas mal de pages pourraient être retenues, mais je m’arrête sur celle-ci :

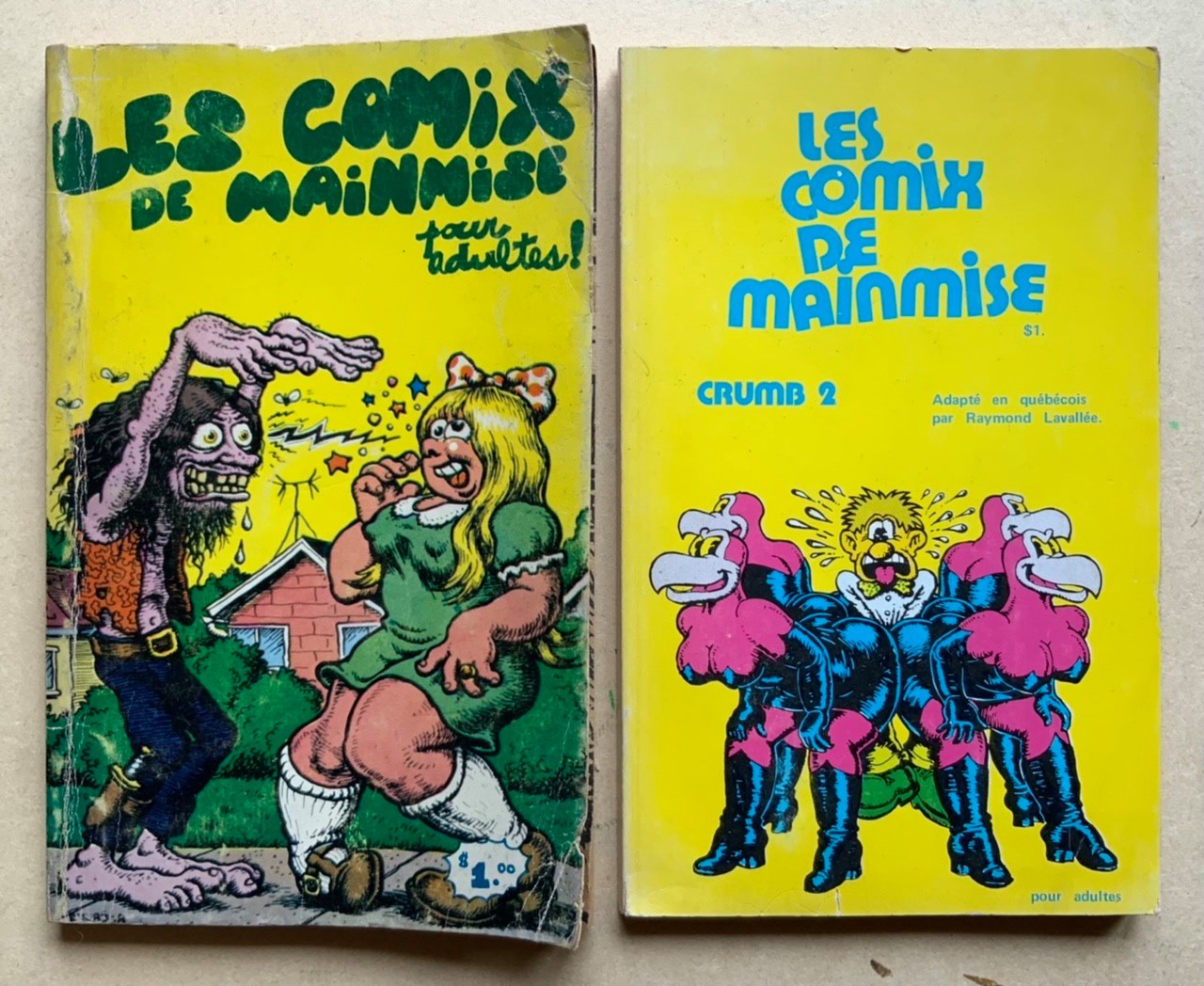

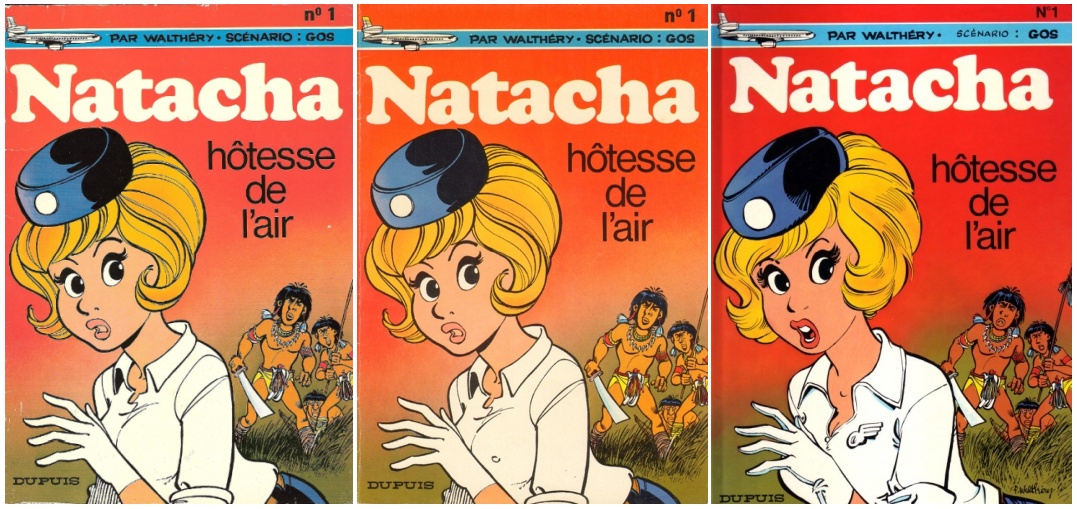

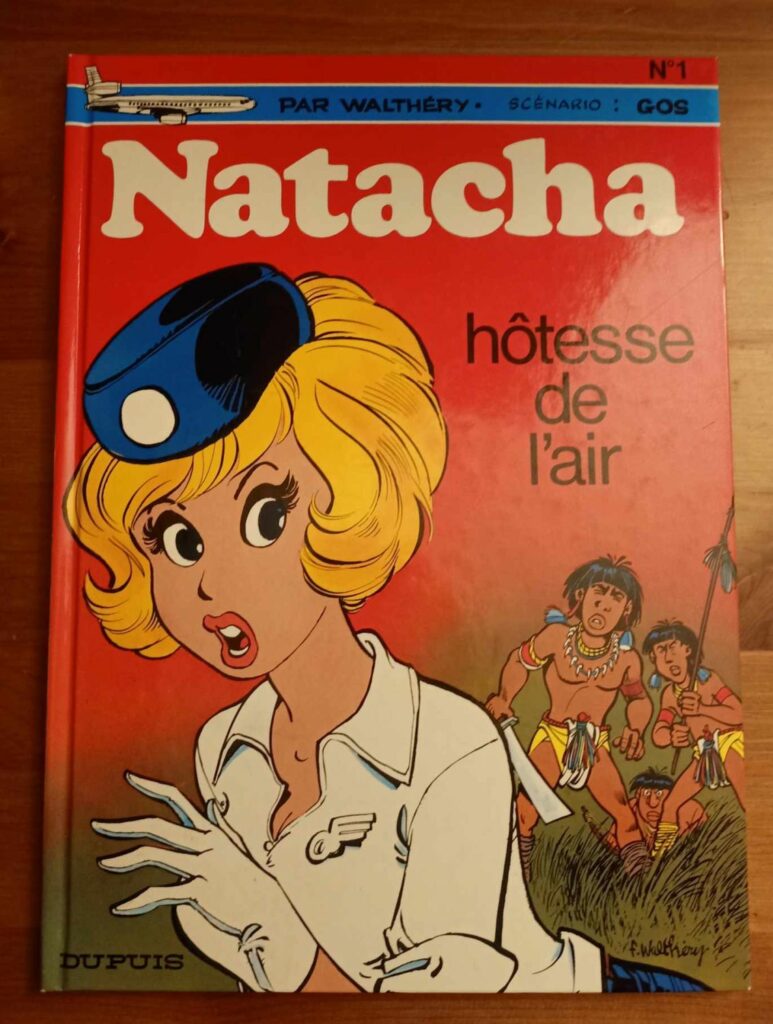

Cette tension entre le résultat final imprimé qui serait l’œuvre véritable et les originaux, qui ne serait que des traces, est une semi-banalité, elle était par exemple extrêmement bien expliquée dans L’Art selon madame Goldgruber de Mahler (qui reste un de mes livres théoriques favoris). Dans une difficulté économique forte pour les auteurs, l’artification des originaux est cependant une vraie source financière, et la prise en compte de cet élément de la chaîne (qui disparaît de plus en plus avec la création numérique) est cependant intéressante, mais on vit aujourd’hui un peu l’excès inverse de l’époque où les imprimeurs jetaient les originaux, où qu’ils servaient de coloriages à des enfants (une anecdote qu’on m’a raconté sur un auteur québécois, je crois, j’ai oublié lequel, zut). Je me souviens d’auteurs créant de « faux originaux » pour les expositions faute d’originaux sur papier, puisque le public veut des originaux, ce qui pose quand même des questions sur le sens de tout ça.

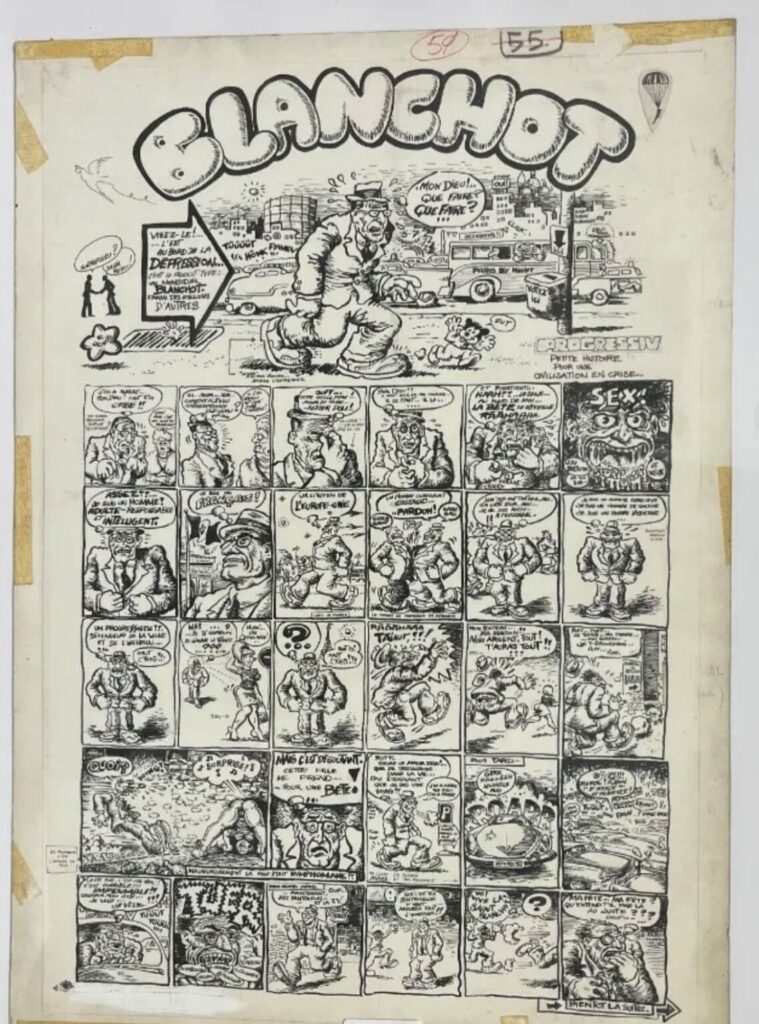

Cela m’a particulièrement frappé quand j’étais en poste à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, en charge des bibliothèques, la conservatrice jugeait important de rappeler toujours l’imprimé et le processus industriel – ce que je rejoignais – mais je voyais bien combien pour la majorité des financeurs comme des fans des raretés imprimés avaient un intérêt bien moindre qu’un original. Sans aller contre l’original absolument, c’est une incompréhension qui m’a toujours frappé, exposer la bande dessinée doit se faire en exposant les magazines, les impressions d’origines, mais aussi les films plastiques, les bleus de colorisation, pourquoi pas des éléments de gravures de planches, etc. De la même manière, il serait pertinent de réussir à conserver la BD numérique native avec ses différents supports, les calques Photoshop par exemple ou les différents fichiers natifs de sites portant la bande dessinée en ligne (je pense aux Autres gens, à Professeur Cyclope, qui sont perdus a priori).

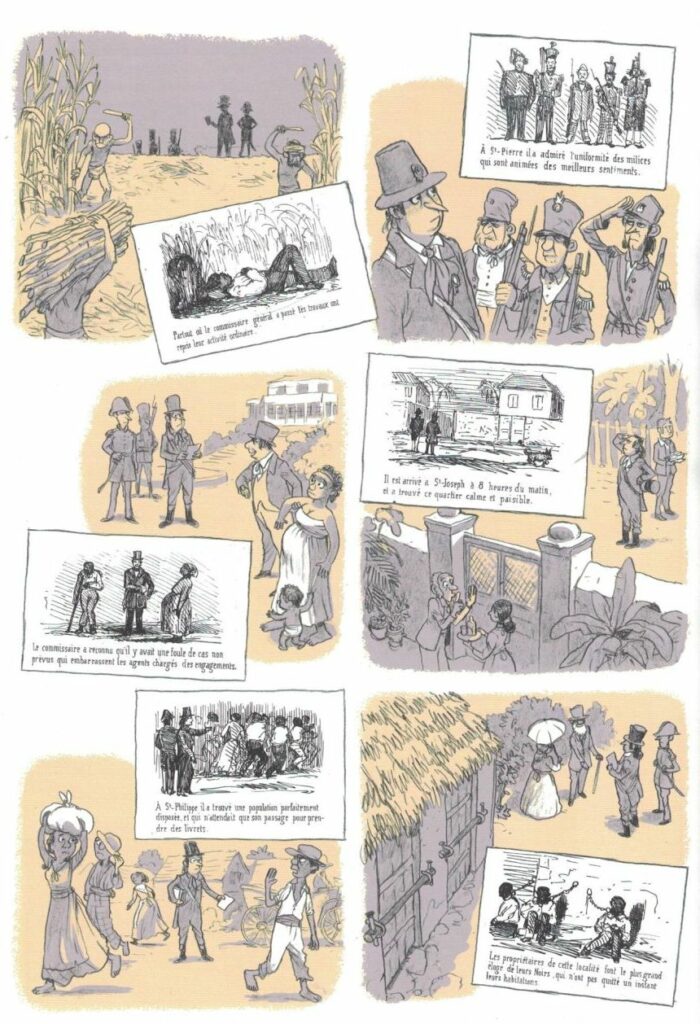

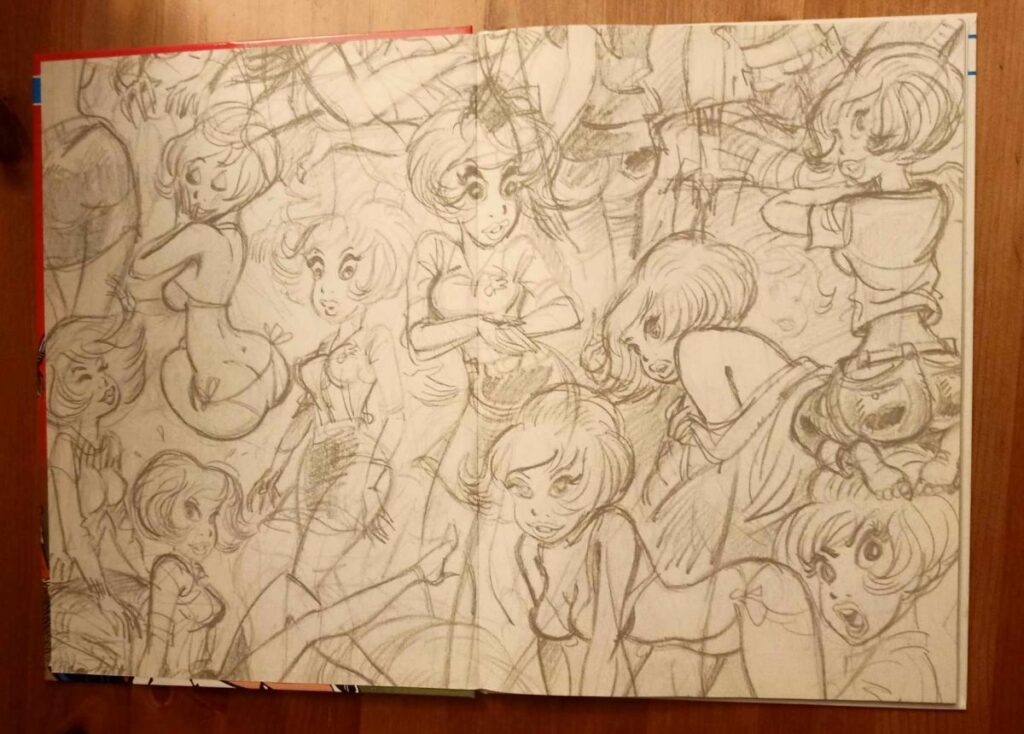

Fayolle a un discours assez clair « l’original c’est le livre », et elle a raison. Ou à tout le moins c’est l’aboutissement, qui a de multiples strates. Paradoxalement le descriptif de son travail donne très envie de l’exposer : ces rhodoïd, des grains, parfois ces coulures et ces documents peu compréhensibles en exposition sont des objets plastiques très curieux, mais dans un ensemble. Dans le même esprit je lisais il y a peu un message de Benoît Peeters vantant sur Facebook le PAFF, le musée de la bande dessinée de Pordenone, en expliquant notamment ceci :

« la collection permanente est très intéressante aussi, avec des partis pris muséographiques inédits et réellement interactifs. L’accent est mis constamment sur le dialogue avec les imprimés.

Les planches originales ne se découvrent que dans un second temps, comme autant de surprises. »

Il ne s’agit donc pas de supprimer l’original, mais de bien lier le tout, de rappeler d’où viennent les choses, et cette différence aussi, intrinsèques, entre le marché de l’art unique et la bande dessinée qui est d’abord un art de la reproduction. Il y a eu de vraies propositions sur l’exposition, et il est agréable de voir des originaux et pas juste des reproductions géantes de cases comme les premières expositions qui cherchait le gigantisme de l’art admis, mais il semble essentiel d’assumer la réalité de la bande dessinée et pas juste d’exposer de grandes planches magistrales qui seraient impressionnantes, finalement en courant de manière complexée derrière les musées de peinture.

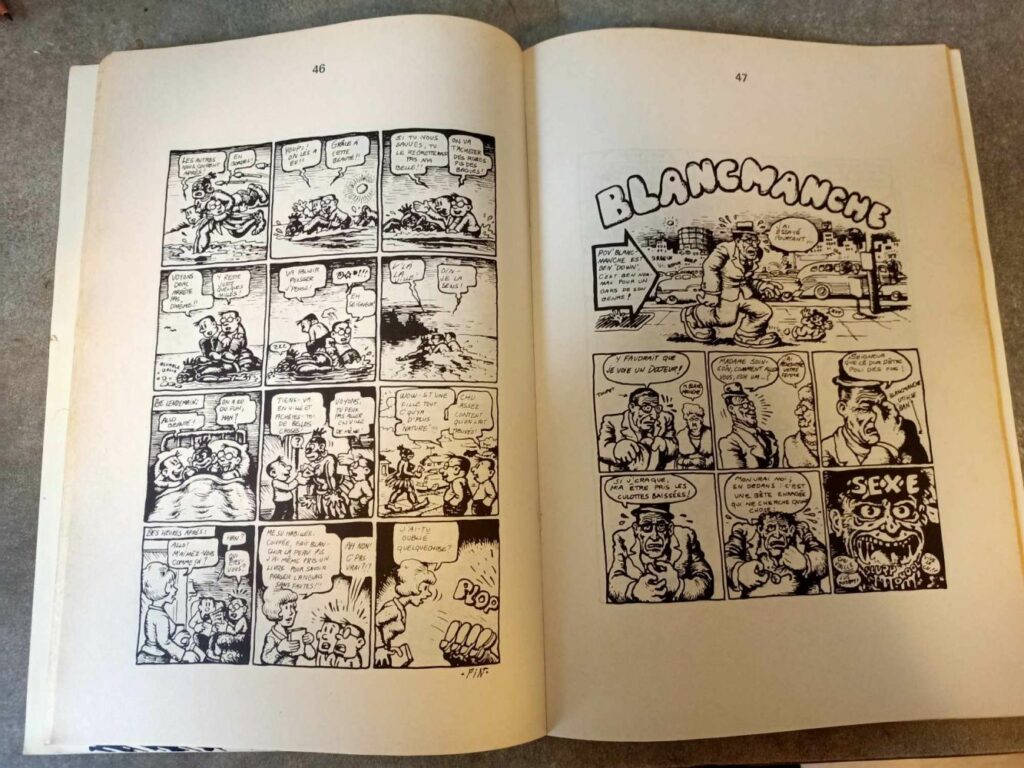

La Musée de la bande dessinée de la CIBDI a justement acquis récemment des bleus de coloristation d’Évelyne Tranlé, complémentaires des planches déjà possédées, c’est intéressant – même s’il s’agit encore d’œuvres uniques et signées. Cela montre en tous cas cette démultiplication de ce que peut être l’original et rappelle que le choix de ce qui est précieux revient beaucoup à celles et ceux qui conserveront, feront la médiation, l’histoire…

Occasion de rebondir d’ailleurs sur la couleur, avec la conclusion de l’extrait ci-dessus du livre d’entretien de Fayolle. Elle évoque la différence entre les originaux et la reproduction – l’original pour elle – par la superposition de ses divers supports, mais aussi le grain qui disparaît, etc. Elle m’évoque des entretiens d’auteurs ou des textes de commentateurs face à des originaux se plaignant de reproductions qui n’ont rien à voir avec les originaux et les gâchent. Mais la réalité est que l’impression n’a pas à avoir la couleur de l’original, de la même manière que le RVB des couleurs sur écrans n’est pas reproductible à l’identique en CMJN (les couleurs d’imprimeries, sans exception du type pantones ou sérigraphies). Tout le travail des photograveurs (qui se perd) était bien de réussir à trouver l’équilibre de cette balance de couleur avec le degré de perte qui fait que c’est acceptable. D’autres réussissaient à anticiper cela justement dans les originaux papiers. Si l’original est le livre, il faut admettre qu’il soit juste naturellement différent. Bon il ne faut pas faire n’importe quoi non plus, et n’avoir rien à faire de la reproduction, mais il y a sans doute une certaine souplesse entre faire n’importe quoi et chercher l’absolue reproduction de quelque chose qui n’a pas à être identique.

Le mieux reste d’avoir en tête à la création que le résultat sera forcément différent, et d’admettre que c’est là que sera l’œuvre, certains créateurs ont la formation et la compétence pour l’anticiper, mais tous devraient a minima être à un moment averti que dans le naturel de cet art de la reproduction, la trahison et l’abandon fait partie du processus.