En 2021, Thierry Groensteen a publié dans la collection bouquin Le Bouquin de la bande dessinée. Ce dictionnaire encyclopédique reprenait les articles parus sur neuvième art, la revue en ligne de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, qu’il dirigeait. Pour sortir l’ouvrage, il a commandé un certain nombre d’articles inédits (je dirais un tiers du total), dont un sur les bibliothèques, et donc sur l’émergence de la bande dessinée dans les bibliothèques, que j’ai eu le plaisir d’écrire. La partie pré-Bouquin est toujours en ligne, avec des articles parfois un peu actualisés (mais très peu le sont).

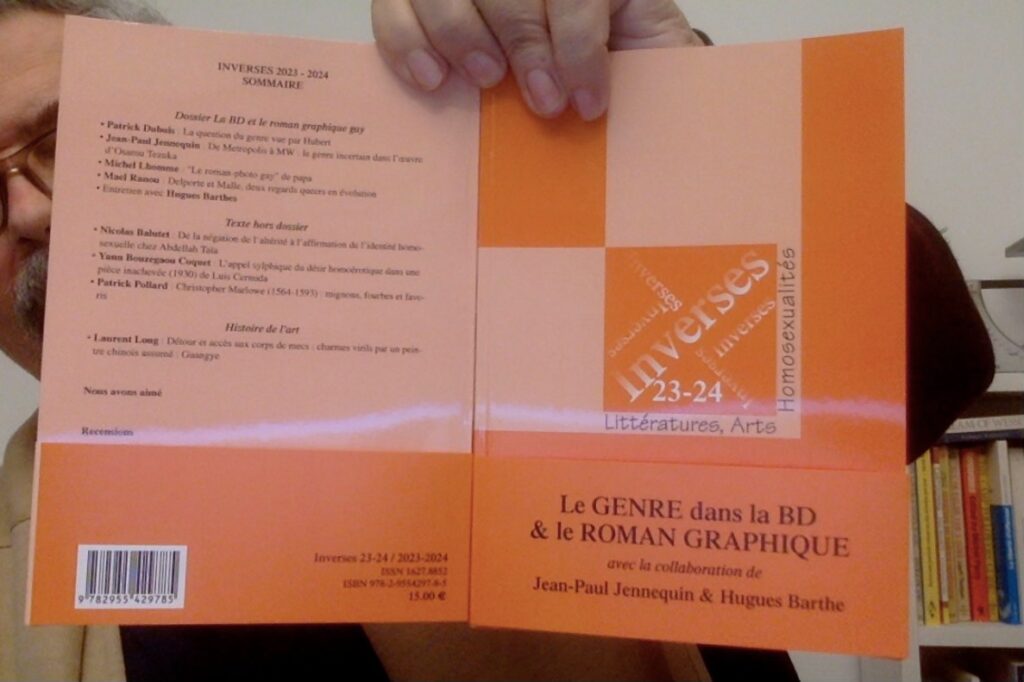

Groensteen a quitté la direction de neuvième art la même année, Irène le Roy Ladurie et Sylvain Lesage ont repris le projet, et j’y contribue ponctuellement (avec notamment ce dossier Julie Doucet), même si ça commence à faire trop longtemps ! Il avait été envisagé à l’époque de développer le dictionnaire : mises à jour, nouveaux articles (comme dans tout choix, il y avait des manques évidents dans le Bouquin), publication d’une partie des textes inédits publiés dans le Bouquin. Et de fait, ces textes n’avaient pas été soumis à droits de Robert Laffont (éditeur du livre) : pour l’article que j’ai écrit, c’est avec la CIBDI que j’ai signé une note de droit d’auteur, et aucun document de cession. J’ai donc rapidement donné mon accord pour que mon texte rejoigne l’édition en ligne, mais finalement la publication n’a pas eu lieu et le dictionnaire va plutôt rester figé dans son existant, neuvième art développant d’autres projets.

Mais puisque les droits m’appartiennent et que je suis toujours pour la plus large diffusion des travaux, voici donc cet article, rédigé en 2020, avec quelques images en plus (mais pas le dessin de Trondheim, puisque chaque article du Bouquin était illustré d’un cabochon de l’auteur de Lapinot, ce qui était quand même chouette, rien que ça justifie l’achat).

BIBLIOTHÈQUES

Lorsque, en 1956, Alain Resnais tourna Toute la mémoire du monde, documentaire sur la Bibliothèque Nationale de France, il souhaita débuter le court-métrage par un plan survolant de vieux illustrés. Une anecdote fameuse rapporte que, face à des bibliothécaires ignorant où pouvaient se trouver ces titres dans leurs collections, ni même s’ils les conservaient, le cinéaste bédéphile s’était résolu à ramener ses propres exemplaires pour les filmer dans la prestigieuse enceinte. Cette mésaventure résume assez bien le début de relation difficile entre les bibliothèques et la bande dessinée, longtemps rapportée à un mauvais genre réservé, dans le meilleur des cas, à la distraction où aux enfants.

On manque d’études et de données réelles sur les bandes dessinées dans les bibliothèques en Europe, la distinction de ce fonds d’avec les autres ouvrages ne devenant générale que dans les années quatre-vingt. De l’époque des suppléments illustrés, on garde très peu de traces, ceux-ci étant rarement conservés, contrairement au titre « noble » composé du journal principal. Après-guerre, on trouve encore très peu d’albums ou d’abonnements à des magazines, la présence ponctuelle dans telle ou telle bibliothèque est alors le fruit de hasards heureux. Il faudra attendre le début de la bédéphilie et le développement d’une offre d’albums plus conséquente, avec des succès reconnus par la presse et les élites culturelles, pour que les bibliothèques s’ouvrent vraiment à la bande dessinée. La première expérience de bibliothèque de la bande dessinée est d’ailleurs liée directement à l’action d’un passionné.

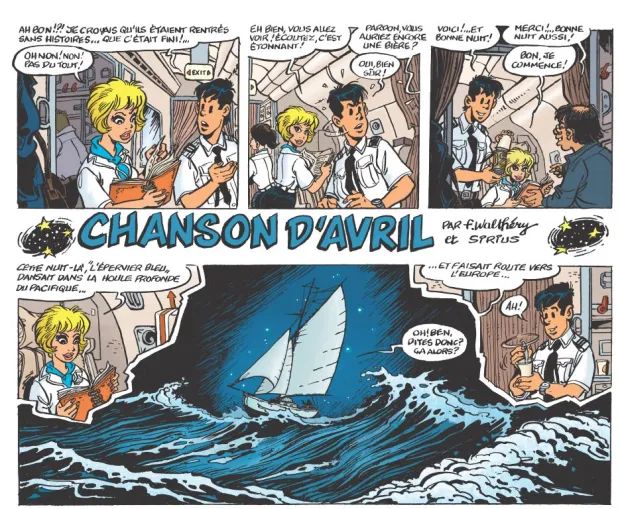

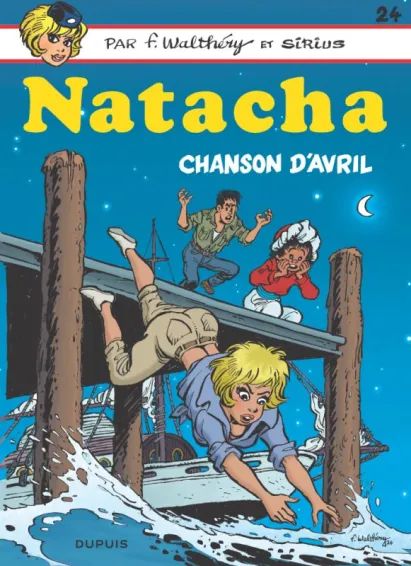

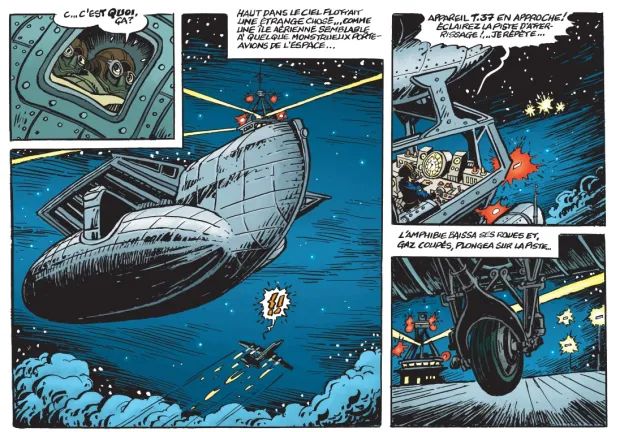

Jean-Claude Faur, créateur des fanzines Haga et Bédésup, est également conservateur des bibliothèques à Marseille, ce qui lui permet d’y fonder en 1979 le Centre d’étude et de documentation sur l’image (CEDOCI), rattaché à la lecture publique municipale. Pour légitimer cette initiative originale, il s’appuie sur l’existence du colloque « Éducation et bande dessinée » de La Roque d’Anthéron, qu’il a contribué à créer, et nourri le fonds grâce à son réseau et à ses collections. Il fait d’ailleurs régulièrement appel à des auteurs de Tintin ou Spirou pour réaliser des publicités pour faire connaître le CEDOCI. Cette structure, qui n’existe plus, a été un des premiers lieux bibliothéconomiques de la bande dessinée, servant de ressource aux professionnels. Le centre devint même dépositaire d’un exemplaire du dépôt légal, avant que celui-ci ne fût réservé au CNBDI d’Angoulême, puis réintégré à la BnF. Faur observa que les bibliothèques s’ouvrirent vraiment aux albums de BD à partir des années 1972-74, « période qui coïncide avec le succès sans précédent obtenu auprès des enfants, et surtout de leurs parents, par les récits d’Astérix ».

Cette borne est cohérente avec les quelques discours professionnels sur le sujet. Le premier texte retrouvé qui évoque la présence de la bande dessinée dans les bibliothèques en France est un guide pour les lecteurs du Bibliobus de la Bibliothèque départementale du Haut-Rhin, publié en 1975. Intitulé Avec le bibliobus, découvrez la bande dessinée, c’est un véritable recueil de discours historiques et esthétiques, cherchant à mettre en valeur les qualités de la bande dessinée et à proposer des listes de séries incontournables. Cet outil de médiation, fruit d’une volonté non seulement de proposer des bandes dessinées, mais aussi de faire tomber les préjugés des emprunteurs, notamment des parents et des prescripteurs, est cependant resté très isolé. La littérature professionnelle nous apprend aussi que c’est en 1976 que l’Association des Bibliothécaires de France envisagea de créer une « commission bande dessinée » (qui n’existe plus), et en 1977 que l’Heure Joyeuse, première bibliothèque en France entièrement consacrée à la jeunesse – et qui possède un fonds de bandes dessinées patrimoniales –, se lance dans une réelle politique d’acquisition d’albums. Cela comprend aussi des bandes dessinées pour adultes, ce qui illustre d’ailleurs une confusion.

En Belgique, la bibliothèque municipale de la commune d’Etterbeek (Bruxelles), prend en 1983 le nom d’Hergé, décédé cette année-là, et crée elle aussi un fonds spécialisé en bande dessinée, le premier dans une bibliothèque belge. S’il n’y a pas encore de réflexion globale uniforme, un peu partout des réseaux d’échanges sont créés, des fonds se constituent, parfois en lien avec des festivals locaux. En tout cas, la bande dessinée a fait son entrée dans les bibliothèques. Dans les bacs, pourrait-on dire, puisque c’est un des contenants priorisés par les professionnels, comme pour les albums jeunesse.

Cependant, les travaux universitaires indiquent de constants questionnements, depuis quarante ans, sur la bonne manière de classer et cataloguer les bandes dessinées. Si ces sujets techniques sont d’un intérêt limité pour le néophyte, disons qu’il y a peu de supports qui n’aient pas une norme propre : les CDs, les jeux, les livres obéissent à un code. Pour le livre, support de la bande dessinée, il s’agit de la cotation Dewey, qui ne peut s’appliquer réellement puisqu’elle reviendrait à numéroter tous les titres de la même manière. Chaque bibliothèque bricole donc, au fil de ses réflexions, de son fonds, de ses échanges et de son mobilier. Certaines créent des bédéthèques, sur le modèle des discothèques, d’autres s’y refusent. Si ces questions techniques désemparent beaucoup de professionnels, il est plus intéressant de noter que la bande dessinée a des particularités notables en bibliothèques. Après le temps de la défiance est venu celui de la puissance : la bande dessinée est un objet particulièrement demandé, dévoré par les lecteurs. Le revers de ce succès, c’est que beaucoup de structures se contentent d’y voir un produit d’appel fonctionnant tout seul et ne nécessitant ni médiation ni réflexion, se satisfaisant d’un taux de prêt qui peut être deux fois plus important que la part du budget consacrée à la BD.

Longtemps, ce fut un des secteurs les plus marqués par les vols, liés à un effet de désir plus grand, sans doute aussi au coût des albums, mais ce fait, constaté par tous les textes des années 1980/90, s’est amenuisé avec le développement des antivols et l’expansion des offres culturelles. Par contre, l’originalité des usages n’a pas bougé. Dans un mémoire de 1986, une bibliothécaire déclarait « une BD revient au bout de deux jours et ressort dans la journée », pointant à la fois une lecture rapide et un taux de rotation extraordinaire. Le temps de lecture varie évidemment selon qu’on emprunte un Astérix ou un roman graphique volumineux, mais la vitesse apparaît comme une constante générale, qui n’est pas sans poser de problème : soit les prêts limités en nombre se révèlent ridiculement faibles pour les bandes dessinées, quand ils semblent suffisants pour les autres livres, soit les structures acceptent de prêter l’ensemble d’une série d’un seul bloc, mais les rayons se vident alors trop vite.

Le risque d’être confronté à des bacs constamment vides inspirait ce titre à un article des Cahiers de la bande dessinée « Bande dessinée : c’est le fonds qui manque le plus » (Ciment et Lescaut, 1986). Toutefois, depuis trente ans, les fonds se sont considérablement enrichis, sous le triple effet du temps, de la légitimation accrue du genre et d’une offre éditoriale plus vaste. Il est cependant très fréquent que les séries à succès semblent inexistantes, tant leur emprunt est permanent, et cela quand bien même les structures en achètent plusieurs lots. Autres aspects particuliers à la bande dessinée constatés dans les bibliothèques : il s’agit d’un des supports les plus lus sur place, et pour lesquels les pratiques de relecture sont les plus courants – cette observation est conforme aux résultats des études sur les pratiques culturelles des Français. Si la lecture sur place est en partie lié à la rapidité de lecture, il faut la mettre en perspective avec les taux d’emprunts très élevés, qui sont donc malgré tout en deçà de l’impact réel des bandes dessinées sur le public. Face à une demande aussi forte, les bibliothèques ne peuvent donc se contenter d’être passives et doivent inclure la bande dessinée dans leur offre générale de lecture publique.

Les bibliothèques sont désormais également pourvoyeuses d’animations régulières autour du 9e art, parfois en lien avec des festivals ou libraires locaux. Lieux de médiation, elles accueillent ateliers, rencontres, conférences et expositions, en lien parfois avec les éditeurs qui développent une offre dans ce domaine. Dans un contexte de paupérisation des créateurs, le réseau des bibliothèques, notamment territoriales, qui suit généralement les pratiques réclamées par ceux-ci à travers les instances qui les représentent, apparaît comme l’un des premiers acteurs du soutien public indirect à la création. Mais, en se tournant vers la production contemporaine et la médiation, les bibliothèques tendent à délaisser la fonction de conservation, contribuant à faire de la bande dessinée un « art sans mémoire ». Seules les bibliothèques nationales et quelques bibliothèques spécialisées (principalement publiques, mais pas uniquement) sont garantes de la conservation du patrimoine et de l’histoire de la bande dessinée.

En France, le fonds du CEDOCI a été dissout dans les collections de la ville de Marseille, mais la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême possède un des plus gros fonds mondiaux. Si celui-ci est principalement en langue française, il contient aussi un certain nombre d’ouvrages étrangers, développant à la fois un fonds patrimonial accessible aux chercheurs et une bibliothèque publique ouverte gratuitement à tous. Aucune bibliothèque du territoire ne peut rivaliser avec celle de la Cité, où l’on trouve des documents parfois inaccessibles à la BnF. La France possède plusieurs autres structures avec un large fonds de bandes dessinées, comme la médiathèque La Bulle, à Mazé-Milon, centre de bande dessinée porté par la Région Pays de la Loire, ou la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le XVe arrondissement de Paris, pôle identifié du réseau de la capitale et notamment le seul à conserver, pour leur intérêt historique, des albums qui seraient pilonnés ailleurs.

En Suisse, la ville de Lausanne a créé un Centre BD au sein de sa bibliothèque publique, qui représente le deuxième plus grand fonds patrimonial d’Europe, marqué par la présence d’ouvrages du XIXe et par un très riche fonds de périodiques (depuis 1910 !). En Belgique la plus grande collection accessible est la bibliothèque du Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, une structure privée. Si la salle de lecture est relativement modeste, le centre de documentation et de conservation est, lui, très riche. Au Québec, enfin, l’Université du Québec en Outaouais de Gatineau possède une intéressante collection dans sa bibliothèque universitaire – se rapprochant sans doute du modèle des universités américaines, dont un certain nombre possèdent des fonds importants d’œuvres, voire de planches originales. L’Université, qui dispense la seule formation en bande dessinée diplômante de la province, a créé un fonds spécifique sur la production locale et notamment les microéditions, grâce à un don massif de Sylvain Lemay, professeur de l’école, scénariste et écrivain. Ces titres, souvent introuvables dans les autre bibliothèques, y compris celles précitées, en font une structure importante à connaître dans notre espace linguistique, en attendant que d’autres ouvrent, avec le même souci scientifique et de conservation, dans les pays d’Afrique francophone, où elles sont encore à créer.

Bibliographie

CIMENT Gilles et LESCAUT Anne, « Présence de la bande dessinée dans les bibliothèques publiques : c’est le fonds qui manque le plus », Les Cahiers de la bande dessinée n° 70, juillet 1986, p. 37-41.

DUFAUX Florent, « La Bande dessinée indépendante, nouvel Eldorado des bibliothèques ? », dans Roland Margeron et Jean- Bernard Mottet (dir.), Genève et la bande dessinée : regards croisés, Genève, Département des affaires culturelles de la Ville de Genève/AGPI, 2006.

FAUR Jean- Claude, « Le Centre d’étude et de documentation sur l’image à la Bibliothèque municipale de Marseille », Bulletin des bibliothèques de France(BBF), 1982, n° 2, p. 85-88.

FERREYROLLE Catherine (dir.), « Dossier Bande dessinée », Bibliothèque(s) n° 51, juillet 2000, p. 6-53.

PICARD Guillaume, Des bulles en bacs : quel classement et quelle valorisation en bibliothèques de lecture publique pour appréhender la diversité de la bande dessinée?, mémoire de master, Université Poitiers, Sciences Humaines et Arts, 2013.

RANNOU Maël (dir.), Bande Dessinée en bibliothèque, Paris, Cercle de la librairie, « Bibliothèques », 2018.

REVEILLAC Delphine, La Bande dessinée en bibliothèque municipale : le cas de Grenoble, mémoire de master 2, Grenoble, Université Stendhal Grenoble III, 2011.

RIBEYRE Dominique, La Bande Dessinée dans les bibliothèques publiques, mémoire, ENSIB, 1986.

RIOT Mathilde, La Bande dessinée en bibliothèque d’enseignement supérieur, Mémoire de master, Enssib, 2013.

TORRENS Antoine, « La bande dessinée en bibliothèque. La constitution d’une géographie inconsciente », Le Débat n° 195, juin 2017, pp. 44-50.

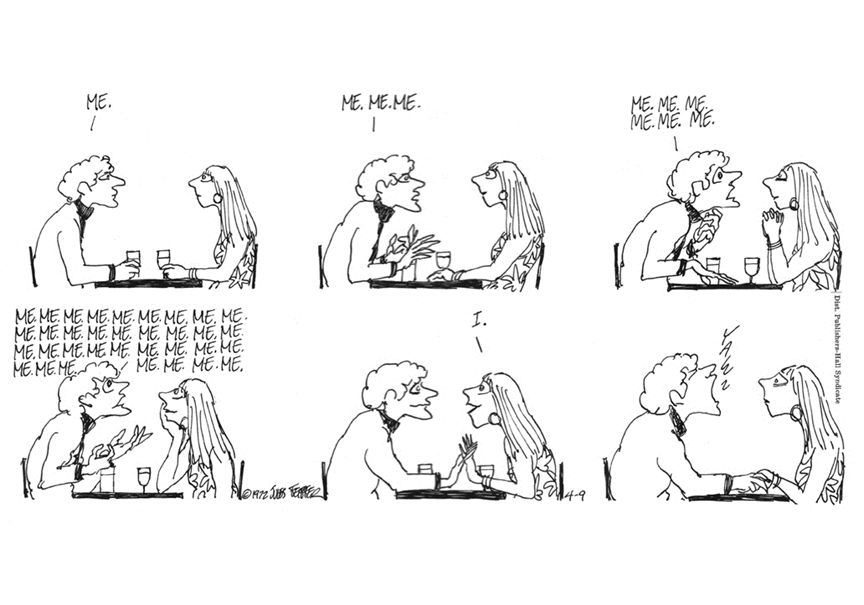

Crédit bandeau : Une des premières pages d’Avec le bibliobus, découvrez la bande dessinée (1976), où le collègue anonyme s’est fait plaisir !