Au rang de mes publications, on trouve des articles, des scénarios, des textes de catalogues, des entretiens et… des préfaces. Parfois il s’agit de quasi-articles, pour des éditions patrimoniales, parfois il s’agit plutôt de textes brefs faisant appel à moi comme une figure d’autorité externe, un rôle qui s’était accentué quand j’étais en poste à la Cité internationale de la bande dessinée, montrant bien comment l’institution avait pris sa place là-dedans. Je ne suis pas encore un préfacier permanent, mais il commence à en y avoir, voici donc.

On peut les classer dans différentes catégories, beaucoup sont liées à ma collaboration avec les Cahiers de la BD et les sociétés liées, via à Vincent Bernière, qui était soit prestataire, soit éditeur. Toutefois, à partir de 2021, outre le fait que j’écrivais plus souvent des critiques et articles, j’ai pris un poste à symbole, celui de directeur des bibliothèques de la Cité internationale de la BD et de l’image. Et de fait, j’ai vu que je devenais aussi une genre de référence par la fonction. Cela n’a pas duré beaucoup, mais on m’a en partie demandé des préfaces à ce moment-là (et des textes de catalogues pour la Cité, mais c’est plus attendu, et les catalogues seront un futur article), et je pense que ce poste a beaucoup joué dans une réception de ma signature comme une « autorité ». Bon je dis ça et clairement, les préfaces réalisées sont très liées à un travail dans le fanzinat, le patrimoine, etc. mais bon. J’ai senti ça dans des échanges qui ne s’incarnent pas forcément ici, tout n’ayant pas donné de suite.

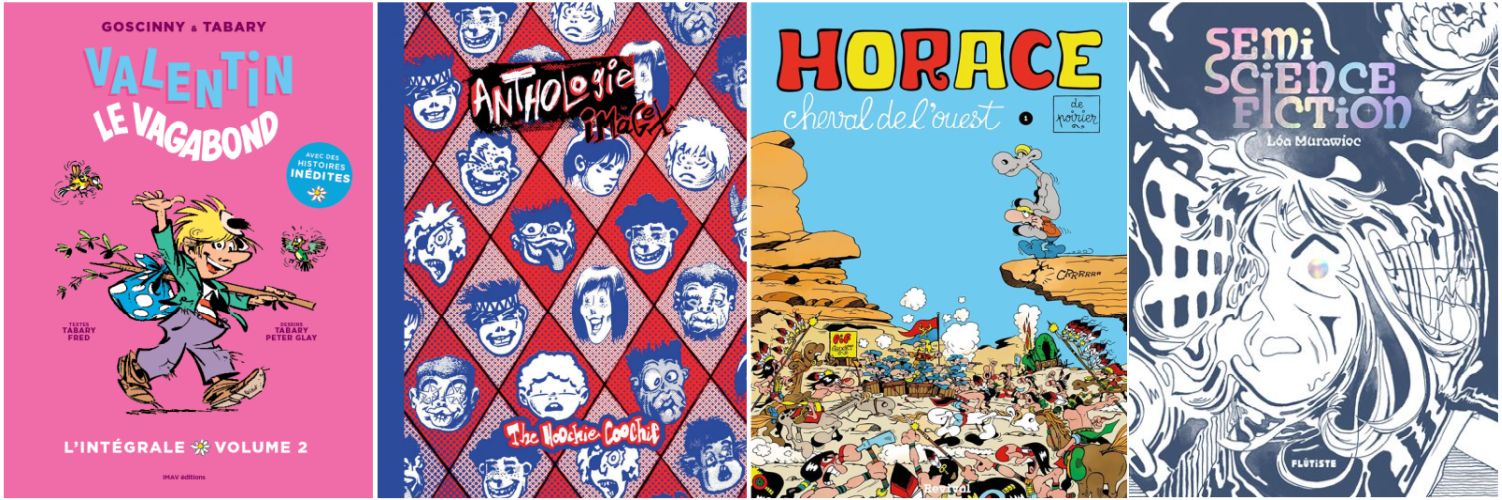

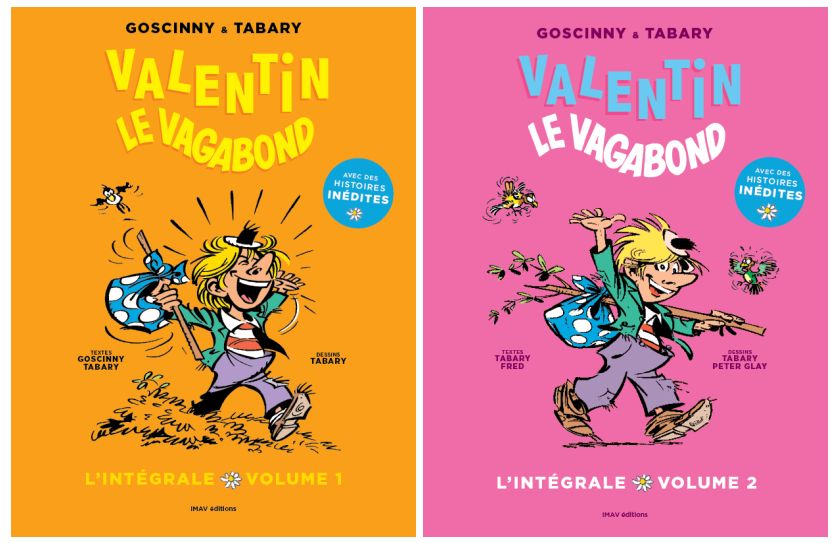

Valentin le vagabondl’intégrale T1&2, de Jean Tabary, René Goscinny (+ Pierre Tabary et Fred), chez IMAV, éditeur spécialisé dans l’œuvre de Goscinny, 2018-2019.

Les deux volumes de cette série sympathique, mais mineure d’un dessinateur que j’aime beaucoup (ha, Totoche, Corinne et Jeannot, Grabadu et Gabaliouchtou !) sont sortis en 2018 et 2019. J’étais vraiment très heureux de travailler dessus même si j’étais prestataire d’un prestataire et que je n’ai eu aucun lien avec l’édition. Il y a toutefois plein de documents inédits et des choses rigolotes redécouvertes sur des pages remontées pour les albums, etc. La bizarrerie est que c’est cosigné, la commande ayant été fait à l’autre rédacteur, j’ai pourtant tout écrit et fais les recherches.

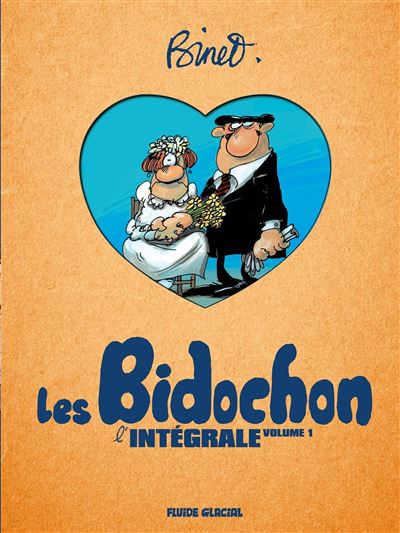

Les Bidochons intégrale T1, de Christian Binet, AUDIE, 2019.

Pour le même travail de prestation/packaging j’ai écrit des dossiers complétant des collections Hachette kiosque type « premier n° à 1,99€, deuxième à 2,99€ etc. ». J’ai notamment fait ça pour Bibi Fricotin ou une collection de BD érotique, grâce à Vincent Bernières. Dans les deux cas, c’était vraiment du contrat alimentaire sans intérêt (si ce n’est l’argent, qui est utile). Là il m’avait proposé un truc chouette, le projet d’une collection autour des Bidochon, de Binet, une série que j’aime bien et avec une certaine inventivité au fil des tomes. Il s’avère que quand Hachette veut lancer ce genre de truc il sort d’abord la série dans quelques endroits identifiés, sur quatre numéros, pour tester si ça marche. C’est ce qui a été fait ici et ça n’a malheureusement pas marché (mais un ami vivant à Jarnac a pu trouver ce collector, car c’est un de ces endroits tests, ce qui est mystérieux). Dommage, car c’était chouette, mais le contenu de plusieurs dossiers a été réemployé pour cette intégrale – ma seule collaboration, indirecte encore une fois, avec Fluide Glacial.

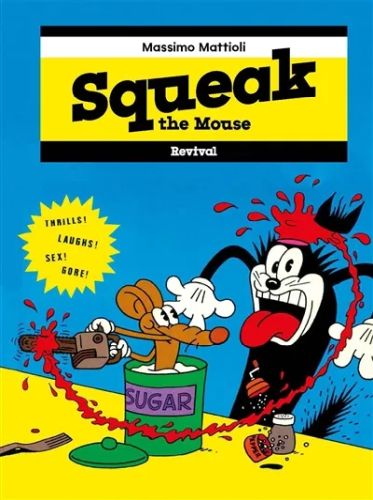

Squeak the mouse, de Massimo Mattioli, Revival, 2020.

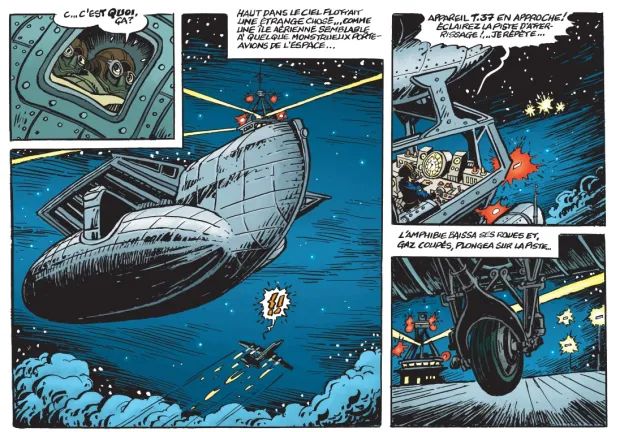

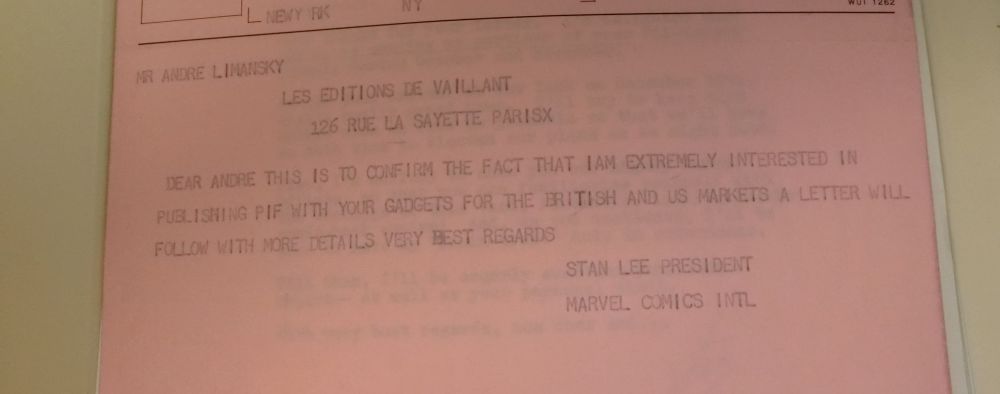

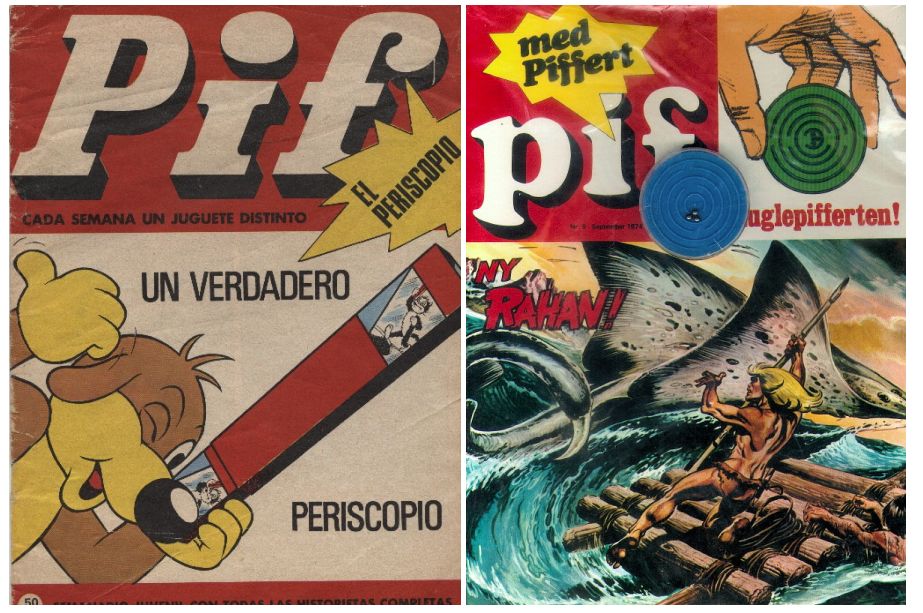

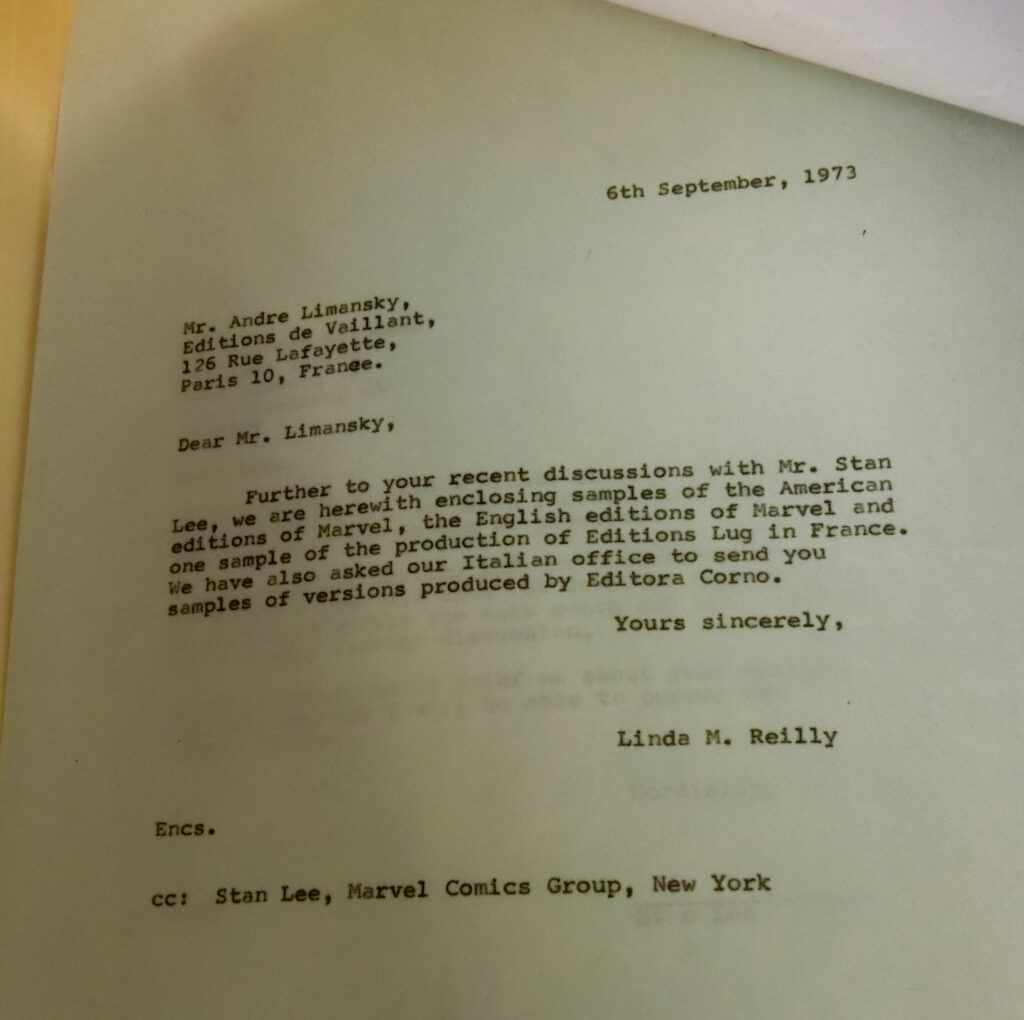

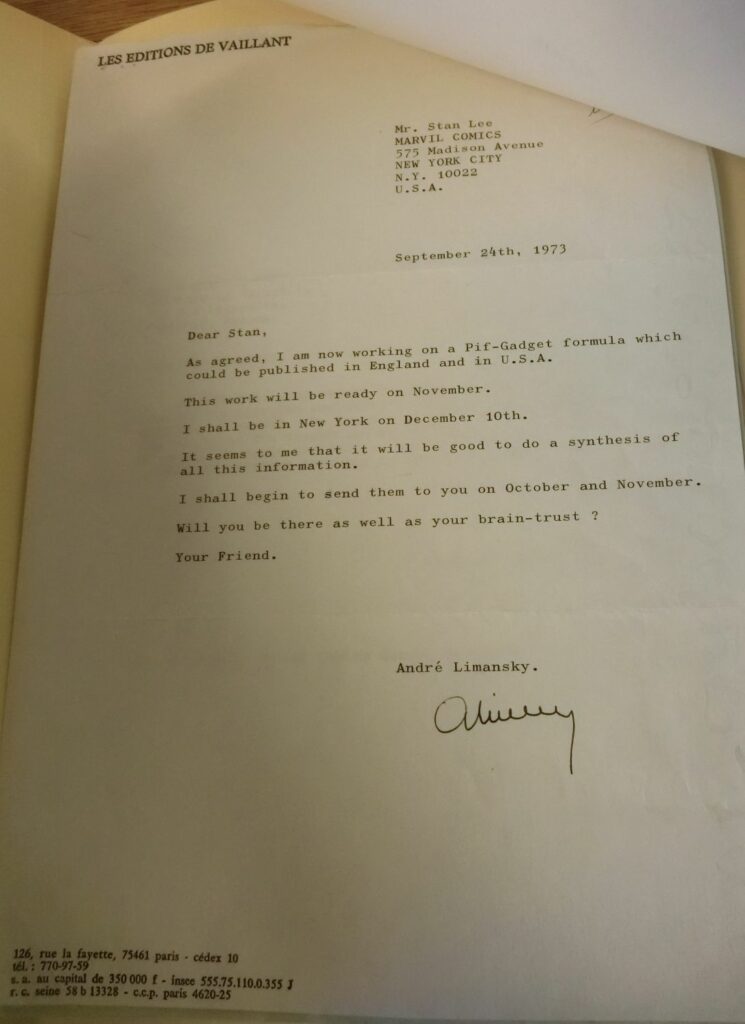

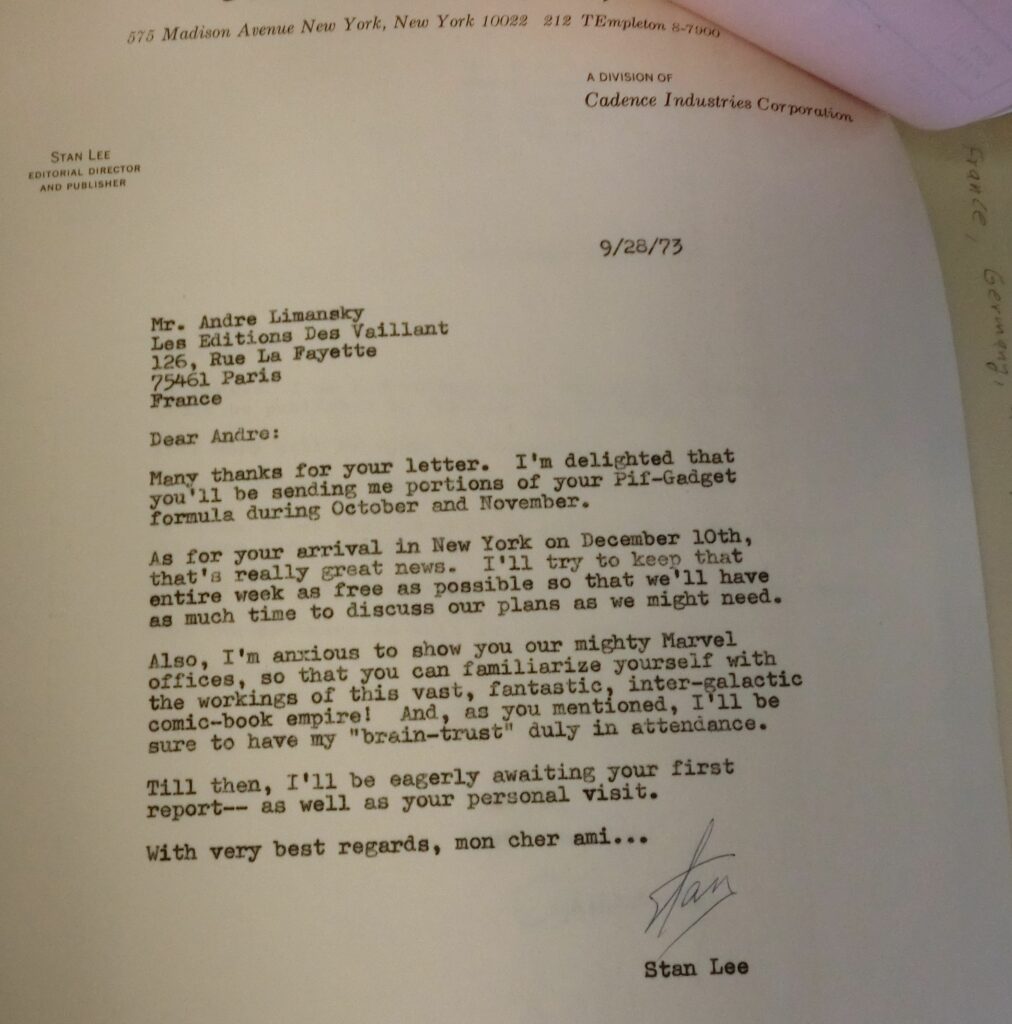

J’ai beaucoup travaillé sur Pif gadget, j’étais un jour avec l’éditeur de ce livre et il me parlait de ses projets. Il m’apprend alors qu’il va sortir ce recueil d’une série ultra trash et culte, avec un troisième tome inédit en France. Il voit peu le lien avec mon travail mais je lui signale que Mattioli c’était aussi un auteur de Pif avec le merveilleux M le magicien. Il a aussi fait pas mal de BD expérimentales importantes, ou underground, et c’est quand même un peu mon monde. J’ai donc écrit la préface, en un temps record, mais j’en suis très content même si je regrette que la charte graphique rejette toutes illustrations des préfaces, il y avait de chouettes trucs. Je suis aussi très fier du titre à mot-valise : « Massimo Mattioli, de la presse jeunesse communiste au space opera pornorifique »

Anecdote entre le sourire et le triste : alors que je découvrais le projet, l’éditeur me dit qu’il veut inviter Mattioli au FIBD pour accompagner le livre, mais il était mort quelques jours avant (et ça avait fait peu de bruit), je lui ai donc dit, et il a soudain compris pourquoi il ne répondait plus à ses courriels.

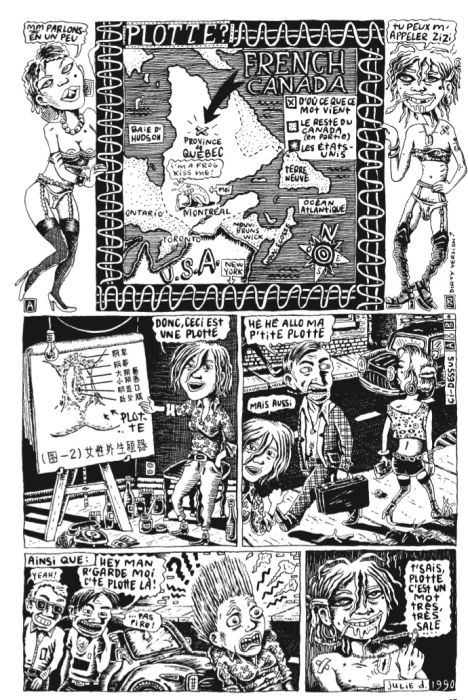

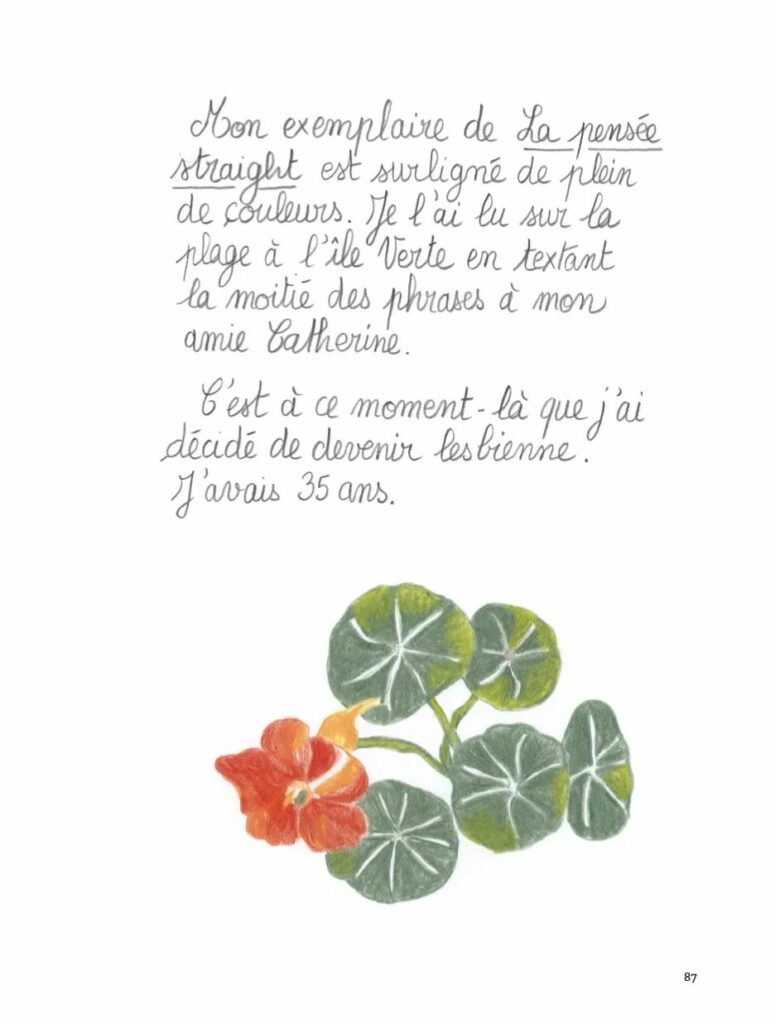

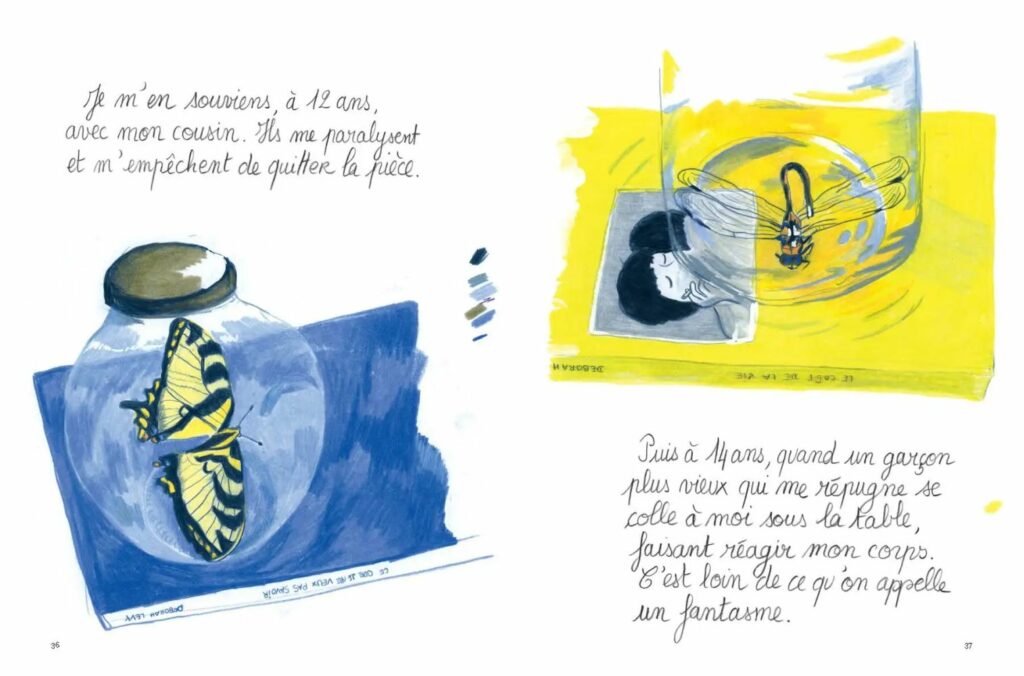

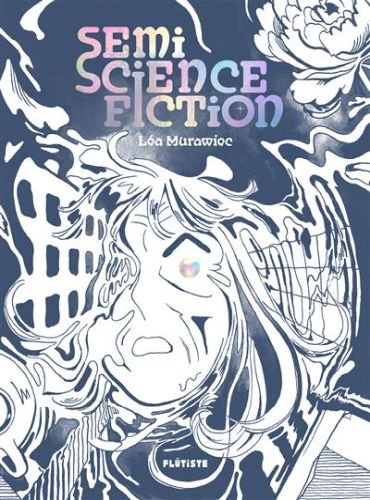

Semi science-fiction, de Léa Murawiec, Flǔtiste, 2023.

C’est d’un post du tumblr 1fanzineparjour que vient le titre de ce livre, reprenant notamment le fanzine que je chroniquais alors. J’avais pour être honnête un peu oublié ce mot, que l’autrice a rappelé lors d’un entretien. J’ai été touché de ça et voilà, parfois j’ai des fulgurances ! Lorsque Léa a décidé de réunir plusieurs de ses zines d’Inktober, Antoine m’a proposé d’écrire une préface, et j’avoue ne pas l’avoir vu venir. Elle est assez courte, donc je ne peux pas y raconter grand chose, mais je suis content d’y faire le lien entre Le Grand vide, qui a eu un grand succès (un jour, en salon ils ont marqué Le Grand Vide 2 en bandeau dessus les coquins), cette série de dessins narratifs qui ont en partie servie de travaux préparatoires (et qui, à mes yeux, forment une bande dessinée) et d’autres travaux de Léa, comme Fabuleux vaisseaux ou le super strip « La science-fiction est toujours décevante », qu’elle a longtemps publié dans Biscoto. J’ai été vraiment honoré qu’on me demande de faire ça, c’est un chouette livre, procurez-le vous !

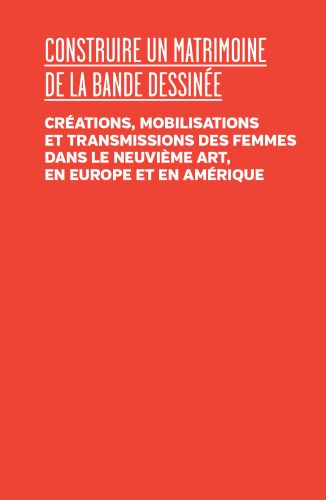

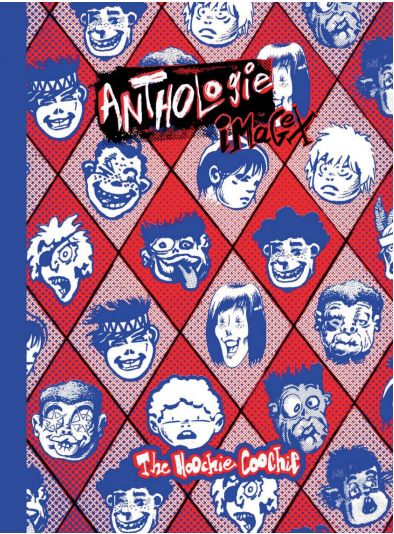

Anthologie Imagex, d’Imagex, The Hoochie Coochie, 2023.

On est ici sur un projet qui vient de loin. J’ai été frappé par Colonie de vacanses puis Mauvais rêves, d’Imagex, deux albums mystérieux, une carrière de météore, de quelques années. Par hasard, j’ai pu entrer en contact avec lui près de 20 ans après la fin de sa carrière. Il m’a passé des inédits, des BDs rares, pour Gorgonzola, et m’a autorisé à republier ses travaux sauf que… cela nécessitait des moyens techniques et de distribution que je n’avais pas. Par des hasards de rencontres, d’échanges, The Hoochie Coochie a pu le faire. Restaurées avec soin, les planches de cette anthologie ont valu à l’album une sélection au Prix patrimoine. C’était vraiment un aboutissement essentiel, issu du fanzinat, très accroché à cette notion de patrimoine contemporain que je défends dans mes écrits. J’étais bien content et ai donc écrit un texte brassant la carrière mystérieuse de cette auteur, « Les Fulgurances d’Imagex ». Bon, ce n’est pas une préface, plutôt une postface, mais ne pinaillons pas. Pour rappel, j’ai publié ici une bibliographie d’Imagex et ici un texte sur ses peintures.

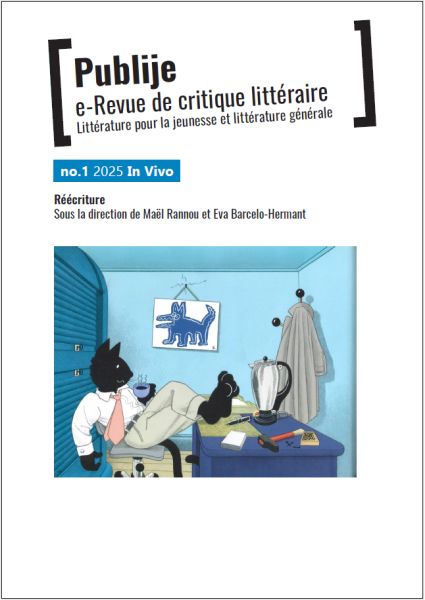

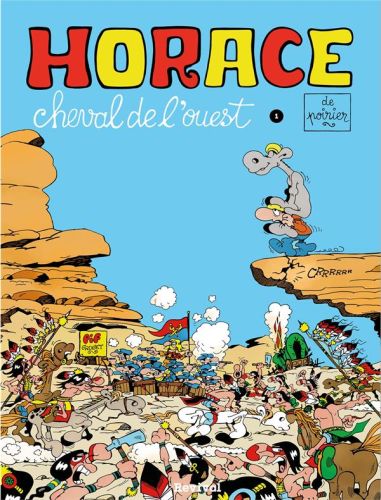

Horace, cheval de l’ouest T1, de Jean-Claude Poirier, 2024.

On est presque sur le même type de projet, si ce n’est qu’il n’est pas en direct avec l’auteur, JC Poirier étant décédé bien avant ma naissance. Mais donc Pif gadget, et cet auteur dans Pif gadget, à qui j’avais consacré le dossier du Gorgonzola n° 19 et dont j’avais constaté l’influence majeure sur des auteurs et autrices très différents. Rééditer ses séries (et d’abord Supermatou) est un vieux serpent de mer des forums BDs, des éditions pirates existent… Avec le Gorgonzola j’ai pu prendre contact avec sa fille, qui m’avait d’ailleurs autorisé à republier dans le n° 22 une BD adulte méconnue de Poirier. Une certaine confiance a existé même si, comme et même encore plus qu’avec Imagex, je n’avais pas du tout les reins pour porter une réédition.

Revival s’étant lancé notamment sur le volet patrimonial, j’ai pu faire l’entremetteur et force est de constater qu’après des décennies d’absence, JC Poirier a retrouvé le chemin des librairies : deux tomes de Supermatou et bientôt deux d’Horace, cheval de l’Ouest, un peu moins connu, mais que je préfère, sans doute parce qu’un peu plus expérimentale, et parce qu’elle était dans les Pif que je lisais enfant, tout simplement. Restaurées et recolorisées par Bilitis Poirier, chacune des planches apparaît presque comme inédite. J’ai pu de mon côté choisir quel volume préfacer et ait bien sûr choisi le premier Horace. C’est un texte dont je suis bien content et qui est particulièrement émouvant puisque, comme l’anthologie Imagex, du fanzine aboutissait quelque chose. Par la suite, d’autres surprises eurent lieu, notamment quand j’ai découvert que Bilitis était une proche d’Alizée, dont elle a fait le maquillage et les making-of durant des années.

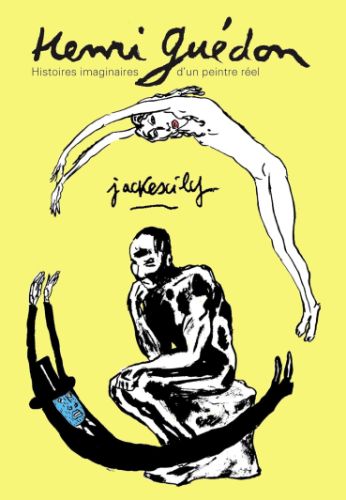

Henri Guédon : Histoires imaginaires d’un peintre réel, de Jack Exily, Networksis, 2024.

L’ami Jack Exily est un vieux compagnon de route de Gorgonzola, c’est dans les numéros 23, 24 et 25 que nous avons publié les trois récits qui forment ce livre. Henri Guédon, peintre star de la créolité, star mais en fait encore assez méconnu, inventeur du zouk, musicien autant que dessinateur, est ici brossé dans un biopic qui se veut tout sauf exact, mais semblant parfaitement cohérent avec l’esprit du portraitisé. C’est très étrange comme ouvrage, Exily est à l’équilibre entre du brillant et du grotesque, le brillant l’emporte largement. C’est ce que je dis dans le court texte qu’il m’a demandé, faisant ainsi le lien avec la prépublication. Cela m’évoque un vieux commentaire de L.L. de Mars sur Du9 lorsqu’il évoquait le Gorgonzola n° 24 : « des petites perles (le Jack Exily, qui devrait avoir tout pour m’agacer par ses connotations poétiques déroule un mode prosodique qui claudique, bizarre, hypnotique, à la fois artificiel et spontané) ». N’hésitez pas à le commander, ça vaut le coup.

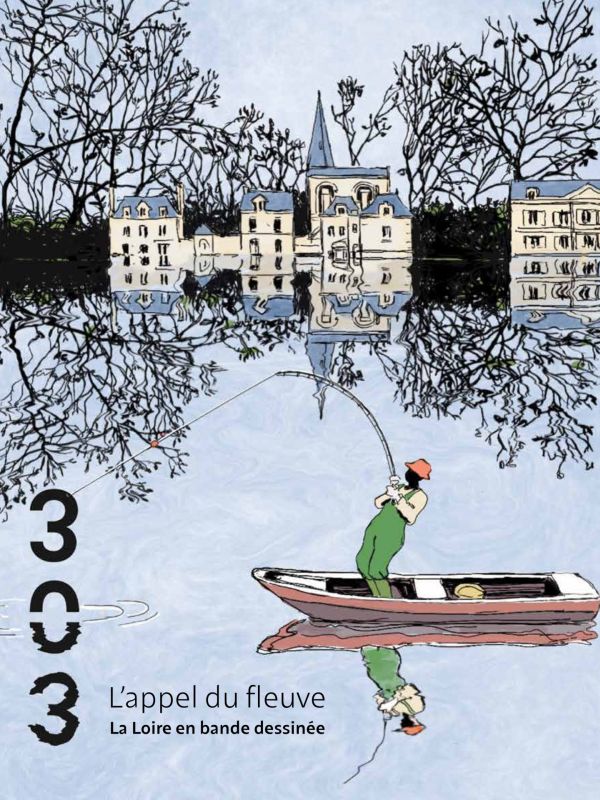

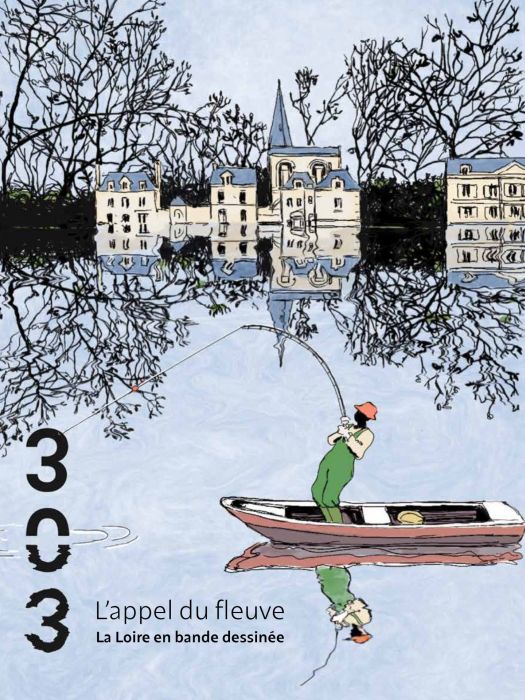

303 hors-série : L’appel du fleuve – La Loire en bande dessinée, avril 2025.

La revue 303 a été créée il y a plus de 40 ans par le Conseil régional des Pays de la Loire (le nom est l’addition des numéros des 5 départements de la région) afin de valoriser et faire connaître l’art visuel de la région. Cette revue a installé au fil du temps d’épaisses livraisons mettant en avant aussi bien le patrimoine bâti que l’art contemporain, et a consacré en 2025 un numéro à l’image du fleuve à travers la bande dessinée, appelant pour cela des auteurices de la Région. La proposition est variée : souvenirs, reportages, fiction pure (voir science-fiction), il y a différents modèles de récits, et chacune des BD est suivie d’un court texte d’un autre auteur, en rebond.

On m’a contacté comme spécialiste de la bande dessinée originaire de la région (la Mayenne ! 53 est le terter) afin d’écrire l’introduction, seul texte un peu long de l’ensemble. La commande était d’étudier la notion de paysage/représentation des rivières en BD, tout en faisant le lien avec les différents récits. La difficulté pour moi n’était pas tant de parler de BD que de géographie, de penser l’espace… J’avais spontanément en tête Histoire d’une rivière, texte fondateur d’Élisée Reclus (aussi pensé comme un précurseur de l’écologie politique), mais voilà, j’ai lu d’autres choses, brassé large, et tenté une sorte de typologie des approches, en y classant les différentes histoires. C’est un texte écrit dans un drôle de contexte puisque je l’ai rendu la veille de l’accouchement de ma femme, j’étais à la maternité aux premières relectures – la revue a eu la gentillesse de me délester du travail iconographique. Je suis aussi assez fier de ce texte – en fait, les préfaces, c’est pas mal, on peut y dire des choses ! – qui m’a appris pas mal à le rédigeant et m’a donné l’occasion de conjuguer bande dessinée et écologie. Coquetterie, j’ai appelé le texte « Histoire(s) d’un paysage », en pure référence à l’anarchiste-géographe suscité.

Alors que le numéro allait sortir, la présidente de la Région annonçait ses coupes massives dans le budget culture. 303 était directement ciblé : 50 % en moins cette année là, plus de subvention du tout l’année suivante, pour une revue dont l’origine est bien la région. C’est pour le moins difficile alors n’hésitez donc pas à acheter directement le numéro sur leur site, et d’autres !

Et, je l’avais déjà postée ici, cette préface non publiée à un album réalisé par un ancien collègue.