Le 2 avril est la journée mondiale de l’autisme. En 2021, alors candidat aux régionales, j’avais fait le choix, ouvertement politique, d’en parler dans la presse lors d’une action médiatique, avec l’aide et – je peux le dire car il a véritablement été extrêmement attentif et un véritable écran – la protection de Matthieu Orphelin, député et alors tête de liste écologiste d’une alliance régionale préfigurant la NUPES. J’avais été diagnostiqué environ six mois un an avant, et je trouvais important de montrer que l’autisme avait différents visages et n’empêchait pas un engagement politique et des responsabilités. Plus intimement ça me semblait aussi une manière plus aisée d’en parler à celles et ceux qui me connaissent sans passer trop de temps à réexpliquer, au-delà encore ça me semblait aussi un devoir de transparence, pour prévenir à l’avance les électeurs et d’éventuels administrés que oui, tout ne serait pas forcément pareil, j’enquillerai difficilement des grands-messes pleines de gens, en saluant partout et sans me fatiguer, mais que je pouvais par contre investir avec précision et passion un temps assez inquantifiable dans les sujets qu’on comptait me confier (puisqu’évidemment nous avions discuté afin qu’ils correspondent à mes sujets). Il y avait déjà des élus autistes en postes, dont même quelques un l’ayant dit publiquement sur leurs réseaux, mais sans bruit. L’idée était de visibiliser et de poser le débat.

La publication de l’article, coordonnée avec Paris Match et Ouest–France, dans leurs pages nationales, a eu son lot de retour. Beaucoup (quasi que) de soutiens amicaux, d’élus, de membres d’associations, de mes collègues aussi – que j’encadrais et alors que j’allais prendre la direction des bibliothèques de Laval. La plus étonnante réaction a sans doute été cette prof de CE1 appelant à la bibliothèque pour demander pardon d’avoir été dure, la question des troubles psys divers étant absente des formations pédagogiques et des débats (certains ont aussi cru à une étrange blague avec la parution du 1er avril, mais bon c’était rare quand même). Je dois dire que Bruno Jeudy a été d’une grande attention en me donnant une relecture avec modification de la page montée, je n’aurai pas parié dessus, j’ai aussi été frappé par la journaliste de Ouest–France très attentive et précise, qui m’a raconté avoir eu l’occasion de travailler ces sujets par ailleurs, et ça se sentait. Elle a titré l’article en parlant d’un « coming-out autistique » terme qui m’a surpris et avec lequel je ne me sentais pas très légitime, même si c’était bien ce principe de prise de parole pour visibiliser et briser des plafonds de verre existants.

Cela fait deux ans et je ne suis pas toujours pas hyper à l’aise là-dessus, je ne regrette rien du tout, mais je ne me sens pas non plus « porte parole » de quoi que ce soit. Je suis très intégré, ait un contexte personnel très favorable, m’en tire très bien, etc. J’ai aussi pris conscience, tout en le sachant avant, mais bon, c’est différent à vivre, que désormais chaque recruteur saura en un clic, c’est généralement une des premières choses à sortie, que je suis militant EELV et autiste. Ce n’est pas forcément la stratégie la plus maligne quand on veut faire une carrière de cadre territorial comme moi (chose bien partie puisque je suis depuis février élève conservateur à l’Institut national des études territoriales) de mettre en avant politique et handicap mais bon, je ne peux pas trop cacher de toute façon. J’ai fait des formations spécifiques, notamment celle de l’institut de Julie Dachez, sur l’empouvoirement des autistes, et je suis assez convaincu que mes incapacités peuvent parfois être des chances. Dans mes jobs, j’ai tissé des liens forts avec mes agents et les publics, la communication directe et transparente a du bon, j’ai aussi investi beaucoup d’énergie et de force dans les tâches qu’on me confiait, pour peu que leur sens soit réel à mes yeux – heureusement, pas un hasard, j’ai un métier de sens.

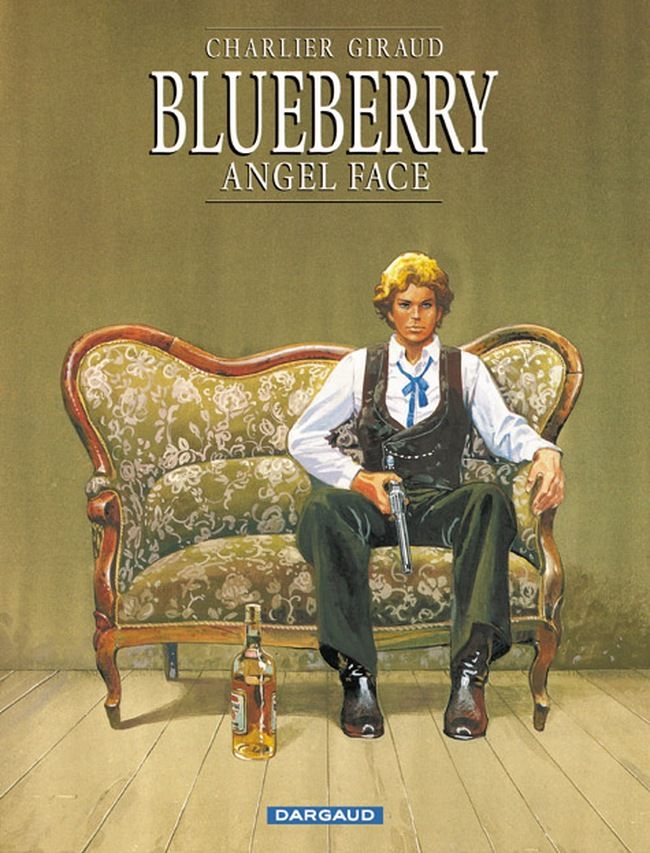

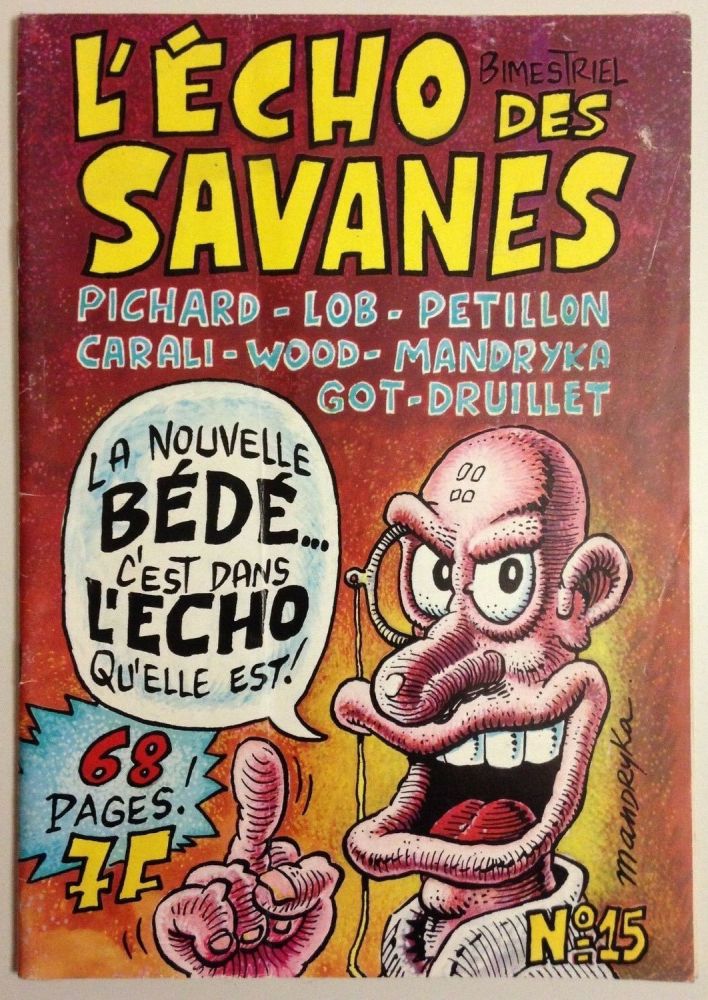

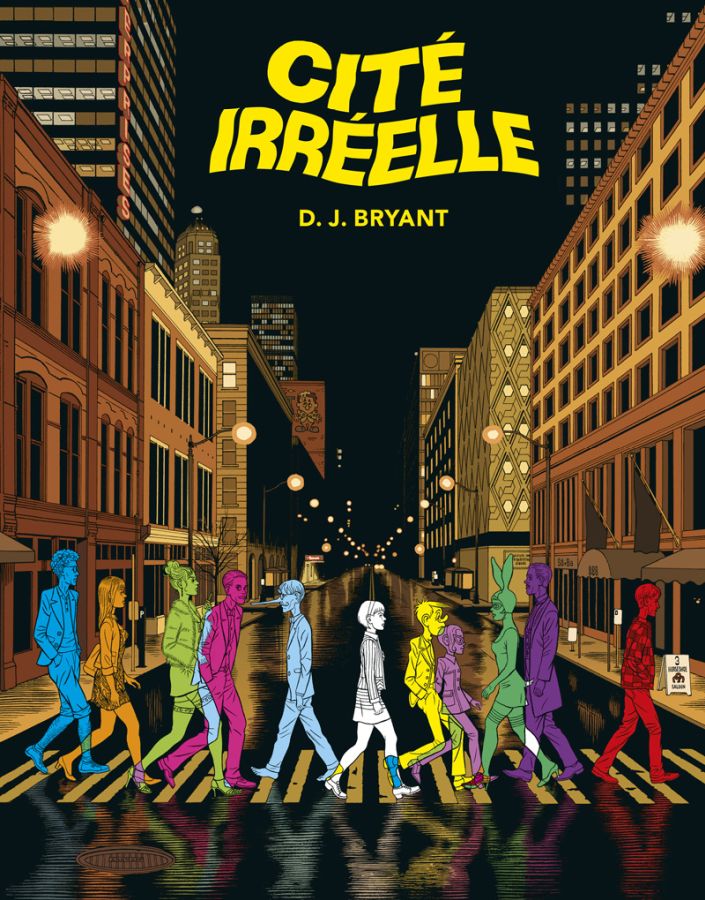

Depuis je note que j’ai été recruté ailleurs, à la Cité internationale de la bande dessinée, tout le monde avait vu les articles, on m’a quand même recruté, et les collègues n’en ont pas fait un sujet. C’est à la fois agréable et quelque chose me perturbe quand j’y pense : au-delà du fait de savoir que je peux être employé comme cadre (formidable) et qu’on respecte mon avis, ma RQTH existe, mais je n’ai encore jamais demandé d’applications, je sens pourtant qu’il y aurait parfois des besoins. J’avoue ne pas vraiment savoir lesquels moi-même, la polyvalence des tâches est un des cœurs centraux et ça tombe bien avec mon métier… C’est une chose que j’explorerai : après la visibilité, l’application des droits demandés. On verra cela durant ma scolarité et, sans doute, chez mes futurs employeurs, que j’espère ne pas être effrayé (ils tomberont aussi sur ce texte, j’imagine, salut à vous !). Mon CV parle pour moi, je crois, mais nous savons tous que malgré tout des mots font peur.

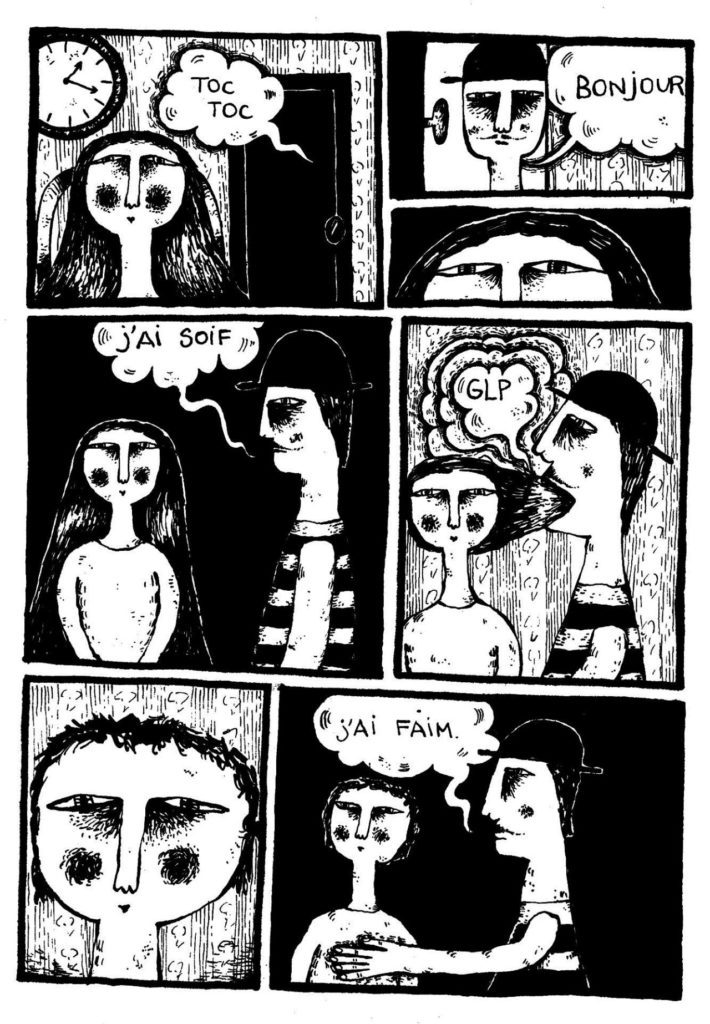

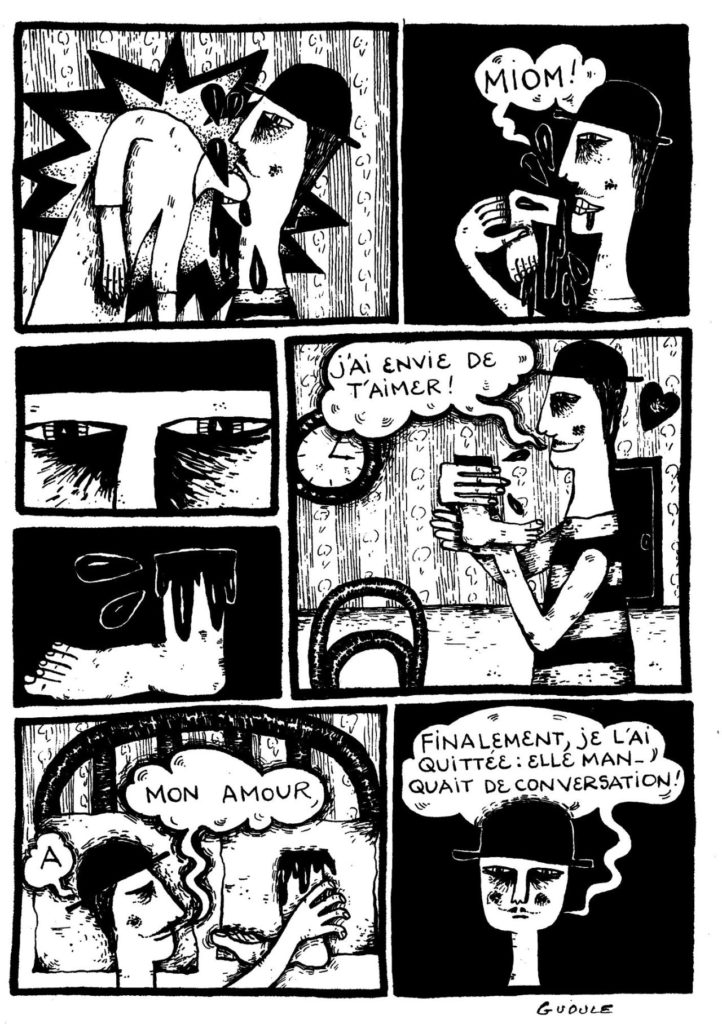

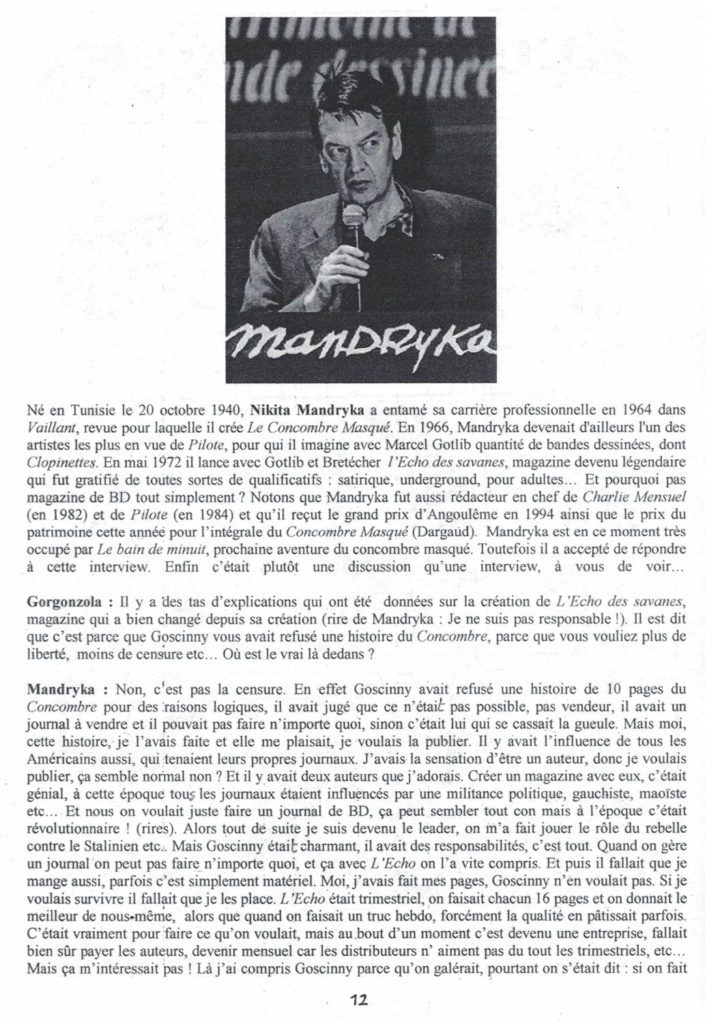

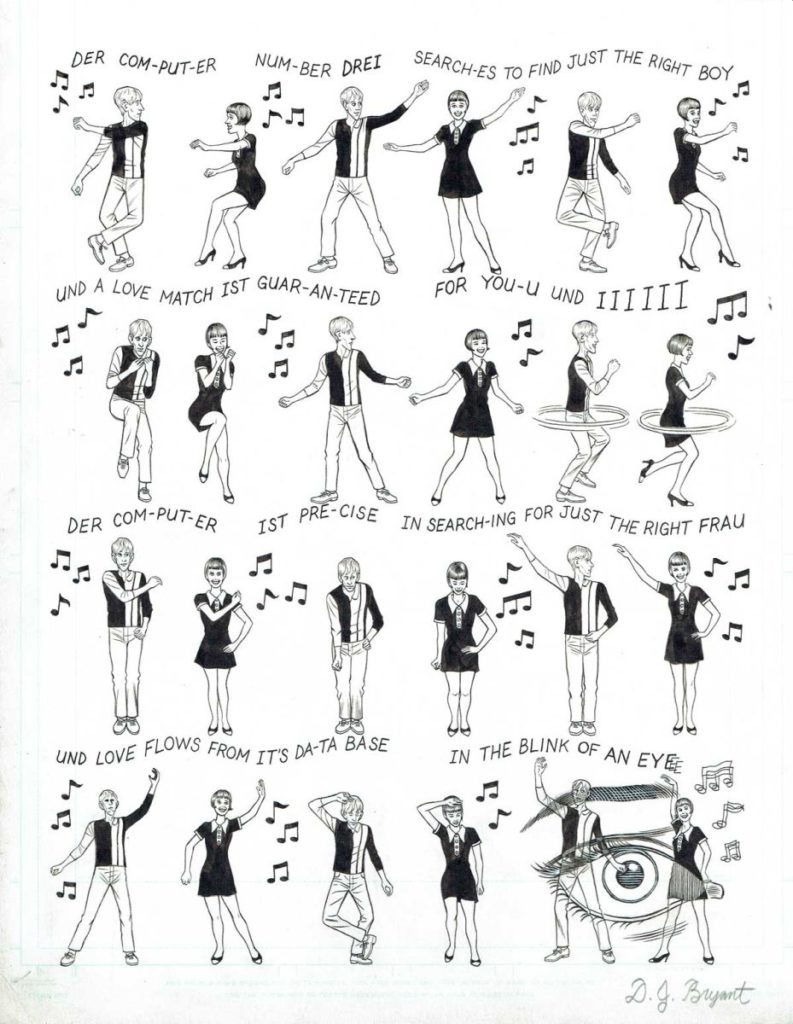

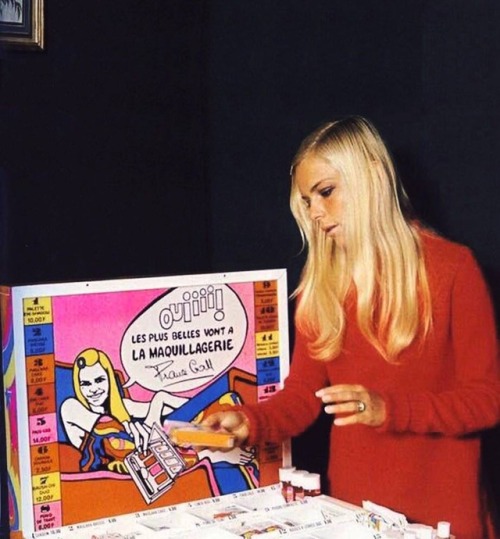

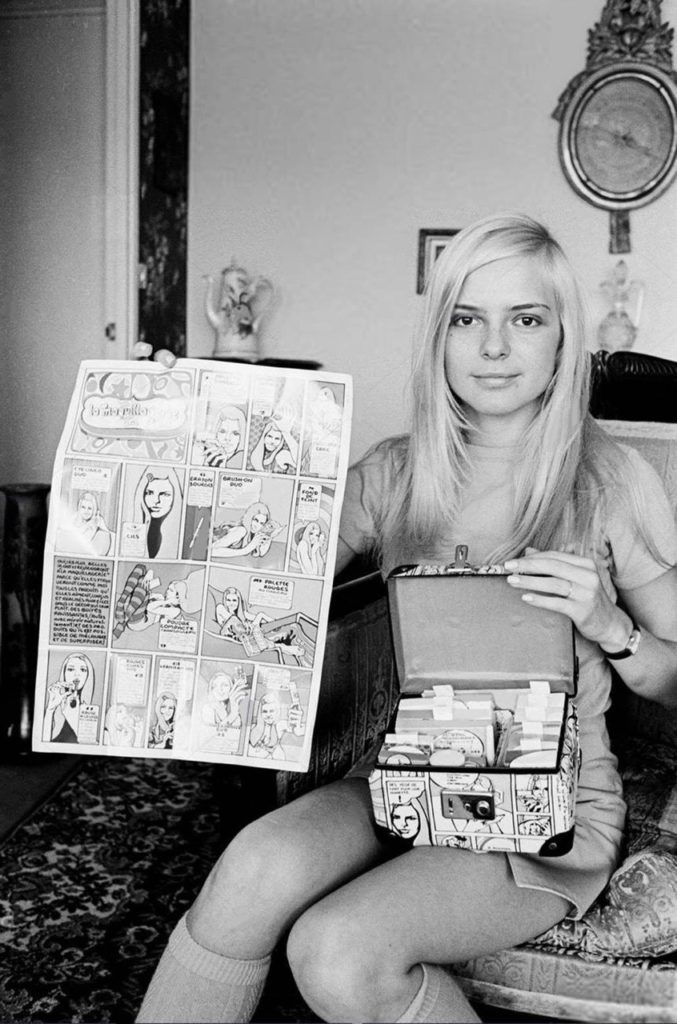

Ci-dessous, outre les articles à retrouver (cliquez sur les images), un texte préalable qui avait été envoyé par Matthieu Orphelin à quelques rédactions pour expliquer le cadre de la prise de parole de 2021. Je le remercie encore ainsi que la proche équipe des régionale et l’association Cocci’Bleue, qui lutte en Mayenne pour les droits des personnes autistes, avec une vraie posture militante.

D’où vient la parole – Maël Rannou

J’ai toujours été quelqu’un d’un peu atypique, sans mettre de mots dessus on me le formulait systématiquement. Toujours à parler, à faire des choses inhabituelles, à dire ce qui me passe par la tête, tout en multipliant les activités et les engagements. Une intensité toutefois centrée autour de deux sujets centraux : la bande dessinée depuis toujours puis, à partir du lycée, la politique.

Grâce à des avantages sociaux divers – être un homme blanc, d’un milieu aisé, vivant à la campagne ce qui était bien utile à l’enfance, avec une éducation plutôt permissive et bienveillante – cela ne m’a jamais empêché d’être relativement inséré socialement et d’avoir un bon cercle d’amis. Il reste que ma scolarité a été compliquée, tout comme l’arrivée dans le milieu du travail. Encore une fois, j’ai eu la chance d’avoir un environnement pédagogique qui a pris le temps, mais il en fallait. Après mon bac, j’ai quasiment changé d’école chaque année, me disant à chaque fois qu’il y avait là l’opportunité de repartir à zéro et de passer inaperçu, ça n’a jamais marché plus d’une journée sans que je ne comprenne bien pourquoi.

À 20 ans un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) m’a amplement aidé à adapter mon quotidien, trouver des compensations, sans solution médicamenteuse (parfois nécessaires et essentielles), mais au prix d’une grande fatigue et d’un changement de métier. Il se trouve que j’en ai rapidement trouvé un qui me passionne, bibliothécaire, où j’ai la chance d’être polyvalent, ce qui permet de multiples tâches, du contact, du lien à mes passions. Il reste que j’y suis toujours perçu comme un original, ce qui pouvait brouiller certaines situations, notamment dans les postures hiérarchiques.

Au fil du temps, je me sens aussi de moins en moins souple, distractible bien sûr, mais aussi en rupture avec certains codes, et détestant me détacher de mes habitudes prévues, particulièrement notables dans la vie quotidienne. À ce sujet, me faire une visite surprise est rarement une bonne idée (mais mes amis l’ont intégré).

Il y a quelques années, les vidéos et les livres de Julie Dachez (Dans ta bulle ! Notamment), puis la chaîne YouTube d’Alistair, m’ont fait reconnaître nombre de situations, l’identification était forte, tout en ne voulant pas « voler » un handicap à d’autres, après tout je vivais bien et plutôt heureux. Et pourtant, la chose résonnait et paraissait flagrante chaque jour. Après un parcours de plus de deux ans au sein d’un Centre Ressource Autisme, aux professionnels excellents, un diagnostic a été déposé : Trouble du spectre autistique de sévérité de niveau 1. Soit la plus faible de celles pouvant demander une assistance. Le diagnostic est tombé alors que, depuis des mois, après avoir été tête de liste des écologistes aux régionales en Mayenne en 2015, j’étais de nouveau très engagé dans la campagne à une place éligible.

Fallait-il le cacher ? Sachant qu’une fois en poste, ce que je souhaite, il faudra sans doute adapter des réunions et méthodes de travail, et que cela implique réellement des implications pour mes camarades, cela semblait impossible. Et puis quoi ? Je ne changeais pas avec ce diagnostic, je ne suis pas plus autiste aujourd’hui qu’hier, en revanche ces documents et ces mots me permettront de mieux me connaître et avancer pour que l’action politique que je désire ne soit pas une souffrance.

L’INSERM estime à 1 % le nombre d’autistes en France, ce qui représente des enfants non diagnostiqués dans chaque école, sans parler d’une masse d’adultes qui le vivent plus ou moins bien. Je ne pourrai pas parler pour « les autistes », qui ne sont pas une masse uniforme, bien au contraire, mais je peux affirmer que l’image d’Épinal de l’autiste criant face à un mur ou, dans sa version se voulant positive, ultra-bon en maths (ce qui n’est pas franchement mon cas), sont des visions bien réductrices. Le mot « autisme » en lui-même est encore vécu comme stigmatisant, parfois utilisé comme une insulte (coucou Fillon, rends l’argent), ce qui est insupportable et ne porte pas à aller chercher ce qui pourrait aider des milliers de gens.

Être autiste n’a pas à être une honte, ce n’est pas non plus une vertu (même si cela induit certaines choses qui pourraient être intéressantes en politique), c’est un état qui gagnerait en tous cas nettement à être connu pour que l’image change et que les milliers de personnes concernées ne se retrouvent pas en souffrance sans se comprendre. Souvent, des adaptations leur permettraient d’adapter leur quotidien sans les envoyer automatiquement vers des institutions spécialisées qui servent malheureusement parfois simplement à empêcher qu’ils « gênent » dans un cercle plus normatif.

C’est une erreur, cela crée de nombreux drames, et la raison principale est d’abord la méconnaissance et le manque de moyens – moyens pour les diagnostics (deux ans, ça n’est pas possible pour des situations urgentes !), pour des accompagnants (et solidarité avec les AESH actuellement en lutte), pour de la formation et des outils parfois simples, mais si utiles.

Si je parle aujourd’hui de mon diagnostic, c’est d’abord pour montrer la diversité de l’autisme et que l’on en parle. Profiter de cette journée de sensibilisation pour que l’on comprenne que les autistes sont parmi nous, s’ignorant parfois, et qu’il y a beaucoup à faire. Ce n’est pas simple – que vont penser la famille, les collègues, qui ne savent pas tous ? Sans parler des électeurs – mais ça me semble nécessaire. D’autant plus quand on se souvient l’incroyable violence reçue par Greta Thunberg, qui après avoir été décrédibilisée sur son âge a été moqués ou jugée manipulée par ceux qui refusaient la clarté absolue de sa parole quand elle a révélé son TSA. Qu’importe, elle a tenu sur ce qui l’anime, refusé la diversion et porté plus haut que beaucoup la parole écologique. De manière plus anecdotique, mais aussi plus proche de mon cas, difficile d’oublier que lors des municipales de l’an dernier, l’autisme a été un argument de campagne utilisé contre Cédric Villani, qui y a répondu d’une manière extrêmement intéressante, après des semaines de rumeurs. Ces deux personnes et leurs interventions, de manières très différentes, ont fait beaucoup pour la compréhension de ce que peut être le TSA dans la sphère publique et politique.

Alors voilà, je ne « représente » pas les autistes, j’en suis un bout, un morceau du spectre. Je le pose là pour que l’on en parle, et cela fait un peu peur, mais ça me semble nécessaire. Je conclurai en citant le sous-titre du livre sus-cité de Julie Dachez : « Les autistes ont la parole, écoutons-les » (et pas que moi) en ce jour et, je l’espère, tous ceux qui suivront.