« Mine de rien je suis dans la dernière année de ma thèse sur La bande dessinée québécoise et ses circulations dans et avec l’espace francophone européen. » écrivais-je il y a quelques mois, bon désormais c’est réellement la dernière année (hum…). Dans le cadre de cette thèse je réalise de réguliers entretiens, certes forcément très orientés sur mon sujet. J’en ai désormais une petite dizaine, après celui avec Julie Delporte je vous propose donc celui avec Zviane, autour du rapport entre son travail et l’Europe.

Zviane est une personnalité majeure de la BDQ contemporaine, on se connaît depuis très longtemps, depuis le forum BDAmateur dans les années 2004-2005, on a connu MSN, on s’est vu dans le métro à Montréal, j’ai logé chez elle en son absence, elle a finalement contribué à Gorgonzola une seule fois (n°8, juin 2006)… On ne parle pas de tout ça dans cet entretien, j’aurai bien aimé qu’on parle plus de BDamateur, mais il faudra qu’un jour j’y consacre réellement du temps pour un article dédié. En attendant cet entretien est centré sur un sujet précis, qui passe bien au delà de dizaines de choses intéressantes à dire sur l’évolution (et la plasticité) de son dessin, son travail autobio mais aussi sa réflexion sur la bande dessinée (à lire dans Ping pong), sur la richesse énorme de Football fantaisie… Je parlais de mon goût des entretiens dans le post précédent, je crois que Zviane serait quelqu’un de vraiment pertinent pour un prochain très long entretien carrière…

En attendant, je vous invite à découvrir le site de Zviane (et notamment son aberrante version longue) et les archives de son blog (2006-2020) !

Avant d’entamer le sujet de notre entretien, peux-tu revenir sur ton arrivée dans le monde de la bande dessinée, toi qui étais plutôt en musicologie au début de ta carrière ? Et peut-être parler de tes influences, étaient-elles québécoises ou franco-belge, ou les deux ?

J’ai commencé dans les fanzines. En fait j’ai toujours dessiné, j’ai commencé la BD dans les fanzines. J’ai été vraiment longtemps dans un atelier de bande dessinée à Longueuil, pendant bien dix ans, et on faisait un fanzine appelé Le Cactus, on allait à Expozine, etc. Au début, c’était avant que je sois sur Internet, mais à un moment je publie Le Point B par chapitres dans notre fanzine, et en même temps j’ai parti un blog, puis j’ai commencé à aller sur le forum de BDAmateur. Le Point B a été mon premier livre et est paru pendant que j’étudiais la composition à Montréal, j’étais passionné par la musicologie, je me dirigeais pour être prof de théorie musicale en CEGEP, mais si j’aimais la musicologie j’étais vraiment pas faite pour le métier, ça matchait pas avec mon envie de liberté on va dire !

J’ai toujours fait la bande dessinée en parallèle, j’ai commencé à avoir un petit succès sur internet, mon blog a été édité chez Mécanique générale [La plus jolie fin du monde est parue en 2007]… Mes influences étaient vraiment françaises, même pas franco-belge c’était surtout français : David B., Lewis Trondheim, Marjane Satrapi… L’Association en somme. On avait les Tintin ou Gaston Lagaffe à la maison, mon frère les lisait tous, il trippait, il a lu tous les Spirou, les Lucky Luke, mais moi ça m’intéressait pas tant. La BD ça m’intéressait pas tant enfant, les livres tout court à vrai dire ! C’est adulte que j’ai vraiment plongée dans la BD. Même Lucky Luke c’est récemment que j’ai vraiment lu ça, et c’est comme ma BD franco-belge préférée, mais c’est pas dans les influences. Maintenant peut-être, j’y ai pris des choses sur les couleurs dans Football Fantaisie, j’aime comment il joue avec, mais c’est récent.

Et justement, là on va un peu vite, comment ce livre est arrivé ? C’est via Jimmy Beaulieu j’imagine, Iris avait aussi publié son blog à cette période.

Pendant des années j’ai suivi des cours de bande dessinée à Longueuil, quelques années plus tard j’ai vu que c’était Jimmy Beaulieu le prof au Cegep du Vieux-Montréal et j’ai vraiment voulu suivre ses cours et m’y suis inscrite. C’est comme ça que je l’ai connu, par l’entremise de cet atelier de cours du soir, avant que le blog soit connu, je faisais des bandes dessinée pour Vestibulle, le fanzine de l’atelier du Vieux Montréal, c’est impressionnant, tout le monde est passé par cet fanzine, à mon avis c’est vraiment important pour la BD québécoise.

J’ai eu l’envie de partir mon blog en lisant ceux d’Iris, de Pascal Girard et d’Evelyn Moreau. J’ai publié Le Point B puis après ça Jimmy m’a dit qu’il était intéressé pour faire le blog alors on a fait ça !

Après ça j’ai voulu publier la suite du blog mais Jimmy avait quitté Mécanique générale et je ne voulais pas travailler avec un autre éditeur, je l’ai donc fait avec mon frère, qui avait parti une petite maison d’édition, mais c’est le seul livre qu’ils ont jamais publié. Après ça c’était pas mal lancé, j’ai lâché l’université, faite une résidence d’auteur à la Maison des auteurs à Angoulême, juste après j’ai publié Apnée et c’est là que ça a vraiment commencé la bande dessinée pour moi je pense. J’avais déjà publié des livres, bien sûr, mais pour moi c’était plus de l’ordre de test, c’est vraiment à ce moment que je quitte l’amateurisme, en tous cas c’est ma perception.

J’aimerai qu’on reparle de BDAmateur, car avant les livres diffusés en France il y a eu ce site, les blogs BD, où tu commences déjà à échanger avec des européens. J’aimerai que tu me parles un peu de cette période, du réseau que tu as constitué, d’amitiés, de comment se formalisaient les échanges, etc.

Je suivais beaucoup de blogs français, je me souviens d’un que j’aimais beaucoup, qui a arrêté, qui s’appellait Raphaël B. et faisais des BD en scroll, à dérouler, ça m’intéressait beaucoup. Évidemment il y avait Boulet mais je l’ai rencontré à Gattineau avant de lire son blog, je l’avais déjà vu pour l’interface que je trouvais un peu funny funny mais je l’avais pas vraiment lu, ça m’intéressait pas. Après l’avoir rencontré je suis allé le lire, et j’ai beaucoup aimé ça, on est devenu ami.

À cette époque on échangeait beaucoup avec les gens sur MSN, après ICQ. Je me suis beaucoup rapproché d’Iris via les blogs et BDamateur, où elle était aussi, et on avait des correspondances avec des Français. Elle était très amie avec Lisa Mandel. Quand j’étais en résidence à la Maison des auteurs, Iris a fait un espèce de tour de France pour voir sa famille, parce que sa mère est française, elle était allé à Marseille voir Lisa Mandel et était aussi passée à Angoulême, on avait fait un fanzine ensemble là-bas, S’tie qu’on est ben (2009), une espèce de test pour voir si on pourrait travailler ensemble et faire un blog. C’était un fanzine sur ce qui nous amusait chez les français d’ailleurs.

Notre principal source d’inspiration c’étaient le blog des Chicou chicou, animé par Boulet et Aude Picault1. C’était un blog de personnages fictifs, qui devait représenter une bande d’amis, mais nous on savait qui était vraiment derrière puisque c’étaient nos copains. On aimait beaucoup la formule, on voulait faire quelque chose comme ça, mais à notre sauce. Au fond, l’inspiration principale était française.

Avant de parler de l’Ostie d’chat j’aimerai évoquer une autre trace d’échanges franco-québécois. Je sais que tu n’aimes pas trop en parler mais tu as contribué à de nombreux collectifs de Glénat Québec, qui faisait un volume thématique chaque année, et notamment le premier, Histoires d’hiver (2009), dont tu as fait la couverture. Comment cela s’est-il passé, l’arrivée de Glénat Québec, ta publication chez eux ?

Oh boy ! Alors ça n’a pas forcément eu beaucoup d’écho ici, je me souviens que quand c’est arrivé les éditeurs voulaient surtout du folklore québécois pour attirer des français. Nous autres on était un peu tanné d’être toujours « Oh Tabernacle ! Caribous ! » tsé ça sonnait un peu comme ça mais en même temps un concours BD c’était toujours intéressant.

Aussi ça permettait de publier en couleurs et tu sais, ka publication en couleur, ici au Québec, c’était quand même rare, ce n’est toujours pas si évident. Publier une petite BD en couleur comme ça c’était intéressant, je ne sais pas si tu as déjà essayé de publier en couleur mais il y a vraiment beaucoup à apprendre, ce qui est à l’écran n’est pas ce qui va être imprimé, donc c’était une bonne opportunité pour ça.

Et puis il y avait un peu d’argent à gagner, ce n’était pas énorme si je me souviens, comme 1000 $, mais quand tu débutes c’est quand même pas mal cool. A cette époque là j’adorais les concours, je courrais les concours, dès qu’il y en avait un je participais. J’ai donc participé trois fois, je savais même plus…

Peut-être même plus, tu as gagné trois fois une publication en tous cas.

Il y avait Histoires d’hiver, Partie de pêche… Ha oui, celui sur le hockey, c’était vraiment des thèmes qui font « Oh oh oh le Québec ». Sur l’accueil au Québec il me semble que c’était assez indifférent, après il faut dire que moi je fais des salons de BDs depuis mon premier livre en 2006 et j’ai vraiment vu le gros gros changement qu’il y a eu dans la popularité de la bande dessinée au Québec. Quand j’ai commencé, dans les salons du livre, c’était vraiment destiné aux enfants, on était en retard par rapport à l’Europe, avec les blogs ma génération a trouvé un espace et maintenant on a ça au Québec.

Ce qui fait que Glénat Québec était vraiment entre deux chaises, et même si c’était relativement indépendant de Glénat France, c’est que c’était vraiment destiné au public français je pense. On savait que ça existait, mais il y a eu une couple de choix éditoriaux qui ont été assez impopulaire dans le milieu. Ils ont quand même scoré une couple de bons auteurs, mais ce n’est pas une maison d’édition qui a gagné l’estime du milieu, mettons. Dans mon idée ils ont sans doute cherché à trouver des talents locaux pour les exporter, mais c’était vraiment un projet bizarre. Le responsable était un québécois, qui aimait la BD mais qui m’a plus fait l’impression d’un homme d’affaire que d’un amateur d’art.

Comme on en parle, on avait discuté avec Glénat Québec pour faire un album chez eux, ça n’avait rien donné, je ne sait même plus de quel projet il s’agissait. J’avais complètement oublié ça !

Pour revenir à l’Ostie d’chat, il s’agit d’une bande dessinée à quatre main, chacune faisant plus ou moins un chapitre, et se répondant, peux-tu revenir sur la manière dont vous travailliez ?

En fait à cette époque, en 2011, j’ai déménagé dans la même rue qu’Iris. On était voisine, donc j’allais chez elle, on prenait l’apéro et on discutait de ce qui allait se passer ensuite. Souvent c’était une semaine elle, une semaine moi, il y avait une ligne vague mais ça restait toujours une surprise quand même. On savait ce qui allait exactement ce qui allait se passer, mais pas comment ça allait être raconté : les blagues, les dialogues, etc. Moi quand je le faisais, mon public, c’était Iris, et quand elle le faisait c’était moi son public. Le but n’était pas du tout de faire des albums à l’époque.

Vous le mettez quand même en ligne, en visant un public. Les albums sont ensuite publiés chez Delcourt, éditeur français, ce qui induit bien une réception mondiale quasiment dès l’origine. Vos deux blogs étaient déjà un peu connu, comment ça s’est fait tout ça ?

On avait beaucoup de lecteurs français, à mon avis parce que Boulet nous a fait beaucoup de pub. On avait aussi des invités parfois, qui ont dessiné des pages, c’est arrivé trois fois et c’était toujours des Français : Boulet, Wouzit et un récit par Marine Blandin et Sébastien Chrisostome2. Donc c’est possible qu’ils nous aient amené du public aussi.

Quand on lisait les commentaires, on se rendait compte qu’il y avait beaucoup de français, rien qu’à la façon d’écrire on pouvait deviner, je me souviens qu’on était un peu surpris qu’il y en ait tant que ça car c’était très québécois, mais c’est vraiment Boulet qui nous envoyait des lecteurs.

Il y avait tout de même un petit succès dans le monde de la BD québécoise. Iris m’a raconté qu’une fois elle était dans un party et qu’elle parlait à des gens qui n’avait aucune idée de qui elle était, et qui lui avaient dit qu’ils ne lisaient pas de BD, « à part l’Ostie d’chat évidemment ». Iris était comme « bah c’est moi ça ».

Pour moi le succès était pas mal dû au fait que c’était récurrent, on avait la discipline de faire un épisode toutes les semaines, comme on alternait c’était un toutes les deux semaines, avec des petits chapitres de 4/5 pages et des petits formats, l’équivalent du A5, faque ça allait assez rapidement.

Tu as exprimé ta peur du folklore avec Glénat Québec, tu n’avais pas peur justement, surtout en le faisant éditer en France, que L’Ostie d’chat soit très folklorisant ?

C’est sur que ça aurait pu, mais on ne répondait pas à un travail de commande avec un thème, on ne faisait que raconter des choses en lien avec nos vies. C’est pas du tout la même chose et on ne forçait rien. Et puis au début notre public c’était des québécois, il n’y avait donc pas à faire « comme si », on ne pensait vraiment pas aux Français et encore moins à le faire publier en France. Même à la fin, quand on faisait le troisième tome on savait que ce serait publié ensuite chez Delcourt, on se disait « s’ils ne comprennent pas, tant pis pour eux », c’était vraiment pas la question.

Pour revenir à l’éditeur, on s’est retrouvé avec comme l’équivalent du premier tome sur internet et on s’est dit que ça serait le fun de faire un livre. On l’a proposé à La Pastèque, qui était plutôt intéressée, on a lunché, mais ils voulaient faire un gros tome avec toute, comme l’intégrale, alors que nous on voulait une série. Ils voulaient un beau livre avec de la couleur et nous on voulait quelque chose de pas cher, sur du papier cheap, à la Archie. On a finit par faire une intégrale mais elle reste par chère3, c’est un livre de toilette l’Ostie d’chat, pas un beau livre.

On a imprimé trois copies de toutes les pages qu’on avait déjà dessinées, pour le faire lire à du monde, pour voir si ça se tenait en livre papier. Iris en a envoyé le PDF à Lisa Mandel et moi je l’ai fait lire à Boulet, quand j’étais chez lui. Il a trouvé ça super bon et m’a dit qu’on devrait le proposer à Shampoing.

Nous on était comme « Shampoing ? Delcourt ? Pourquoi ? », mais en même temps c’était un peu comme un rêve. C’était la collection de Lewis Trondheim, qu’on lisait depuis des années. Et puis se faire éditer par un éditeur français pour un québécois c’est comme un rêve, ne serait-ce que pour les avances. Les avances sont faramineuses comparé à ici. Mon livre chez Mécanique générale c’était 1000 $, pour le premier tome chez Delcourt c’était 12 500€, alors il fallait le diviser en deux mais on avait quand même trois tomes, et les euros valent plus que l’argent canadien. Bien sûr aussi, la distribution est vraiment plus grande, c’est pas juste le Québec mais toute l’Europe francophone, j’étais confiante que ça se vende bien au Québec, mais là ça allait plus loin.

Boulet a écrit un email à Trondheim, avec le PDF, j’ai jamais pu voir ce qu’il a écrit, il a refusé que je le liste. Après une coupe de journées, je suis allé voir dans mes spams et il y avait un email de Trondheim, on s’attendait un peu à dealer mais son message c’était « okay on y va, on va le publier ». D’ailleurs c’est lui qui nous a dit qu’on ne touchait pas le langage, qu’on laissait tel quel.

Oui, si tu peux revenir là-dessus car c’est évoqué dans Trip.

Iris avait déjà eu une expérience avec un éditeur français et ils lui avaient demandé de faire un lexique. Et je crois qu’il venait de sortir en France un livre avec un lexique, je me rappelle plus c’était quoi le livre… mais il y avait des astérisques pour expliquer et je me disais « voyons donc, c’est donc bin ridicule ». Cette fois-ci c’est Trondheim qui nous a dit directement « On ne fait pas de lexique » et on était comme « Super, parce qu’on n’en voulait pas ».

On l’aurait fait s’il nous l’avait demandé, parce qu’on sait que parfois les Français ont de la misère avec le dialecte québécois. Mais finalement on a pas eu besoin de poser la question, ce qui est très bien.

Guy Delisle m’a dit qu’une différence qu’il a vu entre ses publications à l’Association et chez Delcourt c’est notamment sur sa diffusion au Québec, Delcourt ayant une plus grande force de frappe à l’étranger. Toi c’est différent car tu étais publiée au Québec mais est-ce que paradoxalement tes livres « français » ont été mieux diffusés ?

Je ne dirai pas ça, je pense que c’était vrai encore quelques années avant, mais en 2012 la bande dessinée québécoise était en plein essor. L’Ostie d’chat s’est plus vendu que mes livres québécois, mais c’est le territoire français qui a fait la différence. Je ne me rappelle plus très bien des feuilles de ventes je dois t’avouer, mais j’ai pas l’impression qu’à l’époque où c’est sorti il y avait une si grande différence au Québec.

Au niveau de la réception, j’imagine que tu as échangé sur cette série avec des Français, que tu l’as dédicacée à Angoulême ou ailleurs. Comment était-il reçu ? Y avait-il des choses qui revenaient chez les lecteurs ?

On l’a signé à deux à Angoulême une fois, c’est tout, on n’a pas fait de tournée. Quand on était en France séparément on pouvait signer l’Ostie d’chat, mais au milieu d’autres livres, c’est dur de penser les livres en vase clos.

Ha si, une fois j’ai dédicacé dans une foire du livre à Bordeaux, L’Escale du livre, c’était pas vraiment mon public, les gens ne connaissaient pas, mais j’ai quand même vendu une coupe d’Ostie d’chat. Il y a un homme qui l’a acheté, l’a lu le soir et est revenu le lendemain en me disant « Il y a une expression québécoise que je ne comprends pas ! Est-ce que vous pourriez comme me traduire s’il vous plaît ? » Il a ouvert le livre et m’a pointé l’expression en question, c’était « Chow mein », c’est un plat chinois ! Dans le contexte c’était assez évident, mais il a dû se dire « bon c’est une BD québécoise ce doit être une expression québécoise ».

Pour sa défense le chow mein c’est une grosse référence à un film québécois, des références de ce genre il y en a une coupe comme ça. Par exemple à un moment Jean-Sébastien dit à sa nouvelle copine, qui est indienne, « T’as de la neige dans tes mitaines », ça aussi c’est une réplique d’un film culte québécois, La Guerre des tuques, mais c’est pas grave si tu l’as pas.

Puisque tu as travaillé avec des éditeurs québécois, tout de même distribués en Europe (dès le début pour La Pastèque, assez vite pour Pow Pow), peux-tu me décrire un peu les différences de relations ? Même si il y a aussi la différence entre un éditeur de proximité, alternatif, et un des plus gros éditeurs du marché.

C’est forcément plus difficile quand c’est par email, Luc on habite la même ville. Pour Delcourt c’est d’autant plus marqué que pour tout ce qui est graphisme ils engagent des compagnies de sous-traitantes, donc dès qu’on avait des questions sur le graphisme, il fallait passer par un intermédiaire.

La communication était plus difficile. Ça n’allait pas créer de problèmes, mais c’est moins agréable que de travailler avec quelqu’un en qui on a 100 % confiance. Et Luc [Bossé] est très très très transparent, ce qui n’est pas le cas avec une grosse boîte, mais on a toujours eu de supers bons rapports avec Delcourt et ceux qui nous suivaient là-bas. Quand on allait à Angoulême, on rencontrait pour la première fois ceux avec qui on travaillait, puis on les voyait deux jours, c’est différent.

Une chose avec Delcourt c’est que j’ai l’impression que pas mal de monde achetait le livre parce que c’était la collection, ils ne nous connaissaient pas et se disaient « Ha je vais découvrir », alors que chez Pow pow, quand on va à Angoulême maintenant, on a un public qui nous connaît, qui a ses auteurs préférés, qui sait ce qu’il veut. Cette année [2023], j’étais surprise de voir à quel point j’ai eu beaucoup de libraires qui sont venus me voir, j’en ai au moins quatre qui sont venus me parler de Football fantaisie, ça dit quelque chose aussi de comment Pow pow s’implante peu à peu dans les librairies en France.

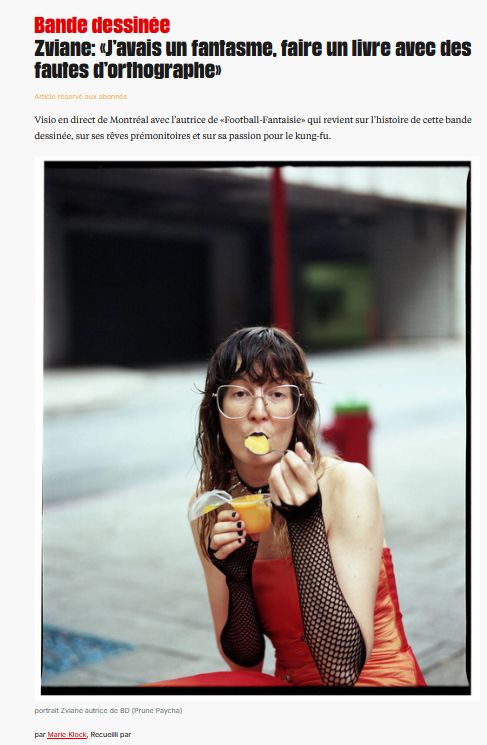

Football fantaisie est un gros livre expérimental, tout en couleur, assez risqué, qui a eu des prix au Québec, une belle presse en France, notamment une page dans Libération, peux-tu me parler de ça ? C’est sûr que la langue n’est plus tant un sujet ici, en faisant une langue nouvelle tu élimines ce problème.

Ou alors j’en créée un autre ! Cette interview c’est drôle, car j’ai vraiment énervé Facebook, pas les Français je pense, mais les Français de Facebook, c’est seulement un type de personne.

Je n’ai pas choisi le titre ! [« J’avais un fantasme, faire un livre avec des fautes d’orthographe »] Quand je l’ai vu en vrai je me suis dit comme « Ha, pourquoi elle a mis ça ? », c’est très provocateur et le livre est provocateur, donc ça me plaît, mais ça met l’accent sur quelque chose qui est vraiment pas le cœur de Football fantaisie, c’est ça que je trouve un peu dommage.

Mais après Libération, wow, je ne m’attendais pas à ça, c’est un article très complet dans un grand quotidien, mais je pense que Marie Klock4 a vraiment pogné quelque chose avec le Québec. Elle était venue la première fois pour un festival de musique pis elle était sous le choc de Montréal, ici la limite entre l’underground et l’overground est dans doute plus flou qu’en France. En bande dessinée il y a moins de star system, même ceux qui vivent professionnellement de la BD continuent à faire des fanzines en parallèle, c’est comme normal tandis que c’est plus séparé en France j’ai l’impression.

Cette distinction se maintient dans le temps ? Dans son essai sur le fanzine au Québec Izabeau Legendre explique justement que dans les années 80 on ne peut pas parler d’undeground ou BD alternative au Québec, car il n’y a pas de mainstream, comme si toute production québécoise était alternative par rapport à ce qui vient d’Europe et USA. C’est un peu moins le cas quand même non ?

C’est sur, ça a bougé, mais moi j’ai publié un fanzine par exemple, je le tirais à 500 exemplaires, c’est pas très loin du mille exemplaires de plusieurs de mes livres. La différence est pas si marquée, c’est pas des tirages si loin des uns des autres, et tu peux gagner plus d’argent en autoéditant parfois. Surtout qu’avec les moyens d’aujourd’hui la qualité d’impression est très bonne même sur de petits tirages.

Cette proximité fait que le milieu c’est vraiment le fun. Cette proximité fait que le milieu c’est vraiment le fun, parce que quand il y a de nouvelles personnes qui poppent là-dedans c’est assez facile de s’insérer, j’ai trouvé que la France c’était plus hiérarchisé dans le domaine de la bande dessinée. Je ne sais pas si c’est comme ça dans d’autres domaines, mais probablement.

Pis aussi, j’ai rencontré des jeunes françaises dans un salon à Montréal et leur première question c’est « Où tu as étudié ? », comme si l’école c’était vraiment important, que c’était le niveau 1, puis tu as un niveau 2… Il y a des gens qui ont 50 ans, on fait carrière dans n’importe quoi puis commencent à faire des fanzines tout d’un coup. C’est plus low profile, moins glamour si tu veux.

Tu me disais que ça l’est de plus en plus quand même…

Oui mais non, il y a un succès d’estime qui est plus présent, mais glamour je dirais pas là.

J’ai du mal à imaginer le milieu de la BD français comme glamour, Angoulême c’est pas Cannes !

Justement, là je suis en train de changer de carrière. Je mets mon pied dans le monde du cinéma, qui est un autre monde complètement. Le rythme de production est plus chaotique, il y a plus d’argent en jeu, il y a plus de risques à prendre, il y a beaucoup de séduction, c’est pas mal moins zen. Là le glamour existe, je le vois, même au Québec, souvent j’ai impression de parler à des masques. Et je trouve qu’on est tellement mieux dans un monde sans glamour, dans la bande dessinée.

Entretien réalisé par Zoom le 2 novembre 2023,

corrigé et complété par courriel en janvier 2025

1 La première version du blog est également animée par Domitille Collardey et Olivier Tallec. Lisa Mandel, Erwann Surcouf et Ohm les rejoignent ensuite.

2 Né à Montréal en 1980, Chrisostome est québécois, mais a grandit en France après ses dix ans, pays où il se forme à la bande dessinée, étudie et travaille.

3 L’intégrale est vendue 25,50 €.

4 Marie Klock est une musicienne et chanteuse qui écrit parfois pour Libération, notamment sur la bande dessinée.