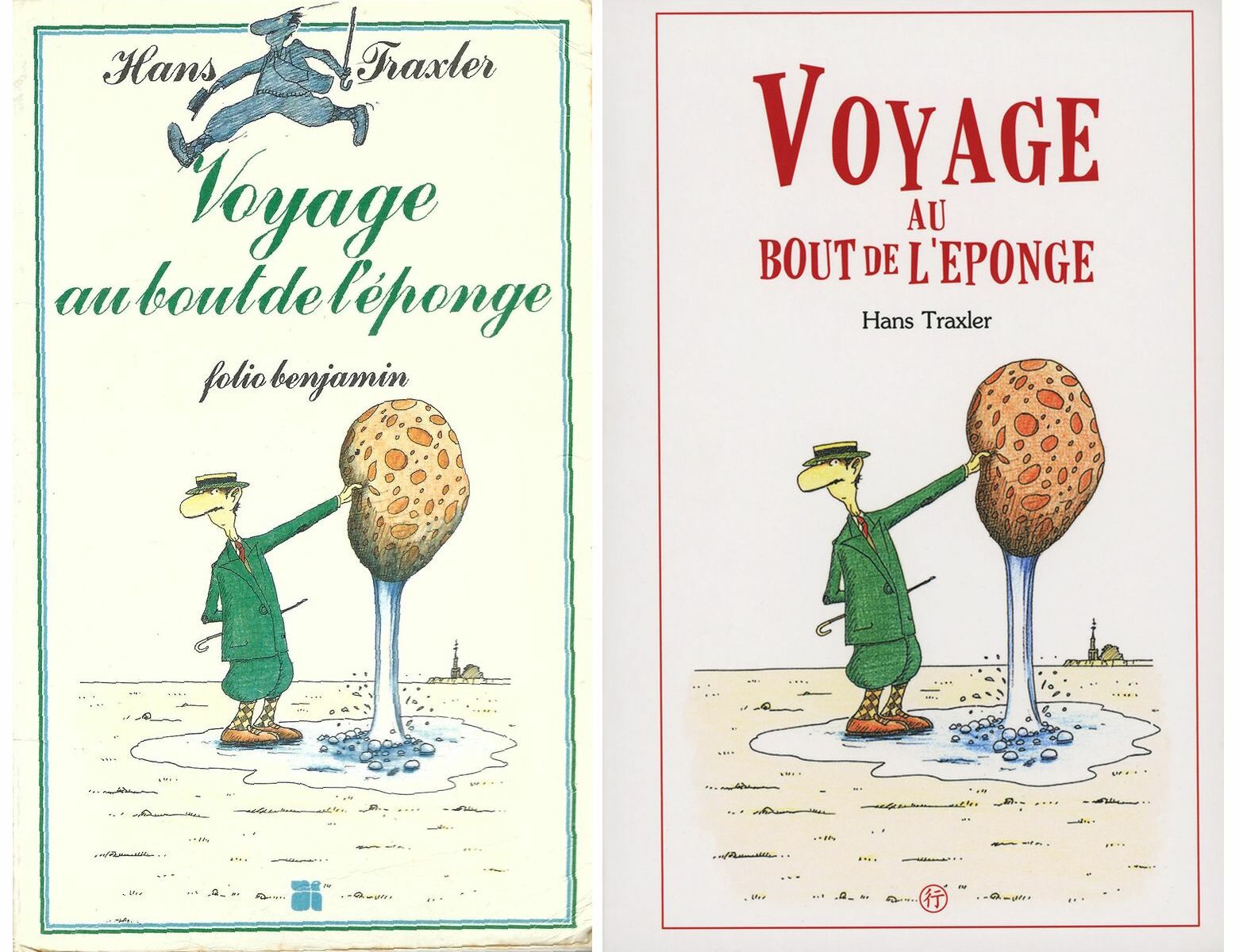

Dans ma bibliothèque d’enfant était un merveilleux livre d’Hanx Traxler, Voyage au bout de l’éponge. Cet auteur est assez culte dans la littérature jeunesse, et il me semble que ce livre particulièrement, même s’il a longtemps été épuisé. L’édition Folio Benjamin, publiée en 1980, n’était plus rééditée depuis au moins dix ans quand Le Chineur, petit éditeur au catalogue pluriel et atypique, a décidé de le rééditer en 2015, avec une nouvelle traduction, réalisée par Jessica Blandin et Abel Ségrétin, qui est aussi l’éditeur .

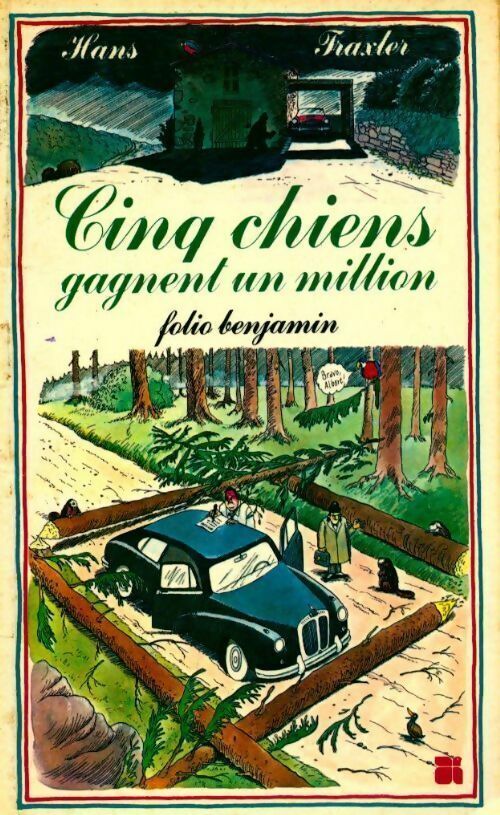

Né en 1929, Traxler est grand auteur pour la jeunesse et dessinateur satirique, on lui doit notamment la fondation de deux importants journaux de caricature allemands : Pardon (1962-1982) et Titanic, créé en 1979 et qui paraît encore. En Français, son œuvre est relativement peu disponible. Deux ans après le Voyage, Folio Benjamin a aussi publié Cinq chiens gagnent un million, un livre au titre attrayant dont j’ignorais l’existence avant de me lancer dans ce petit texte. Surtout, l’éditeur suisse francophone La Joie de lire (qui publie notamment le merveilleux Øyvind Torseter), ont lancé depuis 2009 une série de publications d’albums jeunesse. Là aussi je l’ignorai, là aussi les titres sont réjouissants et l’ensemble a l’air très beau, il ne fait guère de doute que j’irai y voir bientôt. L’ensemble est présenté ici, mais pour le plaisir en voici la liste des titres : Le Garçon qui voulait être une marmotte (2009), Le Chat qui n’arrêtait pas de grandir (2016), Sophie et le cor des Alpes (2017), Viens, Émile, on rentre à la maison ! (2018) et L’Éléphant qui voulait rester petit (2019). Ajoutons-y Sombre nuit, écrit par Nelly Singeret et publié dès 1997, mais manifestement épuisé.

Voyage au bout de l’éponge fait penser à une comptine, et se déroule de page en page, en sautant de sonorités en actions inattendues. Le résumer n’a pas un grand intérêt, mais pour faire court : un homme trouve une éponge, elle se vide d’eau et inonde le monde, il fuit donc, navigue, s’envole, etc. Le récit est pourtant assez construit, et je me souviens qu’enfant il me semblait tout à fait logique, alors que l’on passe bien d’étranges choses en étranges choses. Le dessin, assez simple et aux douces hachures, entraine dans un imaginaire bondissant avec beaucoup de délicatesse. Pour ajouter à l’émotion, le relisant des années plus tard, j’apprends dans la biographie de l’auteur qu’il a réalisé ce livre dans un château écossais où il s’était retiré pour mourir, après un diagnostic implacable lui laissant quelque mois à vivre. Cela explique sans doute la puissante légèreté du tout, livre-testament qui ne se veut pas leçon de vie mais secoue des choses sans trop le donner à voir. Cette solennité habite l’ouvrage, mais amuse aussi puisqu’à désormais 93 ans, Traxler est toujours vivant.

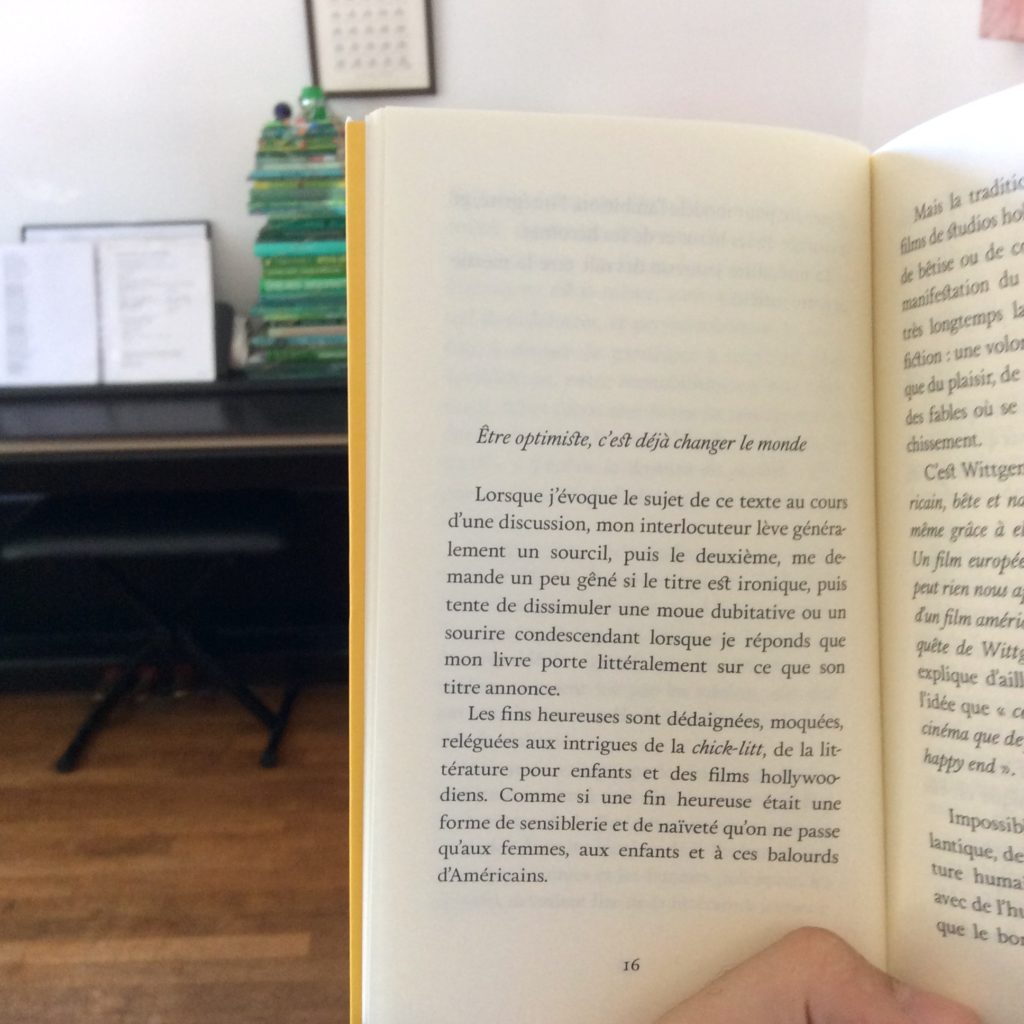

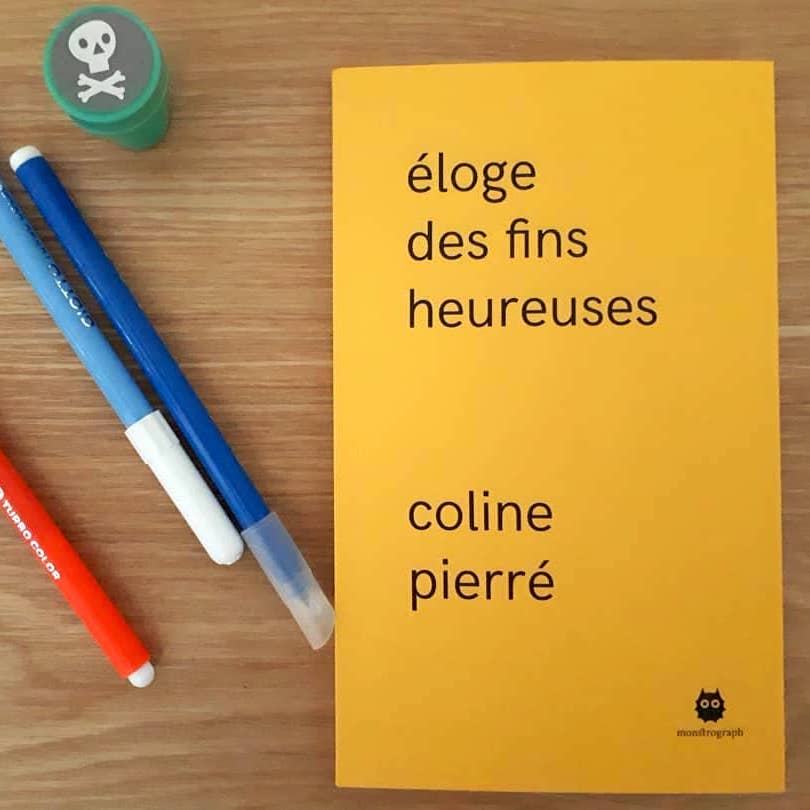

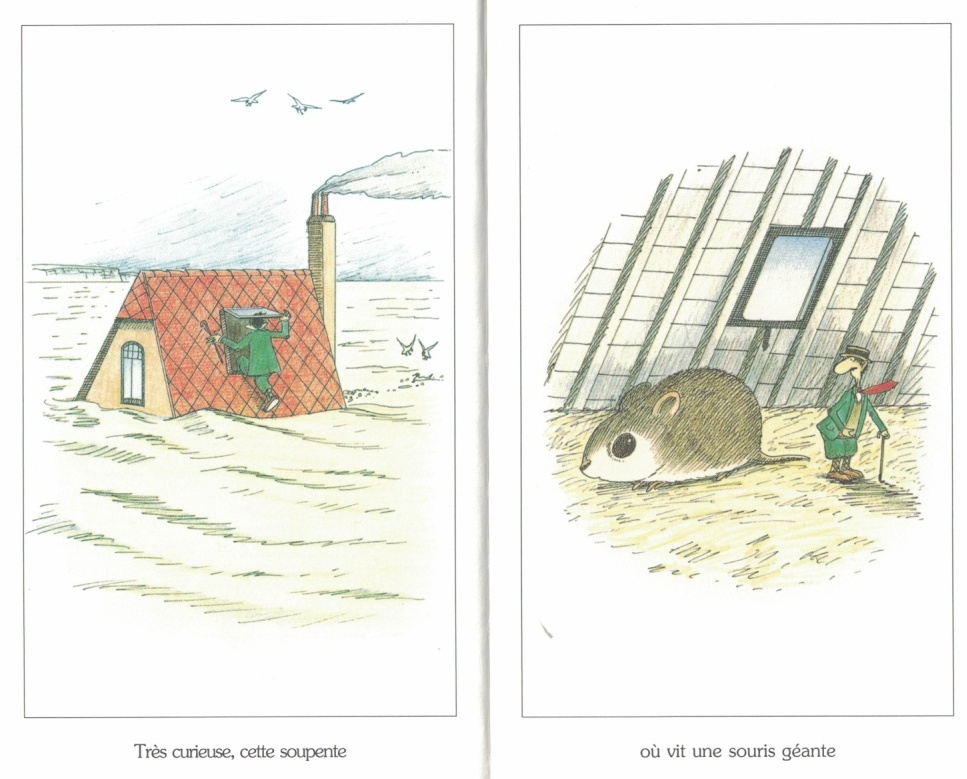

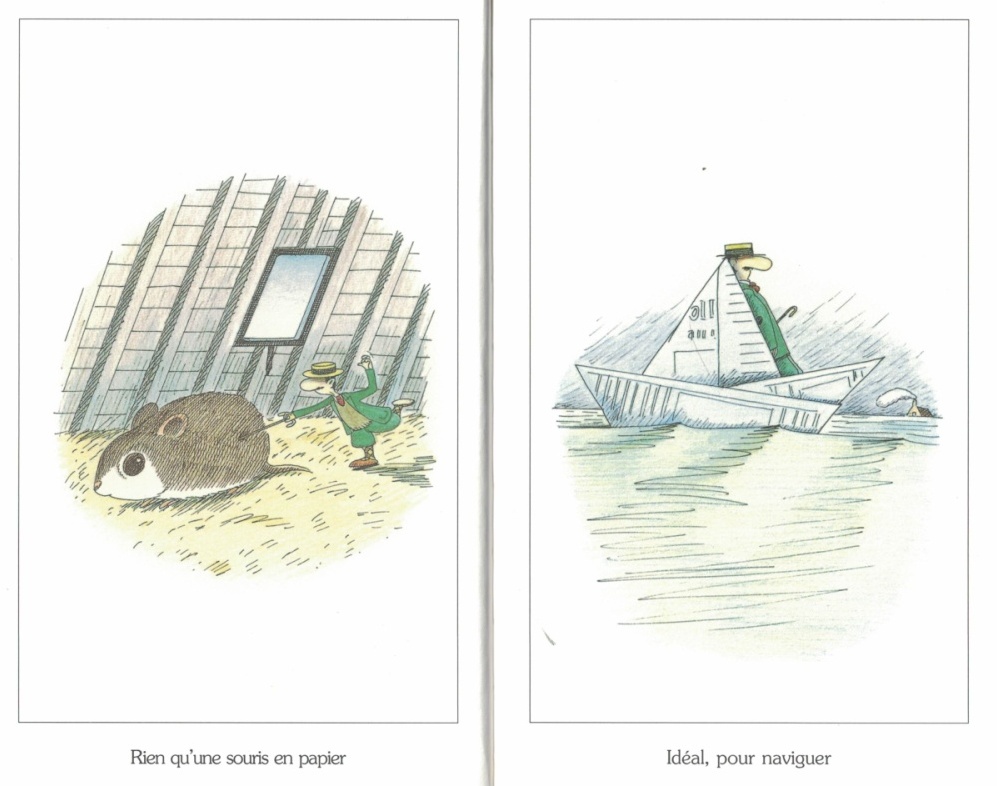

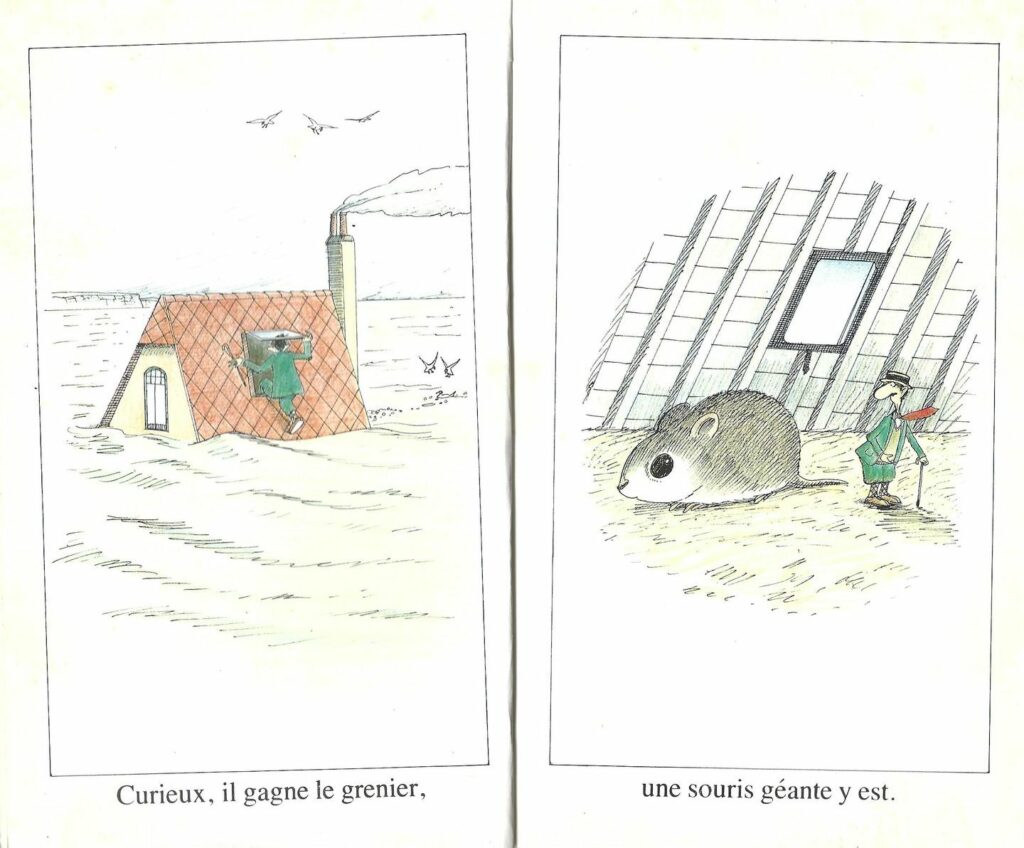

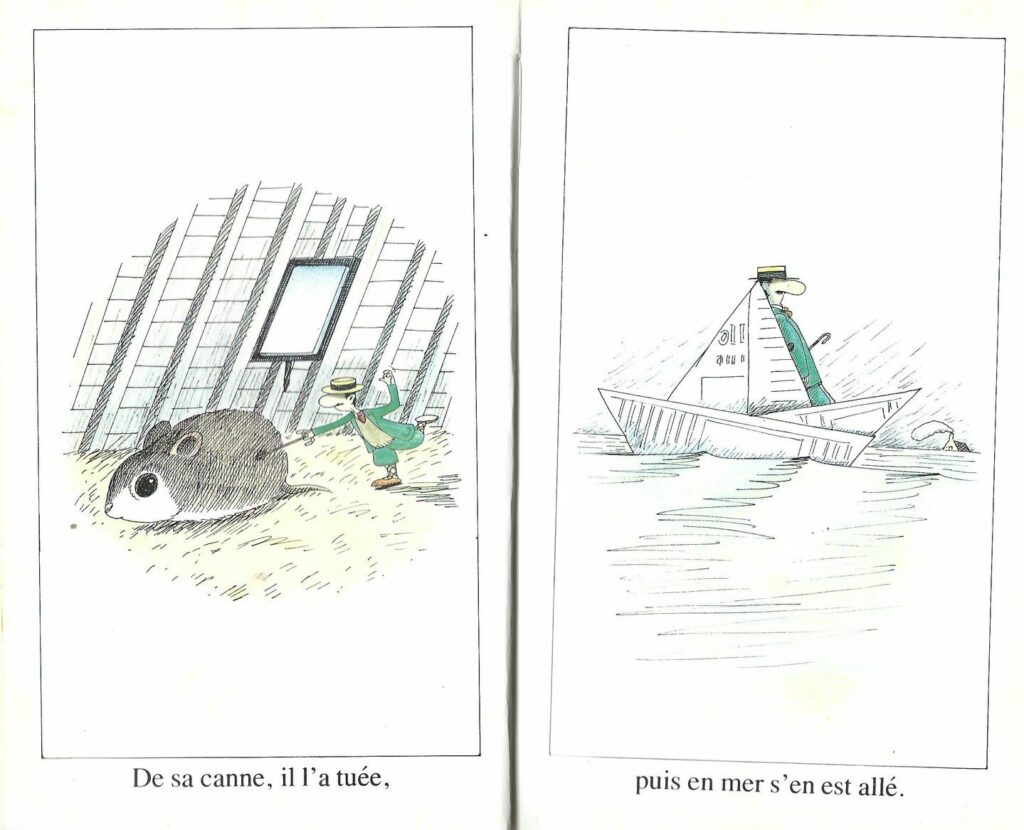

Au-delà de cette déclaration d’amour sincère à un ouvrage qui, je le constate dès que je l’évoque, a beaucoup marqué ses lecteurs, je m’arrête ici sur une curiosité de l’ouvrage. Lisant la réédition du Chineur j’arrive donc à une suite de pages où notre bonhomme cravaté entre dans une maison par une lucarne et tombe sur une énorme souris et la tue – je me souviens d’ailleurs avoir, petit, été à la fois effrayé par cette énorme bête et attristé de cette mort violente alors qu’elle ne semblait pas dangereuse. Mais en lisant les pages, mon sourcil monte. Les voici :

Cette histoire de papier me perturbe, ça ne me dit rien, même si cela fait sens avec la page qui suit la séquence, où l’homme crée un bateau en papier journal pour prendre la mer. Le reste du livre, toujours délicieux, est conforme à mes souvenirs même si la traduction diffère forcément par endroits. C’est la joie des traductions. Mais tout de même, je m’interroge et consulte donc la version Gallimard de 1980, traduite par Patrick Jusserand :

Et bien c’est en effet très différent. Je ne suis pas forcément surpris, à trente ans d’intervalle il y a forcément des différences dans les traductions, on ne parle plus pareil, des subtilités parfois oubliées (notamment dans la littérature jeunesse), ou aseptisées, peuvent être réhabilitées. Ici le sens change quand même fortement et, pour le coup, la nouvelle version est moins brutale. Non seulement un lien logique se créée entre les séquences, le bateau est donc fait avec le corps de cette souris, mais en plus elle n’a pas été tué brutalement puisqu’elle est de papier, ni gratuitement puisque cette mort qui n’en est pas une a une utilité. Par contre, trouver « une souris de papier » géante dans un grenier, je trouve ça bizarre (chose que l’on peut questionner dans n livre où tout est relativement absurde).

Puisque je ne parle pas allemand et n’ai croisé personne avec la VO en capacité de m’éclairer, et que j’avais les coordonnés de l’éditeur à qui j’avais pu dire ma joie de cette réédition, je lui ai donc directement demandé. Chose amusante, il en a été lui-même surpris, et est retourné à la source, où il n’a trouvé aucune souris de papier. Il se souvient, dans le binôme de traduction, avoir fait ce choix et imagine avoir trouvé cela plus fluide. En se laissant porter parfois on dépasse sa pensée sans doute, il l’a reconnu sans mal mais en était surpris lui-même, ce qui est assez beau sur la capacité à une création de dépasser ceux qui la font. Ici, cela donne une éponge un rien sur-traduite, que l’on se réjouit tout de même de pouvoir à nouveau presser indéfiniment.

Voyage au bout de l’éponge, de Hans Traxler

Es war einmal ein Mann

Traduit par Jessica Blandin et Abel Ségrétin

Éditions Le Chineur, 2015, 13.50 €

9782954986722

PS : si quelqu’un a les pages en question en allemand, pour moi ça ne sera pas plus clair, mais ça pourra faire une intéressante conclusion.