Miguel Tremblé est un collègue bibliothécaire de Montréal, chroniqueur pour la revue Liberté, où il parle des bibliothèques, de celles et ceux qui y vivent, et de ce qu’elles peuvent dires. J’ai été particulièrement marqué par une de ses chroniques nommée « À quoi sert une bibliothèque pendant un feu de forêt ? », parue dans le n° 341 (hiver 2024) dont la première ligne était marquante : « À rien ». Il y a une grande puissance dans ce texte qui, derrière, parle bien sur de l’intérêt de la ressource documentaire face à l’écoanxiété, de l’importance de lieux hospitalier, etc. Mais rappelle aussi que malgré tout, nous ne sommes ni des pompiers ni des médecins, et qu’il faut tenter d’améliorer le monde mais sans non plus que notre vision du métier comme « mission » laisse penser que l’on peut tout faire (ceci n’est pas le sens de la chronique en tant que tel, mais ça m’a amené à cette réflexion).

A l’occasion d’un article pour un collectif sur les bibliothèques dans le monde, j’ai réalisé ce long entretien avec lui, et seules quelques bribes s’y retrouvent vraiment. L’entretien me semble passionant aussi in extenso, alors le voici !

Revenons un peu sur ton parcours étudiant et professionnel, comment es-tu arrivé au métier de bibliothécaire, avais-u une autre expérience avant et où es-tu aujourd’hui ?

J’ai d’abord une expérience comme intervenant social, avec un baccalauréat1 en sociologie. J’ai un background d’intervention auprès des femmes en situation d’itinérance2 notamment, je ne le mets plus sur mes CV car c’est plus ça que je fais, mais ce n’est pas complètement déconnecté le social et les bibliothèques, bien sûr.

De 2014 à 2017, j’ai travaillé en job étudiant pour le réseau des bibliothèques de l’Université de Montréal, notamment comme technicien puis bibliothécaire aux communications de la bibliothèque. C’était très politique, il fallait harmoniser la communication des 17 bibliothèques, former les agents, valider comment les choses étaient communiquées. J’étais également employé comme agent de recherche pour l’Observatoire sur les profilages – sociaux, raciaux et politiques –, j’ai notamment travaillé avec la Commission populaire sur la répression politique en faisant ma maîtrise de bibliothéconomie. Durant ce temps j’ai aussi travaillé un an pour l’Association pour l’avancement des sciences et techniques de la documentation, qui me mettait en contact avec tous les métiers de ce secteur, j’ai instruit une cinquantaine de dossiers de subvention.

Après obtenu ma maîtrise, j’ai appliqué sur une offre d’emploi et suis entré dans les bibliothèques de la ville de Montréal en 2018. Je n’y avais pas particulièrement de réseau, je n’ai pas été pris d’ailleurs mais la personne qui avait été recrutée a démissionné et ils m’ont appelé alors que j’étais à Amsterdam, mais ils m’ont attendu ! J’ai fait un an à la bibliothèque Mordecai-Richler, trois dans celle du Plateau-Mont-Royal, puis dans celle de Maisonneuve depuis son lancement. On pourra y revenir tout à l’heure mais ici je m’occupe particulièrement de littératie numérique, donc le médialab et des références.

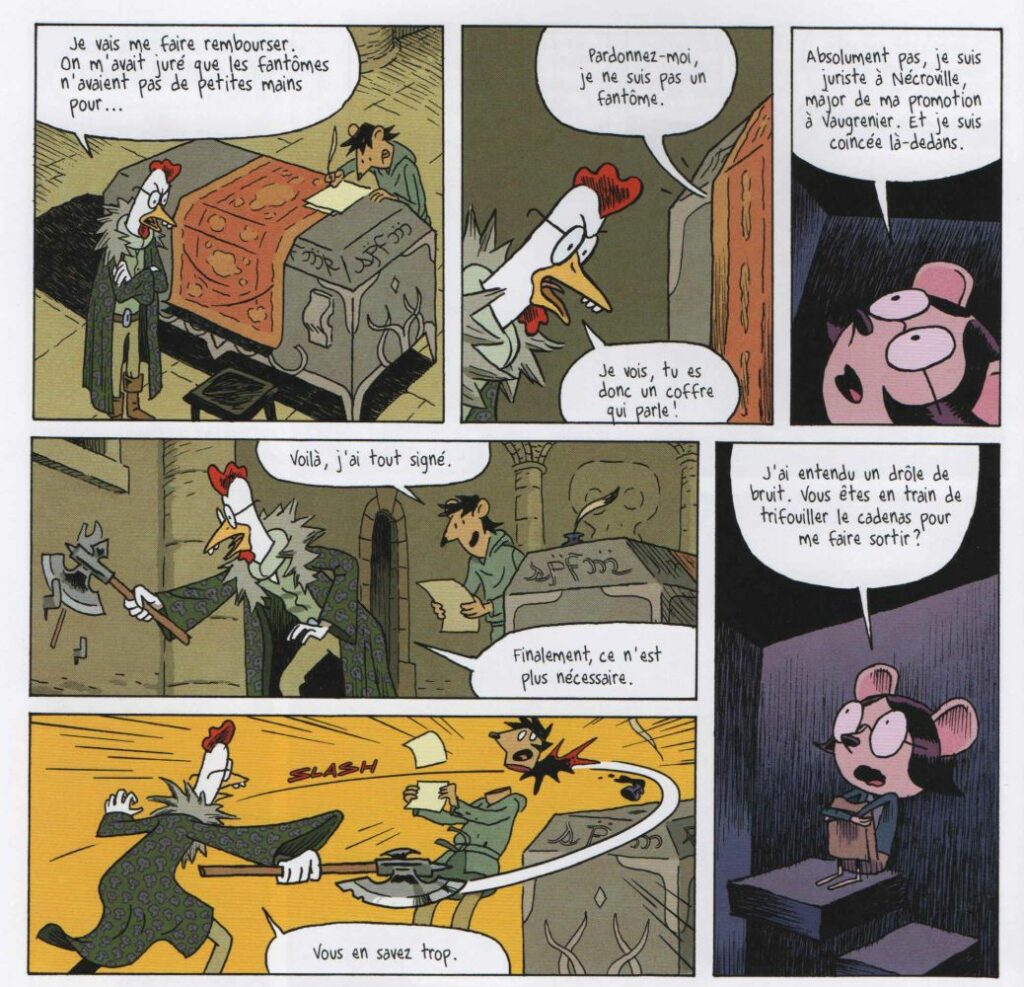

En parallèle, depuis juin 2023 je signe une chronique sur les bibliothèques à tous les deux mois dans la revue Liberté, l’idée étant de les présenter comme des espaces publics et parler de la manière dont les enjeux sociaux traversent mon travail. Un des textes que j’ai préféré écrire c’est « À quoi sert une bibliothèque dans une forêt qui brûle », qui parle de l’épisode des feux de forêt dans le Nord cet été, et comment on ne pouvait respirer dans la bibliothèque tout en tentant d’appliquer le règlement… En 2018 j’ai aussi fait une mission de consultant académique pour la bibliothèque de préfiguration de l’Université de l’Ontario français, c’était intense, j’ai visité plusieurs bibliothèques au Québec et en Ontario, j’ai fait les plans, mais le projet a été annulé alors c’est surtout un beau rapport que j’ai chez moi pour l’instant.

L’Université de Montréal, où tu t’es formé en bibliothéconomie, est une université publique j’imagine ?

C’est assez subtil mais l’Université de Montréal est une université privée, financée avec des fonds publics mais spécialisée en recherche et avec un modèle de développement et un conseil d’administration privés. Les coûts d’inscription sont à peu près les mêmes pour les étudiants québécois. Si j’ai choisi une université privée ce n’est cependant pas spécialement par goût, mais tout simplement parce que c’est la seule université qui offre cette formation en français dans toute l’Amérique du Nord.

Tu étais donc intervenant social, pourquoi avoir décidé de t’orienter vers les bibliothèques ? Avais-tu été à leurs contacts dans ton ancien métier ? Comment à tu pris connaissances des enjeux qui t’intéressaient, as-tu pu échanger sur le métier ?

Je faisais de l’intervention sociale en parallèle de mon baccalauréat en sociologie, sans trop savoir où je m’en allais. Ce qui était intéressant avec la bibliothéconomie c’est que ça continuait en donnant un cadre à l’intervention publique. Cela me permettait de continuer à être au cœur des communautés avec un métier qui a beaucoup de sens, tout en ayant des limites claires. Je suis quelqu’un de sans doute trop empathique pour être intervenant social, je me brûle vite et quand les gens me racontent leur histoire j’y vais avec eux plutôt que de les accompagner. En bibliothèque il y a toujours cet accompagnement, mais il y a un bureau entre moi et la personne, on peut parler de beaucoup de choses mais le contexte limite l’intervention. On parle des gens, on leur donne des outils, on permet la rencontre en travaillant l’autonomie, sans que ce soit toujours dans une situation de crise.

J’aimais déjà bien les bibliothèques, je me sentais bien dans ces lieux, je connaissais deux personnes avec qui j’ai pas mal échangé, je m’en souviens car je leur ai ramené une bouteille quand j’ai eu mon diplôme ! Sur le travail social, je n’allais pas vraiment en bibliothèques avec les usagers des services, mais en 2005 la Grande bibliothèque a été ouverte ici et ça a été un vrai changement de regard sur le métier. C’est Lise Bissonnette qui a porté ce projet et, étant donné que c’est un lieu très ouvert en centre-ville de Montréal, qu’en bibliothèque il y a peu d’agents de sécurité ou que leur rôle n’est pas de juste mettre les gens dehors, que c’est très grand, on a vu beaucoup de présence d’itinérants à la bibliothèque. Je pense que c’était vraiment voulu par les équipes de la BAnQ de ne pas être dans une politique répressive et ça a posé énormément de questions, car ça vient avec un paquet d’enjeux sur la cohabitation des publics, la gestion des odeurs, de la santé mentale… Ce débat-là m’a amené à réaliser que les bibliothèques ce n’était pas que pour les familles dites « normales », que c’était pour tout le monde et ça m’a entraîné vers ce métier.

Pour désormais rentrer dans ton métier au quotidien, peux-tu nous décrire l’espace de ta bibliothèque actuelle, le nombre d’employés ?

À Maisonneuve, nous sommes 45 à peu près. Il y a quatre bibliothécaires et quatre techniciennes3, une cheffe de section qui est au fond la gestionnaire, nous n’avons pas d’agents de sécurité ou de vigiles donc le reste ce sont des aides-bibliothécaires, une dizaine d’emplois permanents les autres étant des auxiliaires. Les conventions de travail sont très cadrées entre les fonctions, mais je dis toujours aux aides-bibliothécaires que selon ce qu’ils vont me donner je vais les exploiter au maximum ! Je ne peux pas les obliger à faire une conférence sur un sujet qu’ils aiment beaucoup mais s’ils en ont envie c’est possible. Il y a aussi deux préposés à l’entretien, qui sont dans les effectifs de la ville. C’est une chance de les avoir car ils sont généralement de l’arrondissement et le bâtiment est très grand donc en en a bien besoin…

Pour le bâtiment justement il est donc très vaste, 3313 mètres carrés sur trois étages avec des escaliers et ascenseurs. C’est souvent la première expérience des gens qui ne s’y retrouvent pas, ne savent pas où aller, la signalisation pourrait certainement être améliorée ! Mais quand même ça a été bien pensé, puisque quelqu’un entrant pour la première fois a tous les services près de la porte. Il y a 9 plateaux qui sont organisés en fonction de différents publics : les tout-petits, documentaires et la fiction jeunesse, les documentaires et la fiction adulte, un agora, une salle de lecture, une salle pour les ados et les jeunes adultes, un médialab, des salles de travail de différentes taille, etc. On a aussi accès au toit sur lequel on a mis un jardin. Ça peut prendre près d’une heure faire le tour de l’installation

Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier ?

Je l’ai dit au début, il y a vraiment la question du sens, la variété du lien, et à la ville de Montréal les conditions sont quand même assez bonnes pour exercer le métier, les gens aiment venir y travailler et ça se sent.

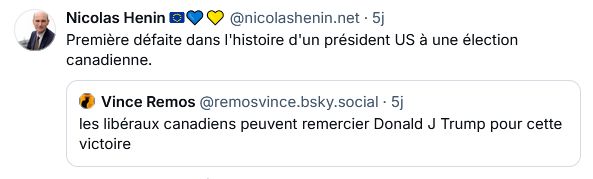

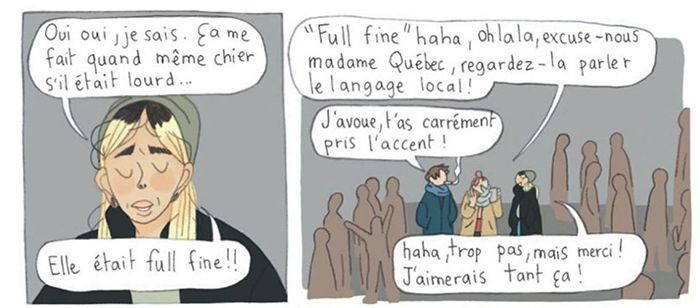

Ce qui pourrait me questionner sont parfois des limites politiques à l’engagement culturel que j’aimerai avoir, parfois le cadre de la ville et de mon arrondissement ne me permet pas forcément d’agir comme je l’aimerai, par exemple sur le lien avec les communautés non-francophones. Une chose aussi c’est que nous sommes dans le seul territoire francophone majoritaire d’Amérique, c’est très ancré et il y a des politiques pour lutter contre un recul de cela, au provincial, mais moi je suis dans un quartier extrêmement multiculturel et changeant. Mais ce que ça veut dire c’est que parfois au quotidien, par exemple pour les heures du conte ou l’adaptation des services, je ne peux pas accueillir tout le monde de la même manière car je n’ai pas le droit de diffuser une action culturelle qui ne soit pas en français. Il y a des bibliothèques de la ville de Montréal où le conseil d’arrondissement le permet, mais la CAQ4 a fait passer un projet de loi, la loi 14, qui nous oblige à avoir un accueil de prime abord en français, et une programmation uniquement en français, ce qui n’était pas du tout la ligne des gouvernements il y a quinze ou vingt ans où il s’agissait d’accueillir les gens le mieux possible dans la bibliothèque pour qu’ils s’y sentent bien et s’intègrent à la communauté et, éventuellement, ensuite, apprennent le français. Là le mandat est très différent, c’est la francisation, et on n’a pas le droit de parler aux gens dans leur langue même si on la parle, sauf s’ils sont ici depuis moins de six mois, et la charge de la preuve leur revient, par exemple en venant avec un papier avec une date précise.

Dans ces cas j’ai l’impression que c’est mal faire mon travail que de ne pas accueillir ces gens, mais c’est très minoritaire dans l’intérêt général de mon travail et face au champ d’action qui est le mien dans la très grande majorité de mes projets.

Une inquiétude que j’ai, liée aux salaires, c’est que même si les conditions sont plutôt bonnes, avec l’augmentation du coût de la vie, se loger à Montréal devient de plus en plus complexe. Je crains que les employés des bibliothèques ne puissent plus habiter là où ils travaillent, ce qui crée un évident problème pour être au plus près de la communauté.

Si tu devais décrire une journée type, forcément artificielle, quelle serait-elle ? Les trouves-tu assez créatives, diversifiées ?

On s’entend qu’il n’existe pas une journée pareille, mais disons que si ça devait l’être ce serait deux heures de travaux administratifs – répondre aux courriels, etc. Un autre deux/trois heures au bureau de références, j’en fais quand même pas mal dans la semaine, je peux continuer des tâches mais je suis disponible pour le public. Il s’agit de faire du renseignement, du conseil, et je m’occupe entre autres du centre d’impression, je suis vraiment le spécialiste de la photocopieuse et j’explique comment faire des recherches. Je dirais aussi une heure de développement de projet, idéalement, et le reste pour le médialab, la littératie numérique.

On voit dans cette journée fictive que oui, les tâches sont très diversifiées, on m’accorde beaucoup de confiance dans mon travail donc je peux vraiment trouver des solutions adaptées. C’est tout sauf répétitif et ennuyeux, j’aime vraiment mon métier.

Alors justement peux-tu revenir sur la littéracie numérique, la littéracie elle-même étant un concept peu connu en France ? Quels sont les enjeux de ton poste, tes principales missions, les difficultés auxquelles tu peux être confronté ?

Nous on a trois axes de littéracie5, celle comme elle est le plus entendue peut-être comme la francisation, alphabétisation, accès à la lecture et à la culture, la littéracie ordinaire, on a aussi la littéracie environnementale, puisque nous sommes dans un territoire urbain, donc on a des jardins partagés avec des actions pour apprendre comment faire pousser de la nourriture, on fait des balades pour découvrir les arbres dans le quartier, et la littéracie numérique donc, qui est plus mon axe à moi. Il s’agit non seulement de permettre au public de trouver l’information numérique, d’avoir du recul par rapport à elle, mais aussi d’avoir un aspect de création.

Au médialab, on cherche à donner aux gens les outils pour qu’ils puissent eux-mêmes se lancer dans la création numérique. Par exemple si je veux travailler sur les fake news, c’est sûr que je peux faire une conférence sur les fake news et dire aux gens de faire attention sur YouTube, mais si je fais ça je vais avoir trois personnes, alors que si je fais un atelier de création de fausses nouvelles où on va créer un document expliquant combien selon toutes les études scientifiques il est très bon pour la santé de manquer de sommeil et de jouer aux jeux vidéo toute la nuit, là c’est beaucoup plus drôle. On va regarder des exemples de fausses nouvelles, on va discuter, on va parler scénario, utiliser une caméra, et on va laisser un artefact. C’est un concept que j’ai piqué à David Lankès, l’idée c’est qu’au-delà de l’apprentissage individuel il y a des apprentissages collectifs. Avec cette vidéo, on va l’exposer, pour la montrer à la communauté, les parents vont être fier, quelqu’un qui va passer là va se demander ce que c’est et on lui parlera du médialab. Avec les artefacts de ce qu’on a créé ensemble, c’est repartagé à la communauté.

Et il y a aussi tout un rôle d’accès, on a soudain appris avec la crise de la COVID que le gouvernement s’attend à ce que chaque citoyen ait accès à internet, puisse imprimer des documents et puissent prendre des photos pour prouver leur identité. Moi, dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça, donc on a développé tout un centre de numérisation, copie, impression… et surtout on t’aide ! Comme je dis souvent « c’est toujours plus agréable de se fâcher contre un être humain », parce que la machine, elle ne répond pas. Quand ils sont fâchés, à bout de patience, ils viennent nous voir, et on tente de débloquer avec eux, même si nous ne sommes ni techniciens de photocopieuse ni informaticiens.

On discute, on développe des compétences. Quand quelqu’un vient me voir en pleurant car elle ne comprend pas pourquoi le gouvernement lui a envoyé telle lettre je l’écoute et je lui dis par exemple « vous avez besoin de l’imprimer, de le signer et de l’envoyer par courriel, mais avez-vous une adresse courriel ? », ainsi on développe un vocabulaire avec la personne, on identifie les problèmes, parce que bien sûr il n’y a personne qui se lève le matin en disant « ah tiens ! j’ai un problème de littératie ! », personne ne fait ça, on le sait. Mais on peut identifier des problèmes, et donner des moyens à la personne pour qu’elle développe ses compétences.

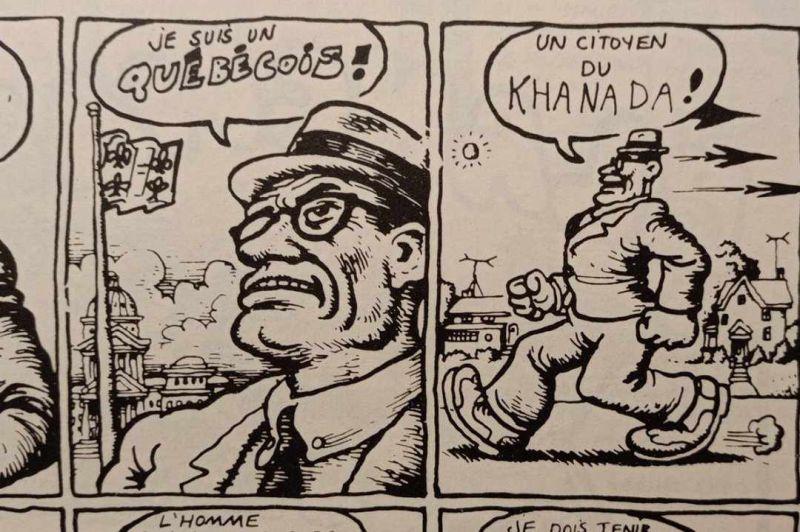

J’ai l’impression qu’ici l’approche des difficultés d’écritures ou d’accès est approchée avec moins de complexes qu’en France, où la place de l’écriture et de la littérature est symboliquement très forte, ce qui donne l’impression qu’on a du mal à imaginer qu’une part de la population est incapable de lire ou écrire. Au Québec il y a un aspect nettement moins écrasant, voire parfois un peu d’anti-intellectualisme, mais cela permet d’amener des discours qui ne sont pas vus comme méprisant, ou condescendant, on inscrit nos actions pour comprendre l’information, les maisons d’édition, la culture, dans le cadre d’un lien avec la culture populaire.

L’autre enjeu de mon poste c’est le référencement social, un concept que je développe pas mal. Je suis dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier avec une histoire ouvrière, mais des travailleurs initialement plutôt bien lotis, où la désindustrialisation des années 70 a fait qu’il y a eu beaucoup d’emplois perdus, et c’est devenu beaucoup moins riche. Il y a cependant eu un soutien communautaire, un développement des services, les aides sociales, ce qui fait qu’on est dans le quartier où il y a le plus d’associations au mètre carré du Québec : ici tu peux trouver à manger gratuitement, aller à des activités avec ta famille, etc.

À la bibliothèque, j’arrive avec un tout autre cadre et budget que les associations. Mon salaire est versé par le municipal mais l’action de littératie est portée par le provincial, qui a développé 125 bibliothèques d’un coup dans les années 80 pour développer la culture et l’accès à la lecture et l’écriture. On estime encore aujourd’hui que 50 % de la population a des difficultés à résumer un texte court, ça ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas lire des mots ou recevoir une prescription, mais c’est quand même intense. Comme dans ce quartier il y a un fort historique d’entraide communautaire, je suis dans un milieu très propice pour développement le référencement social : je fais des recherches, je compile les services qui existent, je crée des guides, des petits dépliants, je reçois des gens… Moi dans ma bibliothèque j’ai des gens qui viennent consommer dans les toilettes, des travailleuses du sexe qui viennent faire du racolage sur le terrain, des jeunes ados qui n’ont nulle part où aller après l’école, des gens qui viennent juste utiliser les toilettes, où ils peuvent se laver par exemple. Et ces gens ne viennent pas pour de la littératie ! Mais on essaie de les envoyer vers les bonnes ressources, d’où le lien avec les associations, les guides… Je suis présent sur le terrain là où ils ont leurs besoins pour les amener à entrer à la bibliothèque et, au-delà de leur usage, à les voir regarder un peu des BDs sur le côté, à regarder un concert, des contes multilingues (car finalement, j’ai réussi à la faire cet été). Pour ça on fait souvent des actions devant la bibliothèque, pour attraper ceux qui n’osent pas entrer, on l’a fait avec de la musique – tu passes tu ne peux pas y échapper –, mais on a aussi organisé par exemple un événement de lutte, un sport qui a une grosse histoire dans le quartier, c’est vraiment le théâtre populaire ici. Cette culture de la lutte est perçue comme vraiment différente de la bibliothèque, et nous on a mergé les deux, les lutteurs et lutteuses qui venaient racontaient leur histoire et présentaient les ressources de la bibliothèque sur le côté. Notre slogan était : « La bibliothèque Maisonneuve, le seul lieu où tu peux conjuguer ta lutte et la littérature ». L’ensemble de ça j’appellerai ça la référence sociale, c’est-à-dire offrir des services à la communauté, mais le faire en lien avec elle, que le service de littérature ne soit pas pensé de manière abstraite, devant un individu qui serait par exemple déjà lettré, mais plutôt en fonction des conditions sociales réelles. La bibliothèque doit être pensée avec ce qui existe car elle n’arrive pas dans un milieu amorphe, il y a déjà des choses, et c’est mon travail de lier tout ça. On n’est pas là pour faire tomber une culture sur les gens, ils ont déjà une culture. Alors comment on lie tout ça ?

Cela fait fortement penser au concept des droits culturels, qu’on utilise aussi, ce n’est pas une notion utilisée au Québec ?

Ha non, je ne l’ai jamais entendu comme ça ici

Et sur l’action sociale, cela ne crée-t-il pas parfois des conflits d’usages, des désaccords ?

Cela peut arriver, mais on maintient le cadre. On est un lieu très ouvert, nous n’avons pas de vigiles, on offre beaucoup de libertés mais à un moment on a un règlement intérieur, ce ne peut pas être le foutoir, et c’est important aussi, dans notre rôle, de rappeler ce cadre. Parce que ce cadre il permet à des gens très différents de vivre ensemble dans le même endroit, après on ne le présente pas de manière coercitive, c’est un plutôt un accord qu’on passe ensemble.

Sur la consommation de drogue, ou la gestion des odeurs, cela peut être difficile, dans ce cas souvent les collègues m’appellent et j’ai de petits trucs, ça ne marche pas toujours.

Une bibliothèque du réseau qui emploie pour moitié une travailleuse sociale, l’autre moitié étant payée par une association, et qui fait un travail en lien avec la bibliothèque en allant à l’extérieur, qui est vraiment ancrée dans son milieu, on n’a pas ça ici mais on regarde6. Je fais des statistiques sur nos actions, nos publics, et je sais que c’est reçu par l’arrondissement.

En termes de formation, avez-vous des obligations dans la profession ? Suis-tu des séminaires, des colloques ou des congrès de bibliothéconomie ?

Ce sera court : oui ! Régulièrement. Il n’y a pas d’obligations comme pour les employés médicaux, je dois faire un travail de veille, attendu par mon arrondissement, sur les évolutions du métier, mais c’est une auto-évaluation que je fais, accompagné par ma gestionnaire en fonction des objectifs de mon employeur et des miens.

Pour toi, quelles sont les compétences attendues pour exercer ce métier ?

Au-delà de la compétence sociale, je pense que le maître mot qui définit les bibliothécaires par rapport à d’autres postes c’est l’organisation. On fait de la documentation, du service aux publics, et pour que les réponses soient bien cohérentes je passe beaucoup de temps sur des guides et tableaux Excel, plus que j’aimerais mais c’est important pour établir ce cadre sécurisant où tous peuvent se retrouver, justement.

Tu parles d’Excel, quel est le niveau de maîtrise de l’outil informatique bureautique attendu pour travailler en bibliothèque ?

Formellement je ne peux rien exiger des aides-bibliothécaires sur ce sujet, d’ailleurs même les horaires je les fournis en format papier à la demande. Mais ici les collègues aiment qu’on leur demande leur avis et être engagé dans leur travail, donc je fournis des outils qu’ils prennent ou non. Tout le monde est formé pour l’utilisation du catalogue évidemment. Cependant les tableaux statistiques ou l’aide au Médialab il s’agit des bibliothécaires et techniciens. Personnellement j’utilise Photoshop, mais on a aucune obligation de maitriser ces logiciels plus technique.

Quels sont les partenaires principaux de ta bibliothèque ? Institutionnels comme privés.

Pour le Médialab je fais beaucoup avec le Pavillon d’éducation communautaire, j’embauche des animateurs de cet organisme, qui sont programmeurs ou artistes numériques par exemple, et ils réalisent des actions d’éducation populaire à la bibliothèque. Cela n’a pas été simple car nous n’avions pas exactement les mêmes régimes de paiement, mais hormis cela ça fonctionne très très bien. On a un autre partenariat un peu sur le même modèle avec une structure qui vient s’occuper de nos jardins. Il y a bien sûr les écoles avec une trentaine de groupes scolaires qui visitent la bibliothèque à chaque semaine…

On est en contact avec Dopamine, qui est par et pour les personnes consommatrices de drogues, qui viennent soit nous former, soit rencontrer des gens qui en ont besoin, on n’a pas d’intervenant sur place mais ils passent régulièrement. Avec la ville de Montréal on travaille avec EMMIS, qui sur une base volontaire permet d’avoir des personnes volantes avec des questions spécifiques. Par exemple si je suis face à une personne qui parle russe et qui veut parler de papiers administratifs et se désorganise devant moi je peux lui dire « attendez un peu, quelqu’un va venir vous voir », ça prend 30 minutes et ils viennent m’aider. Par rapport à toutes les autres bibliothèques que j’ai vues, on est aussi assez en lien avec la police de Montréal, ça surprend un peu mais ils font des rondes régulières, ils n’arrêtent personne ici bien sûr, et finalement nous n’avons pas de vigiles à demeure… On a aussi pu, sur des actions, réaliser des partenariats avec des commerçants, par exemple un atelier Wikipédia sur le fromage, et on s’est associé à une fromagerie qui en a fourni, on a appris à utiliser Wikipédia et à découvrir des fromages et des producteurs locaux.

Quelques questions plus pratiques, peux-tu nous donner les horaires d’ouvertures ? Te satisfont-ils ?

On ouvre à 10 h et fermons soit à 17 h soit à 19 h, ça répond plutôt bien aux besoins. Le samedi et dimanche on ouvre plus tard, les gens n’aiment pas trop ça… Mais nous sommes ouverts les sept jours de la semaine.

Matériellement, quels types de documents offrent les collections de la bibliothèque ?

On a 75 000 documents en tous avec bien sûr des livres, revues, de la musique… Mais notre offre spécifique à nous ce sont vraiment les équipements numériques : on prête des appareils photo, des écrans verts, des boites lumineuses, des tablettes graphiques, des ordinateurs avec des logiciels de création… On a vraiment une bonne offre. On constate d’ailleurs qu’avec notre parc d’ordinateur aujourd’hui on n’a plus vraiment d’attente, à la limite nous n’aurions plus besoin de faire de réservations car il y a assez pour la demande, ce qui est nouveau.

À Montréal d’autres bibliothèques ont d’autres spécialités. Il y a 47 bibliothèques dans le réseau, et c’est au fond une seule et même collection, on a des bibliothèques spécialisées dans divers prêts d’objets : une va avoir des raquettes de ski, l’autre des outils de jardinage, l’autre des instruments de musiques. Ces objets-là doivent être remis aux bibliothèques d’attache contrairement aux autres documents, mais la même carte permet d’emprunter partout.

Qui est responsable du choix des livres et des collections ?

Le choix c’est principalement la centrale, qui fait 90 % des acquisitions et du traitement. Ma collègue s’assoit avec la responsable de collection deux fois par année, elle lui donne les grandes orientations, les priorités, et elle s’en retourne faire les achats en lien avec la centrale. Pour les documents demandés par la communauté, nos usagers, et des projets divers j’ai un budget discrétionnaire d’environ 10 %. Cela inclut le matériel à acheter au médialab par exemple, qui est un service local et pour lequel c’est nous qui possédons l’expertise. Même chose pour des collections particulières comme la collection « Poètes du quartier » pour lequel les modalités d’acquisition peuvent être particulières. Pour ce qui est des demandes des usagers on achète pas mal tout, en se disant que ça va être emprunté par quelqu’un d’autre.

Puisque tu m’as parlé de l’obligation linguistique, y a-t-il des livres en d’autres langues que le français quand même ?

Oui, à une époque c’était un peu comme voulait chaque endroit, désormais certaines bibliothèques reçoivent le mandat de développer des collections spécifiques en mandarin, en espagnol, en anglais… on peut renvoyer sur ces bibliothèques puisque la carte permet l’accès. À la bibliothèque Maisonneuve on a uniquement du français et de l’anglais, un 10 % des collections, principalement des best-sellers, et on refuse les autres langues, même quand c’est des dons, ce qui a pu être incompris par exemple lors du début de la crise en Ukraine, on a eu des propositions notamment de livres jeunesses, qui ont été refusés puisqu’on est une bibliothèque francophone.

Avez-vous un taux de renouvellement cible des collections ? Et des lignes spécifiques de désherbage/élagage ?

On est quatre bibliothécaires avec chacun nos spécialités, qu’on couvre de l’achat à la suppression, il n’y a rien de très exceptionnel. Sur le renouvellement nous n’avons pas d’objectifs fixés, entre autres parce qu’on a encore de la place sur les tablettes, mais la majorité de la collection date de moins de cinq ans, ce qui est déjà une indication.

Il y a eu des débats récents sur la question de la censure, de la liberté d’expression. Par exemple quand il y a eu le scandale avec les livres de Matzneff ils n’ont pas été retirés, pas rachetés évidemment, mais pas retiré là où ils se trouvaient. Et de temps en temps il y a des plaintes sur la représentation de la diversité sexuelle, récemment avec un papa qui vient se plaindre un matin parce que dans un livre deux pingouins mâles sont amoureux… Mais au fond on est en Amérique, on subit les grands courants culturels de ce genre, mais on est plutôt supporté par les autorités, donc on continue nos démarches de collections représentant la diversité de la collection, mais je t’avoue que ça nous inquiète avec l’avancée du fascisme aux États-Unis.

La bibliothèque accueille un certain nombre d’activités, en partenariat notamment, en avez-vous en participatif avec les usagers ?

En partie, on a une table de groupe, où peuvent participer des usagers. Ce n’est pas pour un projet individuel mais on lance des appels à projets et ensuite on reçoit ça et on sélectionne.

En termes de communication, que déployez-vous ?

On a toujours un mélange de communication numérique et de programmes papier. Au début on réalisait un envoi postal, ce qu’on ne fait plus, mais on le distribue toujours largement, notamment lors des événements extérieurs. On apparaît aussi dans le calendrier communautaire du quartier qui liste tous les événements et se retrouve partout dans les cafés, etc.

Quel SIGB utilisez-vous ?

Ça s’appelle Sierra, je ne sais pas ce que l’on peut en dire ?

Comment faites-vous la classification ?

On utilise la Dewey, adaptée pour le Médialab et les objets où ce n’est pas prévu par l’outil. On a juste sorti les romans policiers pour les mettre en évidence. Pour le reste on applique une Dewey assez précise qui va jusqu’à six chiffres après le point. On prend en fait les notices de la Grande bibliothèque, diffusées dans tout le Québec.

Selon vous, quels sont les facteurs qui influencent la fréquence de la visite des usagers la bibliothèque ?

Présentement nous sommes très désirables : le bâtiment est neuf et est en lui-même est une sorte de carte de visite, même s’il peut impressionner. Il est vraiment très beau et attire beaucoup de visiteurs, même des groupes étrangers.

Au-delà de ça il est important que dans l’éducation les personnes soient habituées à l’idée de rencontrer une bibliothèque, de s’y sentir légitime, et là il y a un fort déterminisme social. L’accessibilité universelle, la large ouverture et la programmation jouent aussi, comme la diversité de la collection et la propreté.

Selon toi, comment la bibliothèque peut-elle augmenter le nombre de ses usagers ?

Honnêtement, actuellement on est toujours plein, sans espace en plus – que l’on ne va pas avoir, et c’est déjà très grand – je ne vois pas vraiment comment on pourrait accueillir plus de gens. L’espace jeunesse est toujours rempli, les tables sont toutes prises, y compris les salles de travail réservables…

J’ai du mal à saisir comment se combine l’autorité du provincial et du municipal, y-a-t-il une loi qui organise votre travail au-delà des directives municipales ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Il y a vraiment plusieurs paliers de responsabilité, historiquement le développement des bibliothèques municipales est une volonté provinciale, venue du mouvement indépendantiste québécois qui voulait que le peuple puisse s’émanciper et éventuellement devenir un peuple indépendant. Ça, c’est très historique, la volonté d’avoir des bibliothèques n’émane d’aucune ville mais bien d’une volonté politique par le haut. Les bibliothèques se sont donc développées avec de larges financements provinciaux, notamment pour les bâtiments, mais maintenant ça a été repris par les structures municipales comme un service normal et il est attendu qu’un conseil municipal consacre une partie de ses budgets au développement social et culturel (parfois aussi appelé « Loisirs »).

Ensuite c’est aux professionnels de déterminer les orientations du service, on suit des normes venant de nos associations professionnelles par exemple, ou des demandes provenant des autres services municipaux. Pour résumer : l’arrondissement qui est mon employeur demande à ce que je fournisse une série de services à sa population, moi je dois le faire au mieux en fonction des normes professionnelles, lors des grands projets on peut se retourner vers le gouvernement du Québec pour obtenir des subventions (par exemple pour l’agrandissement de bâtiment ou la réalisation de mandats sociaux qui sont sous sa responsabilité). Tous ces niveaux de responsabilité, cela peut créer des tensions, récemment la ville de Montréal, même pas l’arrondissement vraiment la ville, a pris une position auprès du gouvernement pour dire que ce n’était pas à eux de nous dire quoi faire sur la question de la langue de nos services, et moi ma tâche c’est d’adapter mon offre en fonction des politiques à un moment déterminé. C’est complexe !

Que changerais-tu dans ta bibliothèque si tu le pouvais ?

Sincèrement, je peux pas mal changer ce que je veux, j’ai du mal à trouver à part ce que j’ai déjà évoqué ! Disons une rampe d’accès pour les poussettes dans l’espace des enfants, on a un bâtiment neuf, avec une réflexion sur l’accessibilité universelle plutôt bien faites sauf que quand on arrive dans la section des tout petits : il y a trois marches ! Et forcément il y a beaucoup de parents avec des poussettes à cet endroit ! J’ai des dizaines de personnes à chaque semaine qui cherchent la rampe. Il y a un ascenseur mais c’est peu pratique, c’est plus loin, parfois en panne. Définitivement une rampe pour les poussettes !

Au-delà de la rampe d’accès, quelle serait ta bibliothèque idéale ?

Au fond pour moi c’est toujours la notion de bibliothèque comme espace public, qu’elle soit un espace de vie. On doit y retrouver ce qu’il faut pour apprendre, mais apprendre c’est large, donc des espaces de rencontre, de mise en commun… L’idée c’est que ce soit adapté à chaque fois à la communauté que la bibliothèque dessert, donc ça ne peut pas se reproduire d’un endroit à l’autre, mais mettons que si l’espace est essentiel, il y a une bibliothèque à Toronto qui a poussé le concept jusqu’à supprimer les documents pour offrir de magnifiques espaces de coworking, il me manquait quelque chose. Des artefacts justement ! Ça peut être des livres ou autres choses, mais il me semble qu’il faut des preuves physiques matérielles pour voir ce qui est produit par la communauté. Tout ça peut paraître abstrait, mais l’architecture a une grande importance dans la construction imaginaire du lieu. Il y aurait de grands espaces, des plus petites salles pour se retrouver en groupe, de grandes fenêtres, mais ce lien fort aux espaces et aux traces matérielles de la communauté, avoir accès à ce que les autres ont fait et nous même participer à cet ensemble.

Entretien réalisé en Zoom

le 03 février 2025, puis repris par courriel

1 Le terme « baccalauréat » désigne au Québec l’équivalent de la licence en France, et non du baccalauréat.

2 Terme québécois pour désigner les sans domicile fixe.

3 En termes de grade cela s’apparente assez bien à bibliothécaire et assistant de conservation en France, les aides-bibliothécaires se rapprochent des adjoints du patrimoine.

4 La Coalition Avenir Québec est un parti de droite nationaliste, mais qui n’est pas indépendantiste, au pouvoir depuis 2008. Le terme nationaliste n’a pas le même sens en France qu’au Québec, sur l’échiquier français la CAQ serait proche du centre droit, avec une teinte sur l’identité québécoise et sa défense qui sont propres au milieu minoritaire canadien.

5 La littératie désigne la capacité à accéder, comprendre, utiliser et produire l’information, elle peut se décliner sur différents sujets et implique une part active de l’usager, l’amenant vers une autonomie, une montée en compétence.

6 On peut aussi se pencher sur l’exemple de Drummondville, hors de Montréal, avec ce reportage d’Alexandre Favereau-Abdallah pour la Bpi : https://pro.bpi.fr/des-travailleurs-sociaux-en-bibliotheque-au-quebec-une-initiative-qui-fait-boule-de-neige/