Dans ma furia d’apprentissages et d’études, je réalise cette année en parallèle de ma scolarité à l’INET et de ma fin de thèse une licence d’ethnologie à l’Université de Strasbourg. Cette licence est riche et me permet de découvrir un pan de sciences sociales qui m’a toujours intéressé sans en avoir les bases, que je tente d’acquérir. Une chose que j’apprécie dans cette formation, outre qu’elle est proposée en enseignement à distance ce qui est bien pratique pour moi, est qu’elle est assez tournée sur les questions culturelles, qui m’intéressent particulièrement en anthropologie/ethnologie, et qu’elle est ouverte à ce que ses étudiants proposent des analyses de sujets très proches d’eux, en termes géographiques ou d’intimité.

Dans ce cadre, un cours qui me semblait particulièrement intéressant à l’inscription, intérêt confirmé à la lecture, était celui d’anthropologie des cultures matérielles. Il fallait pour ce devoir analyser un objet sous son aspect matériel, j’ai choisi pour cela un mini-fanzine de Jean-Paul Jennequin, Le Mini de la semaine n° 116, paru en 2023. J’ai plutôt eu une bonne note et en suis bien content, et ça m’a donné envie d’extrapoler ce devoir en article. Pour ce devoir j’ai aussi réalisé un entretien avec l’auteur et (micro) (auto) éditeur, que je trouve plutôt intéressant pour qui aime le fanzinat dans son expression la plus modeste – et en même temps très ambitieuse par son ampleur (en nombre et en durée). Le voici donc.

*

Entretien avec Jean-Paul Jennequin sur les Minis de la semaine

Échange par courriel du 22 au 26 décembre 2023

Quand tu créés ce fanzine, j’imagine que tu t’inspires d’autres égozines, quelles sont tes influences et pourquoi avoir choisi ce format A6 alors qu’avec Improbablement tu étais sur un fanzine A5 plus épais ? D’ailleurs les deux ont-ils coexistés et si oui avec quelles intentions ?

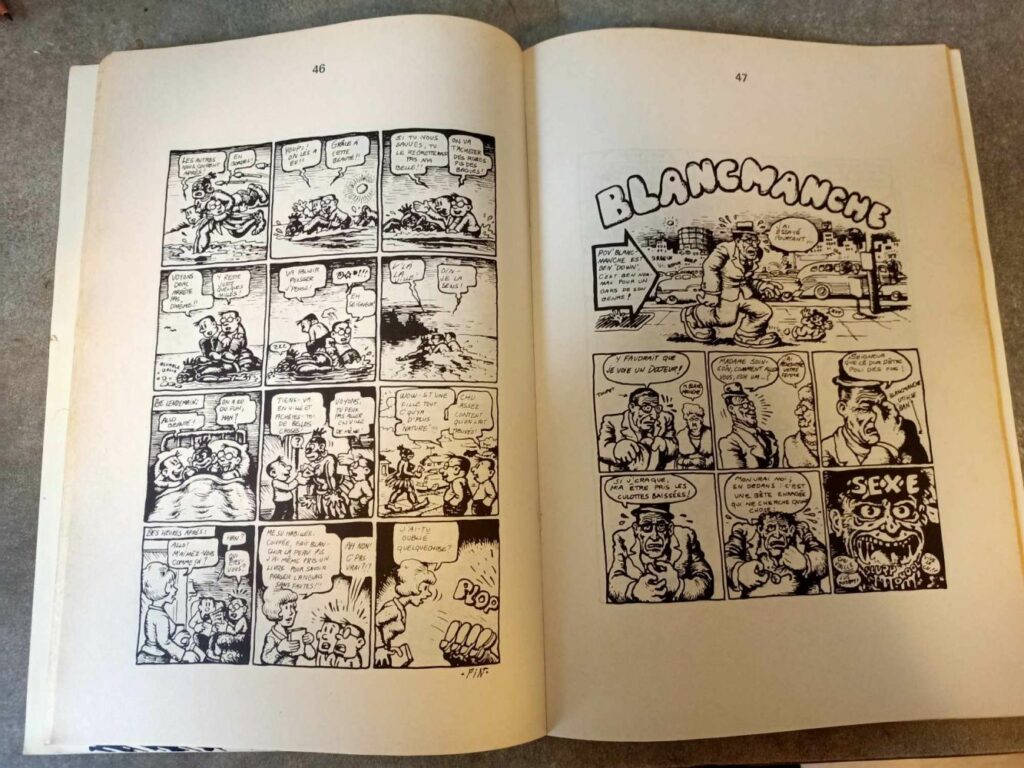

Improbablement et Le Mini de la semaine sont deux projets très différents. Le premier était une compilation de petites BD autobios que je réalisais dans un carnet. Il y avait donc un temps de décalage entre la réalisation et la publication (un an au début, quatre ans à la fin). Le second était un mini-comic réalisé et publié dans la foulée. Je le dessinais directement sur les pages que j’allais ensuite photocopier à 30 exemplaires dans la boutique de photocopie près de chez moi. C’était donc beaucoup plus immédiat. Quant au choix du format A6, il vient de mon amour pour les mini-comics qui a commencé au milieu des années 1980 avec la découverte de Small-Press Comics Explosion, un magazine américain consacré aux mini-comics. Dans le premier numéro que j’ai eu, Matt Feazell, le grand ponte des minis à l’époque, donnait le « patron » pour réaliser un mini-comic de huit pages. À l’époque, j’avais réalisé sept numéros d’un mini intitulé Ridicule Bidule Bleu. Revenir au mini-comic dans les années 2000, après des années à faire des fanzines solos ou collectifs qui demandaient beaucoup plus de travail (collecte des contributions, maquette, photocopie, assemblage…), c’était un retour aux sources.

Pour la question des influences, je voudrais ajouter deux choses. D’abord, enfant, j’adorais les mini-récits du journal Spirou. Plier et assembler un mini-livre, c’était merveilleux. Dès qu’il y avait un petit livre à plier et assembler, j’étais partant, que ce soit dans Spirou, dans Lisette ou dans d’autres revues pour jeunes. Vers 10 ans, je fabriquais même mes propres mini-livres avec des feuilles de papier à lettres. J’avais créé un patron pour en tirer un maximum de pages et une fois le mini découpé et assemblé, j’y collais les cases d’une page de BD, en général tirée de Spirou.

Ensuite, les mini-comics font aussi partie de ma « culture américaine » qui a commencé avec la découverte des comics Marvel, que je me suis mis très vite à lire en v.o. Et un comic book peut très bien être réalisé par une seule personne, soit de manière ponctuelle, comme les comics solos de Robert Crumb, soit de façon régulière comme le Cerebus de Dave Sim ou Yummy Fur de Chester Brown. Dans Réinventer la bande dessinée, Scott McCloud explique que tout ce qu’il y a à faire pour « entrer dans (le monde de) la BD », c’est de dessiner un mini-comic, de le photocopier et d’en donner un exemplaire à un.e ami.e. Les années 1980 et le début des années 1990 ont vu, dans le monde anglo-saxon (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) une véritable explosion de zines A5 et de mini-comics. Il y a dans le monde anglo-saxon, surtout aux États-Unis, cette idée que l’on peut se débrouiller tout seul, sans dépendre d’une structure éditoriale, pour faire un fanzine ou éditer ses BD. Mes grosses influences sont des gens comme Matt Feazell (déjà cité), John Porcellino de King Cat Comics & Stories et Colin Upton, un Canadien de Vancouver qui a publié et publie encore toutes sortes de mini-comics, souvent autobiographiques mais pas seulement.

J’ajouterai que je déteste le terme d’« égozine ». En français, le mot « égo » a des connotations très négatives et, de plus, laisse supposer que l’on ne fait que parler de soi. Je préfère le terme anglais de « personalzine », qui recouvre tous les genres de zines réalisés par une seule personne, pas seulement des zines de BD ou des zines autobios. The Adamantine – La Gazette de Harry Morgan était un personalzine français qui ne contenait pas de BD ou de textes autobiographiques.

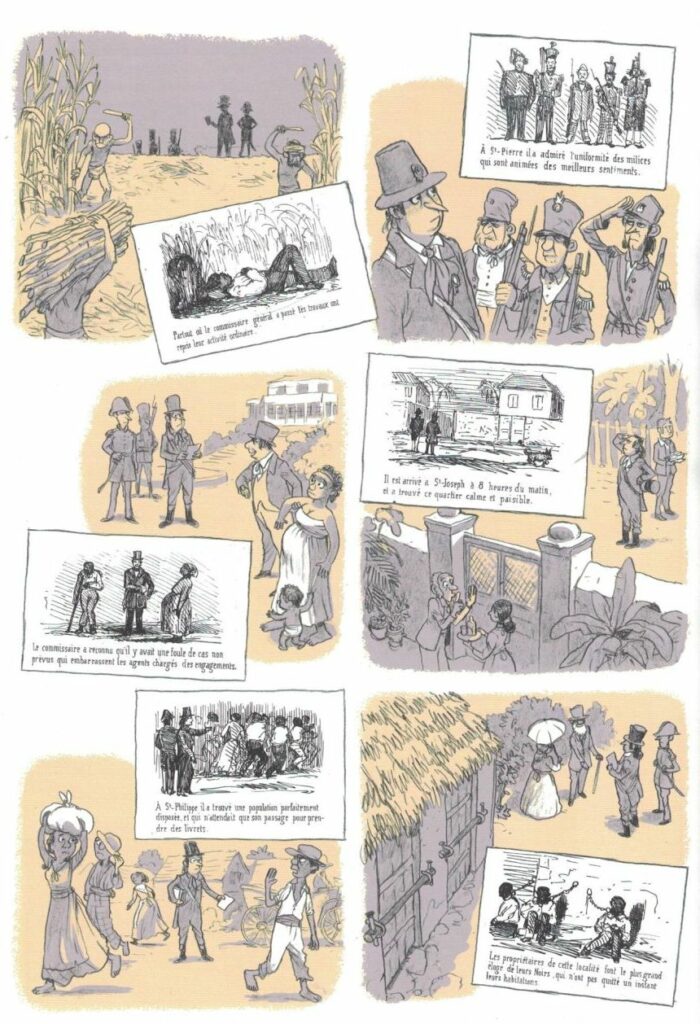

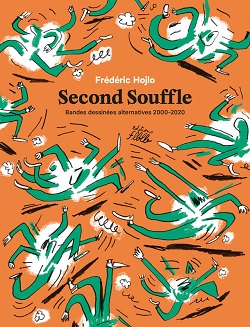

Couverture et verso du Mini de la semaine n°116

(le papier est bien blanc, l’aspect jaune est un effet de la lumière)

Les Minis de la semaine ont plus de cent-dix numéros, ils ne sont cependant en réalité pas hebdomadaires, pourrais-tu revenir sur la date de création du fanzine et les éventuelles périodes de forte production, ou de creux ?

En fait, si, Le Mini de la semaine a été strictement hebdomadaire du numéro 1 (14 au 20 février 2005) au numéro 114 (16 au 22 avril 2007). Et puis, j’ai complètement laissé tomber. J’ai eu de temps en temps des velléités de refaire des mini-comics. J’ai même sorti une série de minis au format A5 qui devait durer un an, à pagination variable, dont chaque titre était une improvisation sur les lettres de l’alphabet selon le principe AA, AB, BB, BC, CC, etc. Mais je n’ai pas dépassé le numéro 13 ! Je n’ai vraiment repris Le Mini de la semaine que tout récemment, en sortant enfin un mini réalisé il y a un an (le 115) et les deux que je t’ai donnés (116 et 117).

Pourquoi dans ce cadre garder de « de la semaine » fantasmatique ?

J’avais un titre, j’avais envie de le garder. Relancer quelque chose au numéro 1, ça ne m’avait pas trop réussi. Et même si ces numéros ne sortent pas toutes les semaines, j’essaye d’en réaliser un par semaine, même si je ne le fabrique pas tout de suite.

Le groupe « J’AI » a-t-il eu un rôle dans un potentiel retour plus nombreux du Mini ?

Dans un potentiel retour tout court. J’avais reçu pas mal de poj’aittes, dont certaines contenaient des mini-comics. J’avais envie de renvoyer quelque chose à ces correspondants.

Quel public ont ces minis, j’imagine qu’il y a une époque où c’était épistolaire, tiens-tu une « liste d’abonnés » ou est-ce aléatoire ?

Quand je les faisais entre 2005 et 2007, j’allais tout de suite donner des exemplaires à des amis libraires, près de chez moi. Je donnais les autres aux amis de passage à Paris et, parfois, je les envoyais. En 2023, je compte essentiellement sur une distribution postale, là encore à des copains, l’idée étant de leur envoyer trois minis consécutifs dans une enveloppe timbrée lettre verte.

Tu m’as donné ces derniers exemplaires en festival, quel lien vois-tu entre ces mini zines et la connexion sociale ? Cela m’a d’autant plus frappé que lors du festival en question tu as exprimé que c’était une de tes très rares interactions physiques de ces derniers temps et que, pour ma part, elle s’est quasiment limitée à ce don ce jour-là.

Alors bon, la situation était un peu spéciale. Cet été s’est déclenchée chez moi une maladie auto-immune qui s’appelle la myasthénie, qui rend très fatigable. Je suis sous traitement et ça va mieux, mais je ne suis pas beaucoup sorti de chez moi, puis de mon quartier, ces derniers mois. Le SoBD était ma première sortie BD depuis pas mal de temps. Mais c’est vrai que j’ai toujours préféré donner mes minis lorsque je rencontrais les gens, souvent quand ils passaient chez moi.

Cela m’évoque un peu le zine Ça va ?, de Libens, je ne sais pas si tu connais ?

Je connais ! David Libens m’en avait envoyé un paquet par poste. Il faut dire que je ne risquais pas de le croiser puisqu’à l’époque, il habitait à Bruxelles et moi à Paris. J’avais dû lui envoyer des Improbablement… ou lui en donner au Festival d’Angoulême. J’aime beaucoup son travail, que j’avais découvert par l’entremise de Nylso et Jo Manix.

Tu as une intense vie numérique, sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas juste publier ces BD en ligne mais bien les imprimer ?

Le numérique a une existence éphémère. Publier en ligne, je le fais aussi, mais un mini-comic, c’est quelque chose de plus permanent. C’est toujours le plaisir de fabriquer un petit livre, celui que j’avais étant enfant avec les mini-récits de Spirou. Je crois que ma devise devrait être « Il faut faire des petits livres ! »

Tu pourrais faire de ces zines une simple feuille pliée, mais tu les agrafes et massicotes (manuellement ?) Pourquoi ?

Un vrai mini-comic se doit d’être agrafé et massicoté. J’en reviens toujours à mon modèle américain des années 1980. J’ai une grande agrafeuse réglable qui permet d’agrafer des formats divers, je l’ai acheté quand j’en ai eu assez d’agrafer les Improbablement avec une agrafeuse normale sur un bloc de polystyrène, avant de plier moi-même les agrafes, et j’ai un petit massicot pour photographes, hérité de feu mon compagnon Pierre, dont la photo était l’un des hobbies. Ce massicot a juste la bonne taille pour massicoter un mini au format A6. Je l’ai « eu » quand j’ai commencé à vivre avec Pierre, donc dans les années 1980. Mais je crois que ce n’est que dans les années 2000 que je me suis avisé qu’il pouvait servir à massicoter des mini-comics.

Dans le processus d’envois ou de don des Minis, apprécies-tu un retour : retour sur la lecture, troc de fanzine, etc. ?

Oui, mais je ne l’attends pas non plus. Souvent, les gens à qui je les donne font aussi de la BD et me donnent leur production. Ou bien, ils postent des photos des minis sur Facebook, comme les membres du groupe « J’AI ! » ou plus récemment Jérôme Gorgeot, d’Egoscopic. Mais en fait, je n’attends rien, au départ. J’ai juste envie de faire plaisir.

Chaque Mini se termine avec un tampon indiquant la date, cette marque très reconnaissable de ces « tampons calendrier », parfois pas bien appuyée, etc. C’est devenu la plus grande constante des numéros d’ailleurs, pourquoi ? Tu as un autre usage de ces tampons ou c’est uniquement à cet usage ?

C’est encore la faute à Matt Feazell ! Chaque fois qu’il faisait un tirage d’un de ses – nombreux – mini-comics, il mettait la date avec un tampon. J’ai commencé à utiliser le tampon dans mes BD autobios reprises ensuite dans Improbablement. Tout naturellement, j’ai fait la même chose avec Le Mini de la semaine. Bon, cela dit, j’avais un peu laissé tomber le tampon ces dernières années et puis, il y a un ou deux ans, au détour d’une discussion en ligne, Benoît Jahan s’est avisé que je devais me remettre au tampon et m’en a offert un. Mais je ne sais pas si je vais l’utiliser comme par le passé, pour dater les « tirages », puisque désormais j’imprime mes minis chez moi, sur mon imprimante de bureau, au fur et à mesure des besoins. Par contre, je tamponne la date dans mes carnets pour savoir quand j’ai écrit ou dessiné telle ou telle chose. Je suis un enfant des années 1960 : à l’époque, il n’y avait aucun moyen de reproduction bon marché disponible. Le tampon encreur avec la date ou bien l’adresse était un objet de fascination. Il l’est resté.

Précisions du 24 décembre 2023 :

Tu allais chez un photocopieur en bas de chez toi, c’est que chose qui a en partie disparu, mais peut-être toujours en bas de chez toi. Comme tu as massicot et agrafe ça me donne l’impression que tu imprime/Photocopie à domicile désormais, tu parles d’ailleurs de tirage au fil de l’eau… Bref, ma question est de savoir si tu imprimes chez toi et si oui depuis quand ?

Alors premier point : le photocopieur n’était pas juste en bas de chez moi mais tout près, boulevard Voltaire. Et il est toujours là : il s’agit de « De toutes les couleurs », un photocopieur très prisé par les étudiants en art, paraît-il. En tout cas, chaque fois que je passe devant, c’est blindé de monde, donc je n’y suis plus allé depuis 2015, quand j’avais photocopié Bulles Gaies 11.

J’utilise donc pour l’impression mon imprimante HP ENVY7640. Je viens de faire une douzaine d’impressions du Mini 115 parce que j’ai encore pas mal d’envois à en faire.

Donc, oui, j’imprime chez moi et pour depuis quand… ben… depuis que j’ai relancé le Mini, donc décembre 2023.

Ah, non, je te dis une bêtise ! Depuis plus longtemps. Il y quelques mois, j’avais essayé de faire un mini-comic « de luxe » en colorisant l’un de mes vieux Mini de la semaine et en l’imprimant sur un papier un peu plus épais. Je les avais envoyés à mon ami Xavier Lancel, pour qu’il les vende dans sa boutique Croafunding à Lille. Finalement, cet unique numéro du Mini de JPJ ne s’est pas vendu.

Pour ta maladie auto-immune j’avais suivie mais à moitié, je n’avais pas le détail, mais je vois toute l’importance de cette « sortie » où je t’ai croisé. J’aime beaucoup l’aspect physique de la transmission de zine en direct, même si comme les échanges de courriels qui sont de vrais échanges, les échanges de zines à distance en sont aussi, mais ça a un charme.

Ah oui, j’aime aussi beaucoup recevoir des zines par courrier (moins en envoyer, parce que c’est du boulot !) C’est d’ailleurs le fait d’en avoir reçu par des amis de « J’AI ! » qui m’a en partie remotivé pour en faire, comme je te le disais.

sur le stand de « J’AI ! », 5 décembre 2023

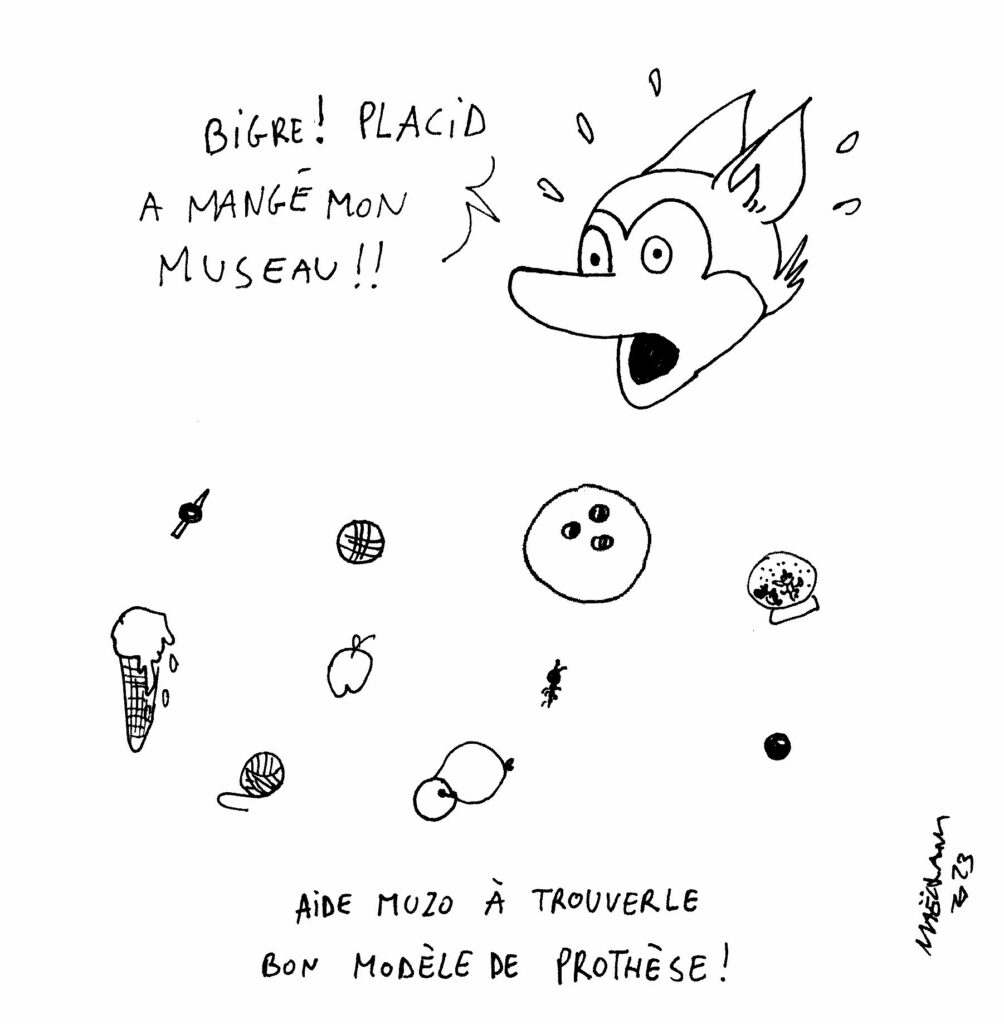

Image de chapeau : plat intérieur du Mini de la semaine n°116.