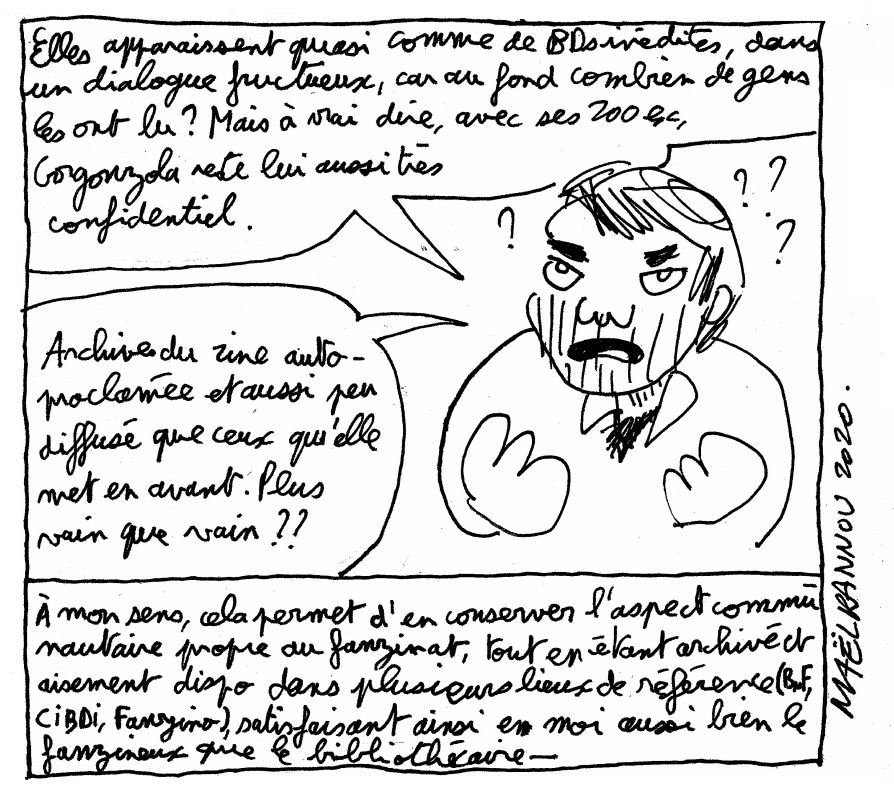

Cela n’échappe pas à celles et ceux qui me suivent : j’écris beaucoup, de la chronique d’album au livre, en passant par la tribune d’opinion (et Julie Doucet a bien gagné !) ou l’article de fond. Depuis que j’ai débuté mon doctorat en septembre 2020 je publie aussi, forcément, des articles universitaires. Généralement long, parfois un peu laborieux, ils passent par le fameux principe de la relecture en double aveugle (deux correcteurs anonymes relisent le texte, anonyme aussi, le commentent et l’évaluent). De mon expérience c’est intéressant mais parfois curieux (j’ai parfois eu des relecteurs aux avis diamétralement opposés), c’est en tous cas un rythme très différent de la presse et une reprise assez éreintante. Moi qui déteste me relire ou revenir sur un truc fait dans le passé j’y suis bien obligé, c’est le jeu, et je découvre aussi des délais parfois très long, le délai moyen est bien de six à huit mois entre écriture et publication mais, dans certains cas (notamment les actes de colloques), ça peut prendre des années.

Autre chose remarquée, je suis en Sciences de l’information et de la communication, une matière qui est par principe aux croisement. J’écris donc dans des revues diverses avec des articles publiées ou en cours de publications dans des revues d’histoire (surtout, puisque mon labo est quand même un labo d’histoire culturelle), d’arts et lettres, de métiers du livres et des bibliothèques, de journalisme… Tout ça pouvant entrer dans les « revues qualifiantes » nécessaires pour chercher des postes une fois docteur. Tout ça est loin mais pas inintéressant. Je constate aussi des pratiques différentes selon les revues, plus ou moins exigeantes, même si je n’ai jamais eu l’occasion de traiter avec une revue prédatrice (de toute façon par principe si quelqu’un veut que je paie pour publier je fuis).

Bref, ci-dessous la liste des articles universitaires que j’ai publié à ce jour depuis le début de mon doctorat, certain ont été écrit bien avant : l’année anticipant ce doctorat pour Le Temps des médias notamment, en dialogue avec ma directrice, me permettant de débuter avec déjà un revue qualifiante dans mon CV, ou carrément dans des colloques fait il y a des années, comme celui sur Glénat. J’attends toujours la publication de celui sur Pif le chien, tenu en 2019.

Octobre 2020 : « La bande dessinée durant le Printemps érable (2012), un outil de diffusion et de mobilisation pour une lutte en cours », Le Temps des médias, 2020/2 (n° 35), p. 54-71. Premier vrai article publié dans le cadre de mon doctorat, en répondant à un appel pour un dossier sur les luttes sociales, il mêle mes quatre thèmes favoris : BD, politique, Québec et fanzines ! Autant dire que je pouvais m’arrêter là (mais non). J’ai envie de leur proposer un varia depuis longtemps, ce sera possible quand j’aurai fini les quatre articles en retard j’imagine….

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/revue-le-temps-des-medias-2020-2-page-54.htm (pour ceux qui n’ont pas cairn je l’ai mis sur hal aussi).

Juin 2021 : « La bande dessinée québécoise et ses liens avec l’Europe francophone : une histoire artistique et critique encore à établir », Études canadiennes / Canadian Studies, 90 | 2021, 113-139.

Un texte présentant les intuitions de ma recherche future, je l’avais écris en début de doctorat, c’est un peu touffus, pas forcément très construit, mais particulièrement utile en début de recherche pour commencer à centrer mon propos. Un article à paraître cette année en est un peu le pendant du côté historiographie. De manière plus générale ça m’intéressait assez de publier dans la seule revue d’études canadiennes en France et je suis plutôt bien tombé avec un n° sur la jeune recherche pile quand je débutais la mienne ! En plus ils ont décidé de mettre tous les numéros sur OpenEdition dès parution avec ce numéro https://journals.openedition.org/eccs/4774

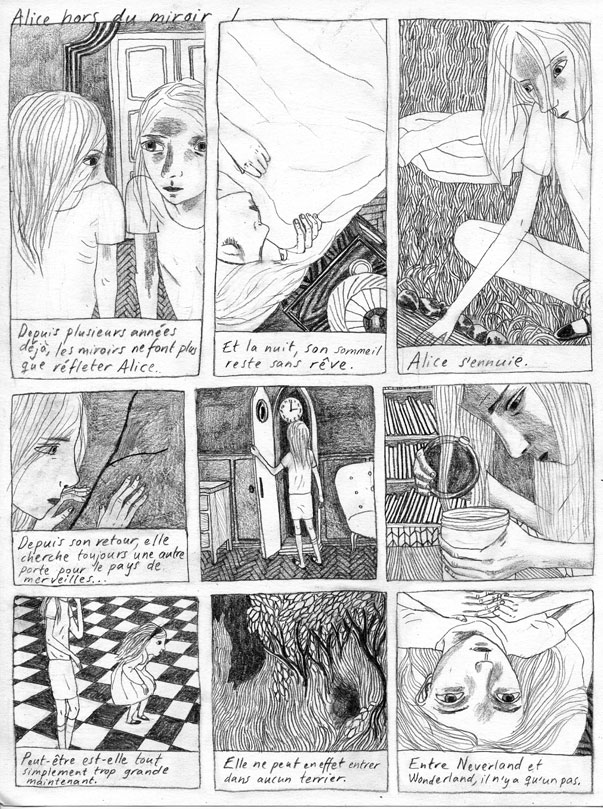

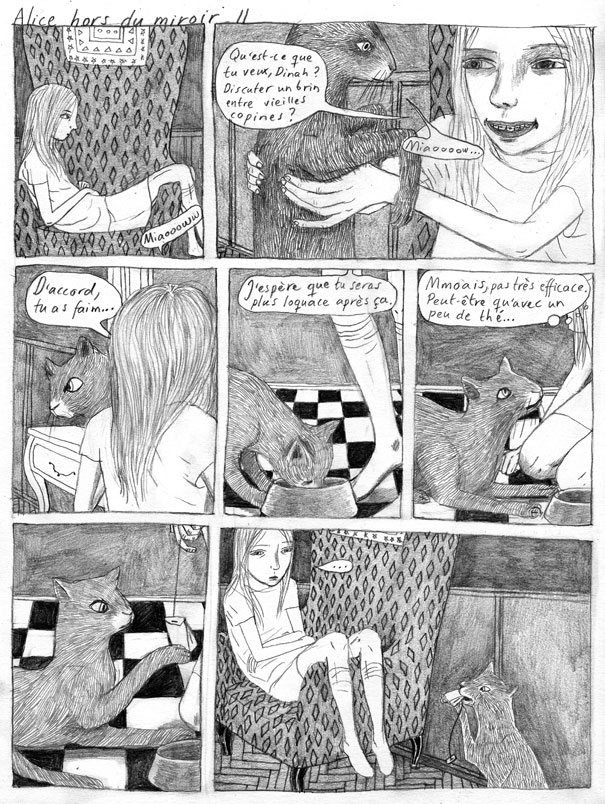

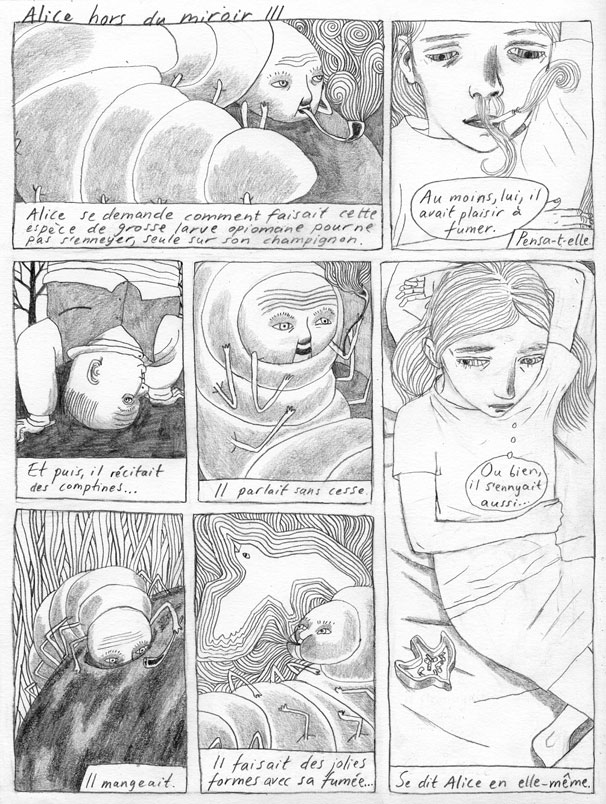

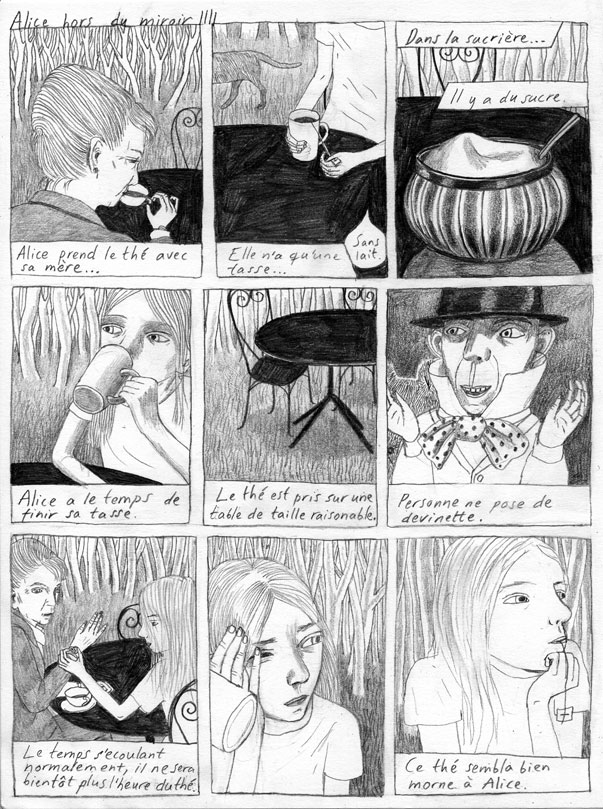

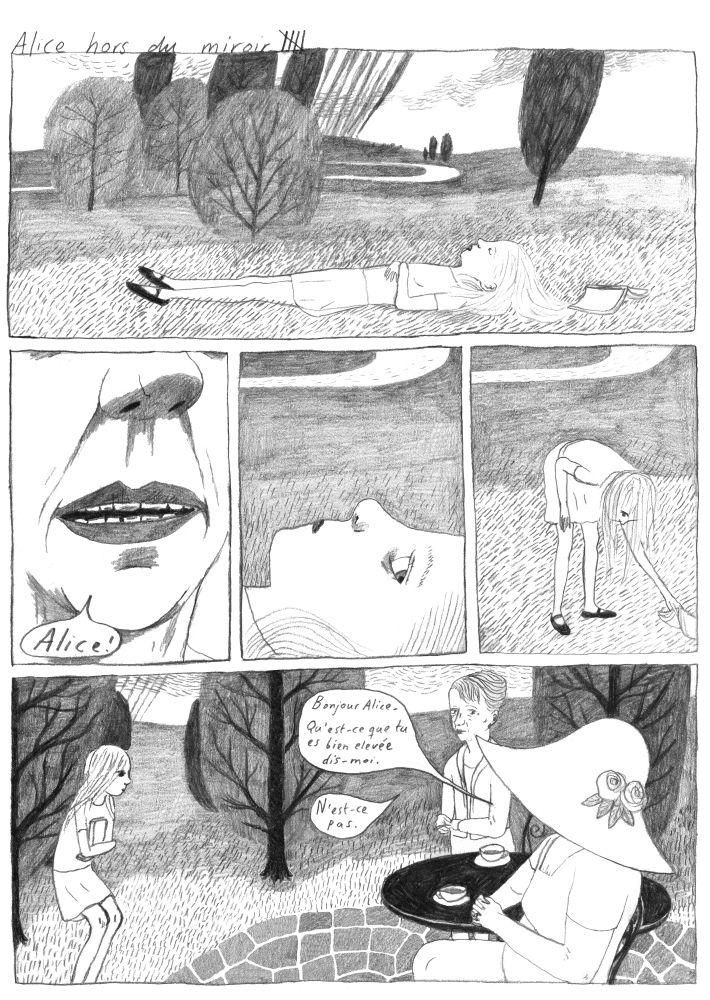

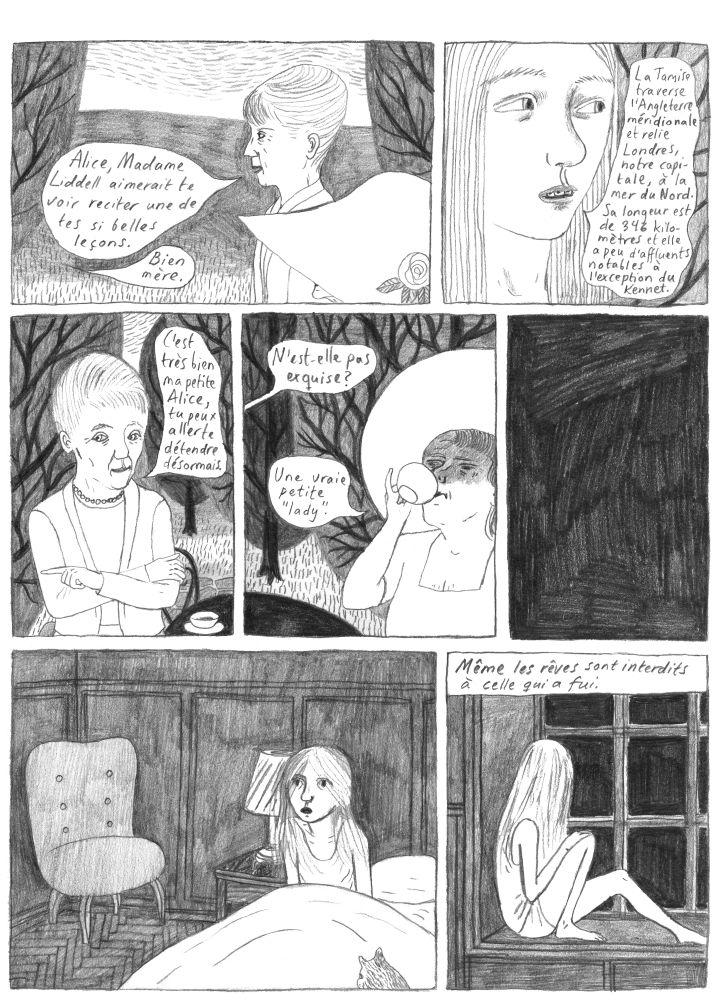

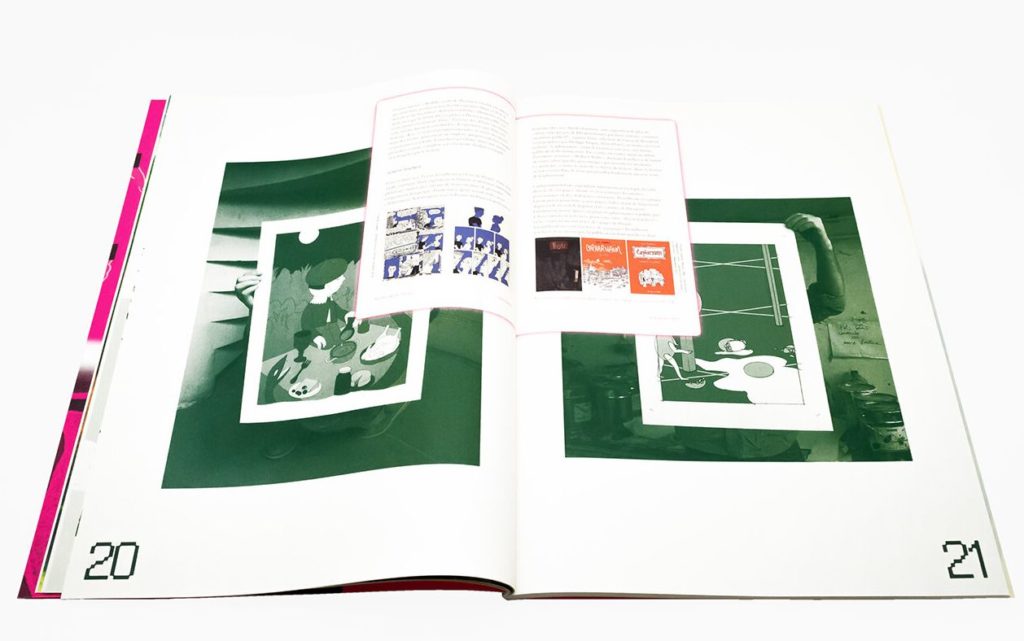

Juin 2021 : « Inachève bien les chevaux, tentative de typologie des bandes dessinées inachevées », Éclat n°1, p.

Si ce n’est pas strictement une revue universitaire (il n’y avait d’ailleurs pas de relecture en double aveugle), cette revue éditée par la Haute école des arts du Rhin et 2024 publie les actes d’une journée d’étude passionnante tenue en octobre 2019 sur la BD fragmentée, curieusement mêlée à des dessin d’étudiants et à une mise en page en typo viollete-rose, pourquoi pas. J’avoue assumer modérément le jeu de mot de titre finalement ^^ Texte sur hal : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02549690

Août 2021 : « La bande dessinée argentine et la politique, autour d’un malentendu – Entretien avec Latino Imparato », Caravelle n° 116, p. 151-166.

Comme j’ai fait un dossier de revue sur la BD argentine, une anthologie de BD colombienne, que je publie aussi des chiliens dans Gorgonzola, des gens croient que je suis expert de la zone latino-américaine : en fait, absolument pas, je ne parle d’ailleurs ni espagnol ni portugais ! Alors quand on m’a contacté pour un dossier sur la BD argentine et la politique dans une des plus grosses revues d’études hispaniques et lusophones j’étais un peu embêté. In fine, on m’a proposé de réaliser un entretien avec un acteur de l’édition en France, c’était alors beaucoup plus simple et pas un réel article universitaire, mais bien dans une revue universitaire, le malentendu du titre pourrait aussi désigner mon rapport à la BD latino-américaine.

C’est en ligne sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/caravelle/10859

Novembre 2021 : « Jacques Glénat et les fanzines », avec Philippe Capart, et « Titeuf et la génération Tchô », dans Reyns-Chikuma Chris (dir.), 50 ans d’histoire des éditions Glénat, Presses de l’Université de Liège, coll. « ACME ».

La journée d’étude a du avoir lieu en 2018, bizarrement l’éditeur a tenu à fusionner la communication de Philippe et moi, qui parlait du jeune Glénat-Guttin, pourquoi pas mais ce sont vraiment deux blocs indépendants réunis un peu artificiellement. Constatant que durant ce colloque personne n’avait parlé de Titeuf et Tchô, juste tout de même importante chez Glénat, j’ai proposé un article sur ce sujet aussi. C’était beaucoup, mais j’aime vraiment cet article, même si croyant que le livre ne sortirai jamais j’en ai proposé une version plus grand public et limité à Titeuf à Bédéphile, et que les deux trucs sont finalement sortis en même temps, hum.

Décembre 2021 : « Le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise : construction, limites et réceptions d’un objet contradictoire », InterFaces n°31 (2).

Article pour la revue en ligne de l’Universidade Federal do Rio de Janeiro, revue majoritairement en portugais consacrant son dossier au thème « Prix : querelles et consécrations ». C’était intéressant à faire, sur une matière très contemporaine (qui a déjà évoluée) et c’est en ligne : https://revistas.ufrj.br/index.php/interfaces/issue/view/1922/

D’autres articles sont déjà écris : deux pour Strenae, un pour Société & Représentation, un est en cours de rédaction pour Alternative francophone, un autre pour la Revue française d’histoire du livre… Un projet de numéro coordonné pour Mémoires du livre, des projets pour le Bulletin des bibliothèques de France et Sur le journalisme… Mais aboutiront-ils ? Quand paraîtront-ils ? C’est un mystère ! M’enfin, c’est déjà pas mal en un an et demi de doctorat ces publications.