(cet article propose une liste de gens complètement arbitraire et personnelle, mais tenter d’objectiver vaguement ce choix arbitraire et personnel, liste en fin d’article, après le contexte)

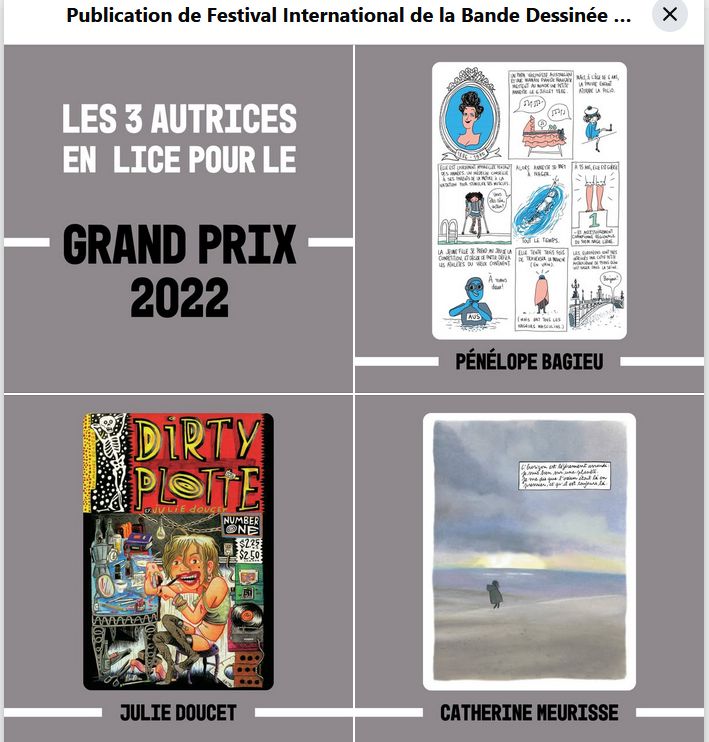

En tant qu’auteur de quelques albums à compte d’éditeurs, j’ai un privilège : le droit de voter chaque année pour le Grand prix de la ville d’Angoulême. Cela a longtemps été frustrant vu les résultats, mais ça a aussi été pour moi la rare occasion de « gagner mes élections », ce qui n’arrive pas souvent par ailleurs. Évidemment, il y a eu la grande joie Julie Doucet (pour qui je votais systématiquement, mais qui a été porté par la sortie de Maxiplotte), d’autres fois j’ai voté « utile » pour des gens ne me passionnant pas, mais me semblant important, en influence ou apport.

J’ai ainsi voté Bechdel, arrivant au second tour plusieurs fois, reconnaissant l’apport majeur de Fun Home, le fait qu’elle ait été autrice de la première bande dessinée à être sélectionnée pour un prix Médicis ou l’invention du Bechdel test, qui dépasse carrément la sphère de la bande dessinée pour une importance majeure dans la pop culture. Et qu’importe si Le Secret de la force surhumaine (le fameux album sélectionné au Médicis) me tombait des mains. Au dernier tour j’ai tendance à privilégier les autrices et les étrangers, pour renverser un problème évident quand on regarde la liste : Martin Veyron, Philippe Vuillemin, Max Cabanes, Jean-Claude Denis grand prix, mais pas Quino, Carl Barks, Tove Jansson ou Osamu Tezuka (mort en 1989 on pouvait se dire que c’était compréhensible). Voir JC Denis, auteur à l’œuvre sympathique, mais très peu influente au-delà de la francobelgie, succéder à Spiegelman avait quelque chose d’assez incroyable tant l’importance est incomparable. Et si j’adore les Vuillemin et Cabanes des débuts (Raoul teigneux, Dans les villages !), qui étaient inventifs, c’est quand même très loin de l’œuvre des précités.

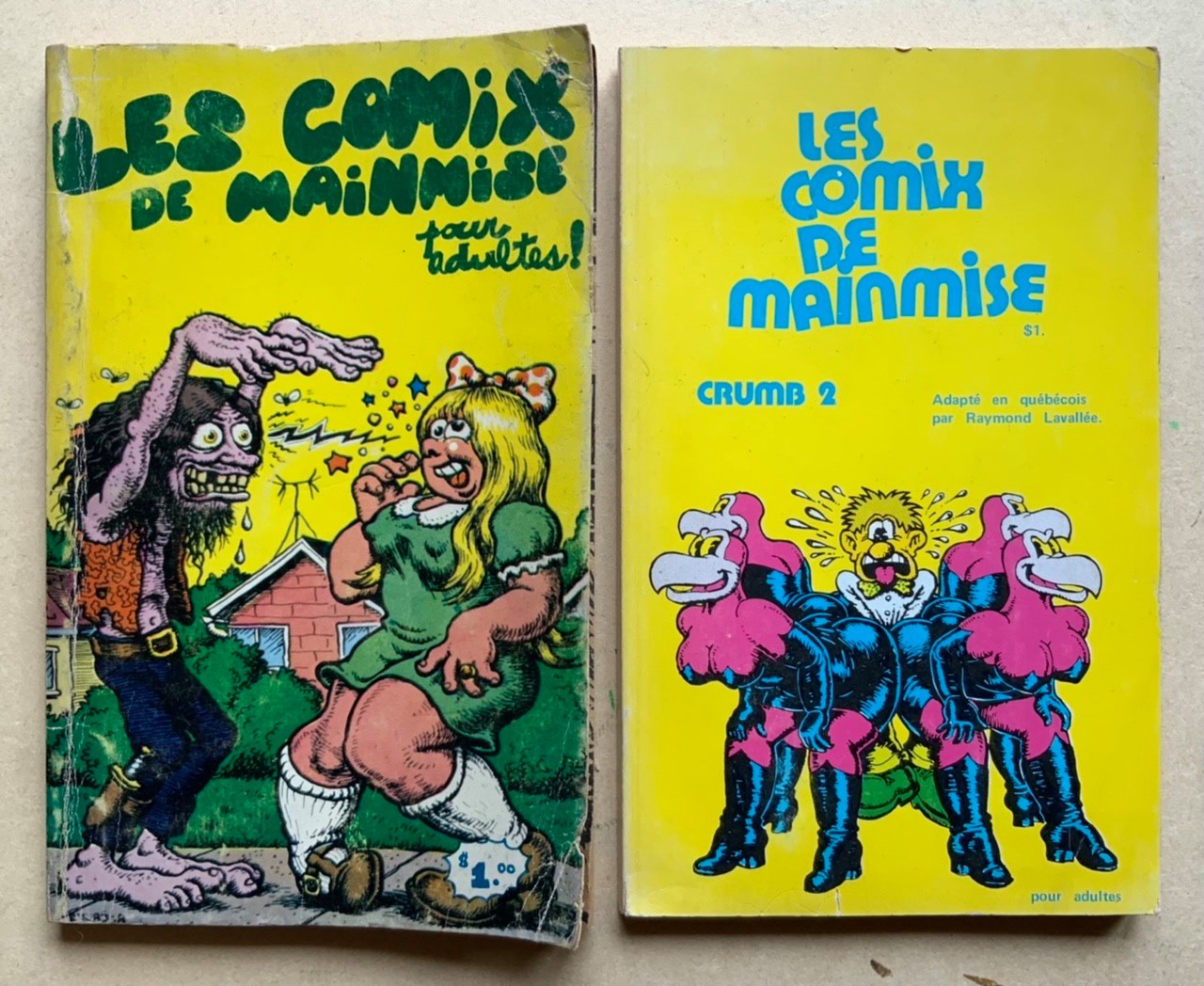

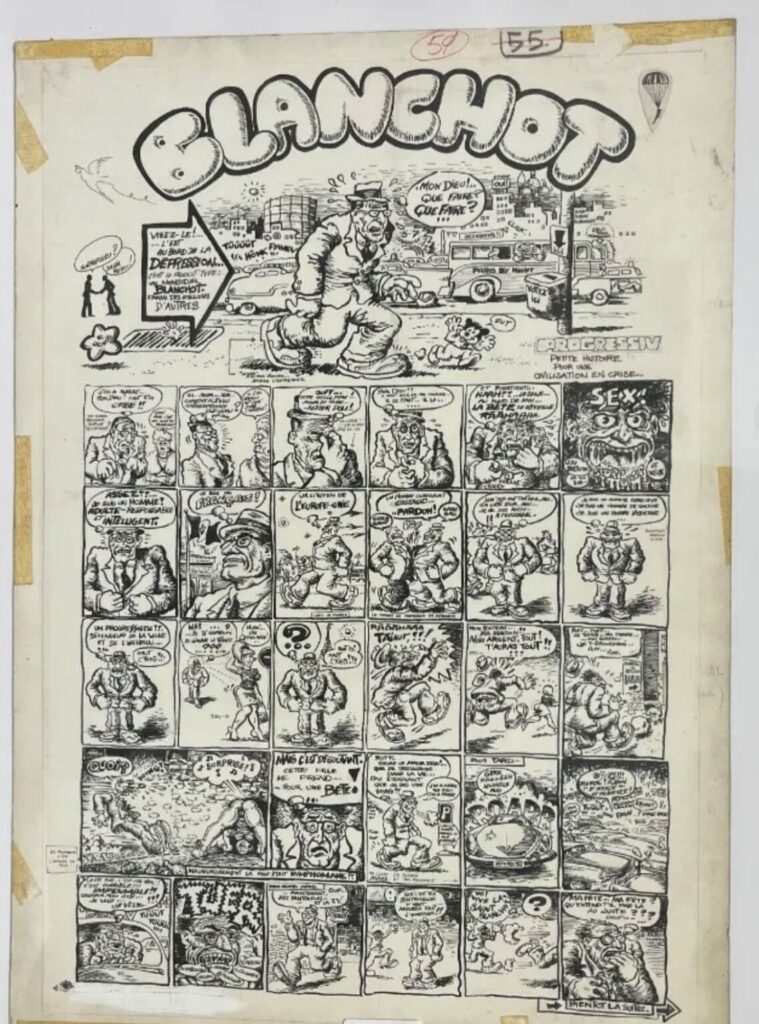

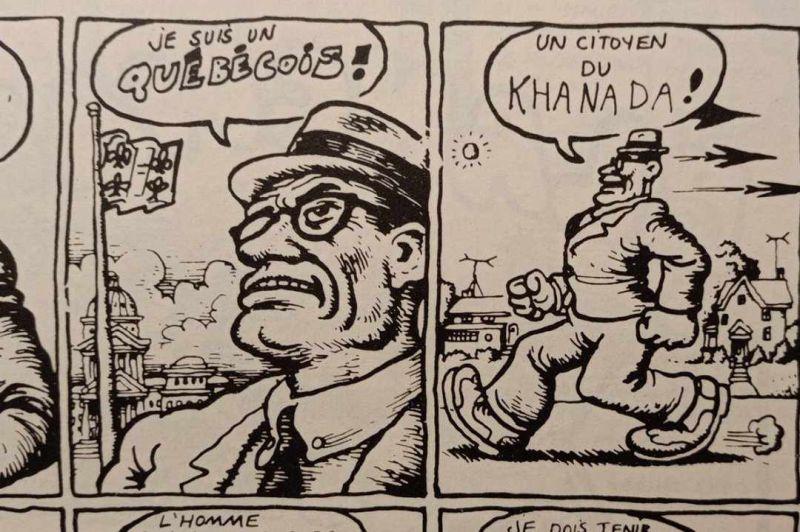

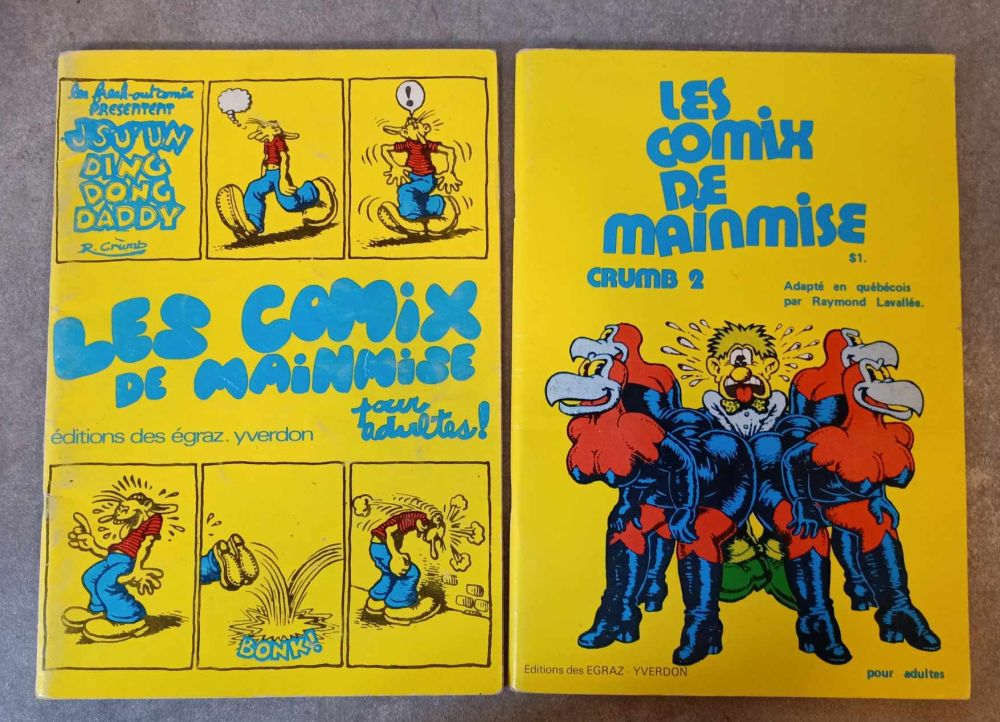

C’est le principe des prix, qui lit les discours de Churchill quand Proust, Virginia Woolf ou Calvino n’ont jamais eu le Prix Nobel de littérature ? C’est le jeu de trouver que des gens n’ont rien à faire là et qu’il y a des manques criants, dans le cas du « Festival international » d’Angoulême la liste montre toutefois bien qu’avant la réforme du vote en 2013, l’aspect international était très faible et, c’est bien noté, les femmes quasi absentes (Bretécher avec un prix spécial, et Cestac). En dehors des Franco-belges (tous francophones), seuls Will Eisner (2e lauréat, ça partait bien), Hugo Pratt (un prix spécial en 1988), Robert Crumb (en 1999), José Muñoz (en 2007) et Art Spiegelman (en 2011) avaient été récompensés du Grand prix. Et un peu comme les Oscar récompensant The Artist, cela était beaucoup dans un regard français : Pratt, Crumb, Munñoz vivaient en France, Spiegelman est particulièrement francophile…

Bref, les premières années post-2013 étaient celles du rattrapage, notamment féminin et japonais, avec quelques backlash (Hermann ! ou Corben, même si américain, qui est vraiment un auteur que je juge aberrant en soit, mais qui a incontestablement eu une influence massive sur les auteurs des 80-90’s, et a donc sa place). De fait sur 11 prix 4 seulement récompensaient des auteurs de la zone franco-belge : Hermann et Cosey, piliers du magazine Tintin, un Belge et un Suisse, Emmanuel Guibert (dont l’œuvre est intéressante entre l’importance symbolique et esthétique de La Guerre d’Alan et l’énorme succès public de l’œuvre jeunesse Ariol), et Riad Sattouf, dont l’œuvre ambitieuse s’est associée à un succès public majeur sur la dernière décennie. On ne sait trop où ranger Julie Doucet qui, si elle est francophone, ne vient pas d’Europe (elle est la seule récipiendaire canadienne du prix) et a une influence large en zones francophones ou anglophones. Cela laisse en tous cas en 11 ans une bien plus grande diversité nationale avec 7 pays représentés : 3 lauréats étatsuniens, 2 Japonais, 2 Français, et un représentant pour la Belgique, la Suisse, le Canada et le Royaume-Uni. Au niveau linguistique la diversité des créations est moindre avec uniquement le français (5 lauréats), l’anglais (4 lauréats) et le Japonais (2 lauréats), pas délirant vu les sphères d’influence de la BD, mais l’espagnol ou le coréen finiront bien par être plus largement représenté.

Bref, là vient le moment où les auteurices recensées par le FIBD reçoivent leurs codes pour voter, et c’est toujours bien compliqué. Pour ma part j’ai des auteurices en tête – je votais Edmond Baudoin sans discontinuer durant des années, mais j’ai cherché à internationaliser depuis, cet auteur réellement majeur en fait les frais dans mon vote depuis un an ou deux.

Voici donc une liste complètement arbitraires de gens important.e.s à mes yeux, pour qui voter fait sens, pas forcément des gens que j’adore mais qui me semblent pouvoir être dans la compétition et dont l’influence sur la bande dessinée me semble majeure – et c’est à mes yeux ce que doit représenter le prix -, et qui me semblent pouvoir être dans la compétition.

Je n’y remets pas Bechdel, Meurisse ou Bagieu, pourtant régulièrement finalistes depuis plusieurs années, pas tant sur un jugement de fond que parce que du coup ça ne me paraît pas spécialement nécessaire de parler d’elles. J’ai déjà dit plus haut pourquoi Bechdel me semble nettement plus importante, Meurisse c’est parfois très bien (d’autres fois ça m’ennuie) mais au-delà de l’Europe francophone elle est inconnue, bien sûr elle incarne aussi Charlie, l’année des dix ans du massacre, Bagieu beaucoup taperaient dessus facilement, ça ne m’intéresse, d’autant qu’ elle a eu une influence incontestable – que ce soit à l’époque du blog « girly » ou avec son évolution vers des bandes dessinées féministes au trait nettement plus affirmé. Elle est par ailleurs traduite aux USA, avec succès, donc pas inconnue internationalement, et parfaitement légitime, mais j’en vois beaucoup d’autres (tous genres confondus) avant elle.

Je ne sais toujours pas comment choisir. Une autre langue que les trois langue suscitées pourrait être intéressant aussi comme critère (mais je n’en ai aucun). Longtemps je cherchais à voter pour un européen, un américain, un asiatique, mais il y a aussi toujours un énorme retard de Japonais… bref peut-être finirai-je simplement par prendre les plus vieux dans un côté tristement froid sur la possibilité de mourir (ce qui est arbitraire, des gens jeunes meurent et peuvent avoir été très inflents tôt), je les classe donc du plus jeune au plus âgé.

Jean-Christophe Menu (60 ans, France)

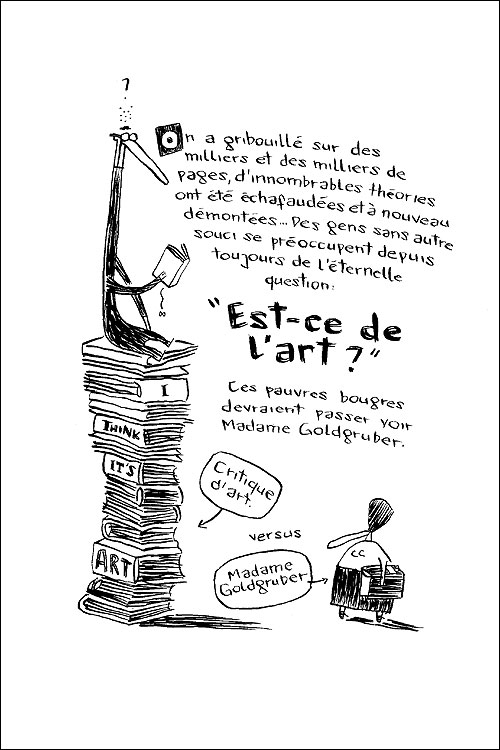

Pour ceux qui en douteraient, Menu est un grand auteur, l’exposition à Angoulême l’a bien montré, tout comme le Livret de phamille, qui a marqué la BD autobiographique francophone, mais aussi Gnognottes – somme de récits épars dont des inachevés pris comme œuvres pleines et entières. Son influence va en cependant au-delà de l’œuvre d’auteur, puisqu’il est un éditeur majeur, la voix incarnant L’Association (parfois en effaçant les autres associés, mais il a forgé le discours de la structure et clairement porté la majorité des ouvrages) et donc le renouveau de la BD alternative au moins européenne (et pas que francophone pour le coup), mais aussi le théoricien. Il ne s’agit pas tant de forger des concepts que de porter un parole militante, assumée, parfois excessive, mais qui a fait bouger les lignes. Plates-bandes paraît évident lu aujourd’hui, mais a été essentiel, les Éprouvette également, c’est par exemple dans le n°3 qu’il incluait Charlotte Salomon dans le champ de la bande dessinée, avant que le Tripode ne la réédite. Auteur, éditeur, théoricien, cela mériterait une récompense.

Daniel Clowes (63 ans, États-Unis)

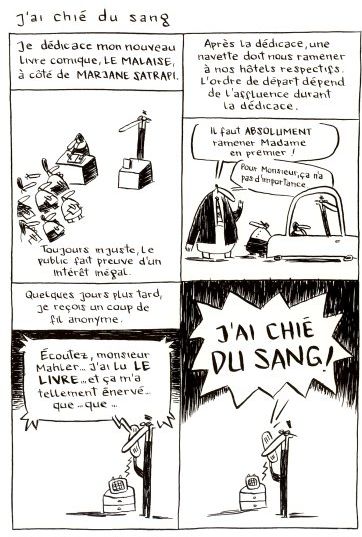

Je m’étonne toujours qu’il ne l’ait pas encore eu, souvent cité, il était en finale l’an dernier. En tous cas cet auteur a une influence incontestable (il suffit de voir Brunetti, Tomine ou D.J. Bryant…), qui contient plusieurs réels chefs d’oeuvres. Pour ma part Ghost World est indétrônable (le livre comme le film adapté, que Clowes a coscénarisé), mais David Boring est aussi incroyable, comme Ice haven ou récemment le réussi Monica (qui a eu le prix du meilleur album). Son dessin est glacial, clinique, loin de ce que j’aime d’habitude, mais dans son cas ça fait sens avec les récits, ça ajoute à la puissance et au malaise – parfois aussi il est très drôle. J’ai longtemps eu un trifecta Clowes/Baudoin/Doucet, si je dois garder un seul homme c’est sans doute lui (mais pas sur un critère d’âge). Mon seul regret serait qu’il soit sacré alors que Cornélius a perdu une bonne partie de ses titres pour Delcourt, mais bon, c’est de toute façon le cas.

Moto Hagio (75 ans , Japon)

Je mentirais si je disais que je la connais bien, je n’ai lu d’elle que les deux volumes anthologiques parus il y a quelques années et Le Cœur de Thomas. Mais outre que c’étaient d’excellentes lectures, les spécialistes du manga assurent que c’est une autrice fondatrice du shojo et du boy’s love, jouant avec les frontières des genres (dans tous les sens du terme). Elle a eu une énorme exposition l’an dernier, qui a permis à des traductions de se diffuser un peu, je voterai bien pour elle mais craint que, faute d’autres personnes le faisant, se soit un vote « perdu ». D’ici à ce que la mobilisation se développe, je lirai sans doute ses autres titres disponibles.

Edmond Baudoin (82 ans, France)

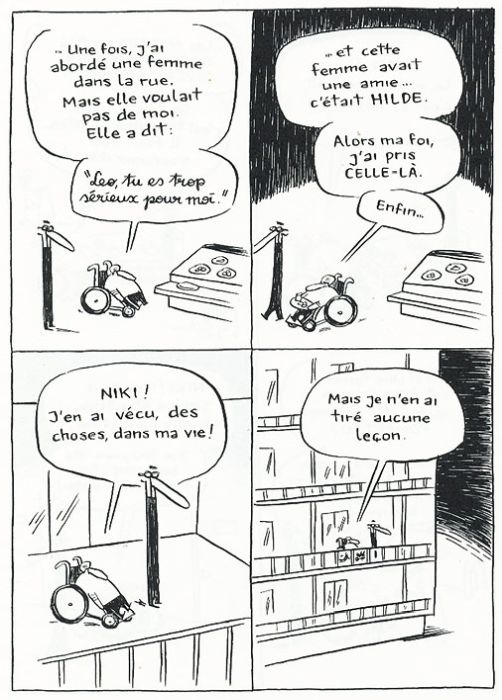

Il a été et reste mon plus grand choc dans la bande dessinée, découvrant via lui à 14-15 ans, après la voie de l’absurde de Thiriet, qu’une autre bande dessinée existait. Ce rôle il l’a eu dans les années 80 sur les futurs fondateurs de l’Association, qu’il a rejoint et soutenue, il a très clairement influencé des centaines d’auteurs (sans que ce ne soit forcément direct), et a été un des quelques auteurs français qui ont eu des carrières dans d’autres sphères, avec notamment les différents récits chez Kodansha (ils n’y ont pas forcément eu un grand succès mais cette traversée dit quelque chose), il a aussi été professeur au Québec et a influencé des étatsuniens (comme Craig Thompson). Il y a des choses qui vieillissent mal chez Baudoin, son rapport aux femmes nettement plus jeunes, qui questionne (que Neige Sinno évoque dans son Triste tigre, tout en disant qu’il n’a justement pas abusé de son pouvoir), ses carnets de voyages porteurs d’un universalisme qui a un peu vieillis dans son approche. Mais il reste, chose rare, un auteur qui expérimente continuellement : il a fait de l’autobio, mais aussi de la fiction, du reportage, de la BD documentaires, il s’est mis à la couleur, a tenté la théorie en BD (le sous-estimé Crazyman), a publié chez des tout petits éditeurs, des fanzines, tout en sortant des livres chez les gros, a accompagné de jeunes auteurices, cherche toujours à inventer, à tenter. Parfois il se plante, parfois il est brillant, c’est la force de quelqu’un qui essaie et se remet en question. Il aurait assurément dû recevoir le prix plus que d’autres, mais le recevra-t-il un jour ?

Nicole Claveloux (84 ans, France)

Autrice majeure de l’illustration et de la littérature jeunesse (elle a notamment reçu le Prix sorcières), qui fait partie de l’écurie révolutionnaire des éditions Harlin Quist, Claveloux est aussi une des figures d’autrices de bande dessinée. Dans les années 70/80, alors que les autrices sont souvent réduites à l’exception Bretécher, elle participe ponctuellement à Charlie Mensuel (et signe la couv du n°126) et (À suivre…) mais surtout à Métal Hurlant et Ah ! Nana, dont elle est une des signatures constantes. Son trait luxuriant, l’audace réelle (graphique comme thématique), les jeux formels, en font une incontournable. À côté de ses récits pour adultes (dont La Main verte, avec Édith Zha, dont la réédition chez Cornélius a eu le Prix du patrimoine du Festival d’Angoulême 2020), elle publie des centaines de pages de bande dessinée complètement délirantes pour Okapi, de 1973 à 1993, marquant considérablement les jeunes lecteurices. Si elle s’éloigne de la bande dessinée à partir des années 1990, elle y était bien pleinement active jusque là, jusqu’à prendre position en étant des cosignataires (avec Montellier, Puchol et Cestac) de la tribune «« Navrant », dans Le Monde, parlant du sexisme du milieu. Il s’avère qu’elle vient de publier un nouvel album chez Cornélius, Ce soir c’est cauchemar, qui est vraiment très bien, ce qui n’était pas gagné après tant de temps loin de la bande dessinée. Il semble qu’une mobilisation se fasse dans le collectif Égalité BD pour appeler à voter Claveloux, ma foi, ce serait avec joie.

Yoshiharu Tsuge (87 ans, Japon)

L’Homme sans talent m’avait complètement renversé lors de sa sortie en 2004, avant de découvrir Tatsumi (un autre que j’aurai tant aimé voir Grand prix) c’est vraiment Tsuge qui me fait entrer dans « l’autre manga », le gekiga, social, dur, avec un humour désespéré. L’absence de traduction a ajouté à une sorte d’aura d’auteur maudit refusant la publication a ajouté au mystère, mais quand Cornélius a enfin pu sortir une anthologie raisonnée, force a été de constaté que ce pilier de Garo, revue majeure du manga d’auteur, méritait l’attente. Si ce n’est pas très funky, les récits de Tsuge mêlent angoisses et onirisme, et ont exploré les limites du manga. Il a porté dans ses pages beaucoup de choses qui ont infusées ailleurs, le festival lui a consacré une grande expo il y a quelques années, vraiment magnifiques, et il serait un primé mérité – même s’il ne faut pas compter sur lui pour une masterclass.

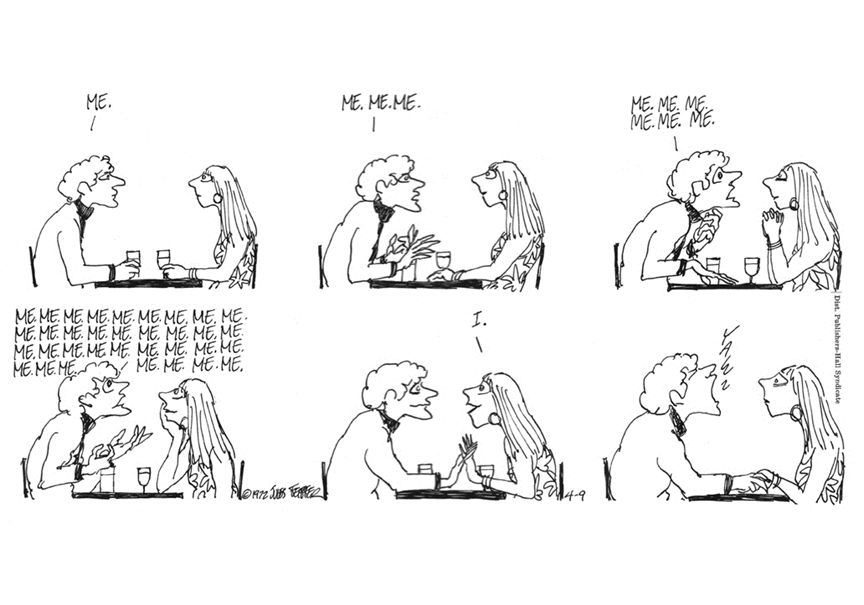

Jules Feiffer (95 ans, États-Unis)

C’est assurément le plus vieux de ma liste, et il crée encore ! Ses cartoons et strips croquant la vie américaine sont très drôles, justes, souvent acérés dans l’aspect social. Il a été publié un peu par Charlie mensuel, il a infusé sur des générations de cartoonists américains et on lui prête une influence sur Bretécher, ce qui paraît crédible quand on voit ses pages. Il est trop peu publié en français, même si Actes Sud publie Kill my mother, une série qui est en cours – pas ce que j’ai préféré de lui mais le dessin croqué est encore très beau, ce qui est impressionnant à cet âge. Un peu comme Hagio je crains cependant que peu votent pour lui.

Quelques noms pour lesquels je ne pense pas vraiment voter, mais qui semblent parfaitement compréhensibles :

– Bill Sienkiewicz (66 ans, États-Unis), un auteur de comics au style très reconnaissable, assurément influent, que je n’ai jamais vraiment lu (comme Dave McKean, 61 ans, Grande-Bretagne) ;

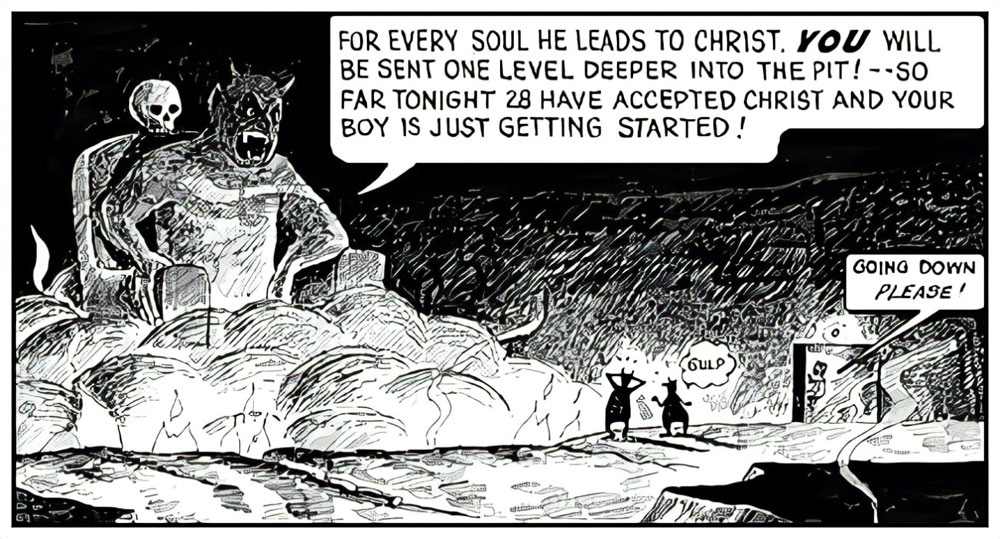

– Frank Miller (67 ans, États-Unis), l’auteur de Sin City et de Batman Dark Kgnith, pas de débat sur l’importance mais a vraiment été trop républicain facho pour moi – on honore aussi une personne, pas qu’une œuvre, d’autant qu’avec Terreur sainte* ça s’est croisé ;

– Dans le même esprit Neil Gaiman (64 ans, États-Unis), auteur très polymorphe, à grand succès, qui en bande dessinée a notamment créé Sandman, un incontournable (qui a eu beaucoup de mal à être bien édité) ferait sens, mais les polémiques récentes d’agressions sexuelles font que moi qui n’ai jamais voté pour lui ne vais pas me lancer ;

– Clamp (Japon, collectif dont les autrices ont entre 55 et 57 ans), Nanase Ōkawa, Mokona, Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi forment ce collectif marquant du manga, qui a notamment signé l’iconique succès popularisant les Magical girl Cardcaptor Sakura, mais aussi l’horrifique Tokyo Babylon, X ou le seinen Chobits, donneraient l’occasion d’honorer des genres diversifiés du manga et un collectif, ce que je trouve intéressant, mais j’ai lu bien peu de leurs travaux je l’avoue ;

– Charles Burns (69 ans, États-Unis), j’ai adoré Black Hole, bien aimé pas mal de ses autres livres, il est souvent présenté avec Clowes mais me touche quand même nettement moins, et je dois avouer que ses deux dernières longues séries m’ont ennuyée (ça ferait cependant une bien belle expo) ;

– Marc Wasterlain (78 ans, Belgique), dans les franco-belges à l’ancienne il y a quelqu’un comme Willy Lambil (88 ans, Belgique) que j’adore mais qui n’a rien de très inventif, le plus jeunot de dix ans Wasterlain mêle l’œuvre classique dans des journaux comme Spirou, Pif gadget ou Tintin à une capacité à réinventer un peu le modèle franco-belge avec Docteur Poche et Jeannette Pointue. Sincèrement, à la relecture, ce n’est pas si génial que ça avait pu le paraître, je pense, mais ça reste nettement plus inventif et poétique que la moyenne. Son dessin est aussi un des rares à fusionner classique franco-belge et une originalité très reconnaissable, des arguments, ça aurait du sens, mais ne compenserait pas les manques existants ;

– Hiromu Arakawa (51 ans, Japon), l’autrice de FullMetal Alchemist (entre autres) a assurément marqué une jeune génération d’auteurs et autrices (par exemple, Léa Murawiec), mais il me semble que cette jeune génération n’a pas encore assez de poids dans le scrutin pour la porter, j’avais tenté de glisser son nom, sans grand écho, elle est encore jeune, pour plus tard ;

– Andreas (74 ans, Allemagne), pays original, mais il vit en Belgique (ou y a longuement vécu) et est d’expression française. Bien qu’auteur dans le classique Tintin, il a développé des séries osant une certaine expérimentation, avec un trait entre classicisme et expressionnisme. Sa série Arq était fort intéressante et l’auteur en a assurément marqué, sans que ce soit ma tasse de thé. C’est un peu comme Marc-Antoine Mathieu (65 ans, France), un auteur intéressant, qui tente des trucs et chez de gros éditeurs, ça n’aurait rien de déshonorant sans qu’ils ne soient mes coups de cœur, chez Mathieu il y a la volonté constante d’expérimentation, plus ou moins convaincante (formidables Julius Corentin Acquefacques, nettement moins convaincants 3 » ou Livre des livres) mais il expérimente en touchant un public plus large que d’autres, ce qui est intéressant ;

– Dans le même esprit qu’un Menu pour l’aspect triple auteur/éditeur/théoricien, mais en plus calme et sage, un Benoît Peeters (68 ans, France) aurait l’intérêt de récompenser un scénariste, sachant que les plus évoqués jusqu’ici sont soit morts (Christin), soit ont refusé le prix d’avance (Moore), soit bon je voudrais pas qu’ils l’aient (Van Hamme, Gaiman donc) ;

– Riyoko Ikeda (77 ans, Japon), autrice de La Rose de Versailles, qui se pose là comme shojo d’importance, qui formalise un peu le genre, dans son aspect graphique, le développe, avec un gros succès en France pour l’anime dérivé (Lady Oscar). Elle est finalement assez peu traduite comparativement à l’importance, mais je me souviens avoir apprécié Très cher frère, mais je mentirais si je disais que je m’en souviens.

– Mattt Konture (59 ans, France), un auteur fondamental pour moi et à mon avis pour le milieu underground/alternatif français, cofondateur de l’Association, mais sans doute impossible qu’il soit élu, je n’ai donc jamais voté pour lui si ce n’est au « Grand prix Bulledair» , site/base de données/forum qui élit chaque année un Grand prix alternatif (et au fort beau palmarès).

On le voit : je ne nomme aucun auteurice non francophone/anglophone/nippophone, c’est un manque, n’hésitez pas à me donner des noms.

Pour nourrir la réflexion, cet article de Jean-Noël Lafargue de 2019 qui évoquait diverses autrices pouvant avoir le Grand Prix : notons que depuis sur les sept qu’il développait, trois l’ont eu, une a été en finale et a demandé à ne plus être nommée (Wendling), l’autre l’est systématiquement (Meurisse). Pas mal.

EDIT : On a commencé à me proposer des noms venant d’autres nationalités. Giorgio Cavazzano (Italie, 77 ans), un des grands dessinateurs Disney, mais qui a aussi dessiné Pif ou même un Spiderman, il serait un très bon prix même s’il n’a aucune chance (en Disney l’étatsunien Don Rosa est sans doute plus connu). En italien on m’a aussi évoqué Gipi (61 ans), il a du succès, une influence dans la scène contemporaine mais j’avoue qu’il m’a toujours profondément ennuyé. Il y a sans doute à chercher en Espagne, Allemagne, Flandre/Pays-Bas. On m’a évoqué Ralf König (Allemagne, 64 ans), star de la BD gay, des planches très drôle, un vrai succès hors de la sphère uniquement BD, pas forcément très très connu ici, mais quand même pas mal. Ce serait assurément une chouette expo. En Amérique latine Quino ou Breccia auraient été évident mais sont morts, Carlos Nine (déjà nettement moins connu) aussi…

* On peut lire ici une recension de cet album que j’avais réalisée pour bulledair.