Il arrive que les auteurs québécois prévoient de conserver des droits distincts entre les éditions au Québec et en Europe, cela a plusieurs avantages : pour l’éditeur cela évite des transferts de livres d’un océan à l’autre, pour l’auteur cela évite que des publications en français chez d’éventuels autres éditeurs (c’est principalement le cas si un éditeur québécois n’est pas distribué en Europe) soient traitées en droits étrangers.

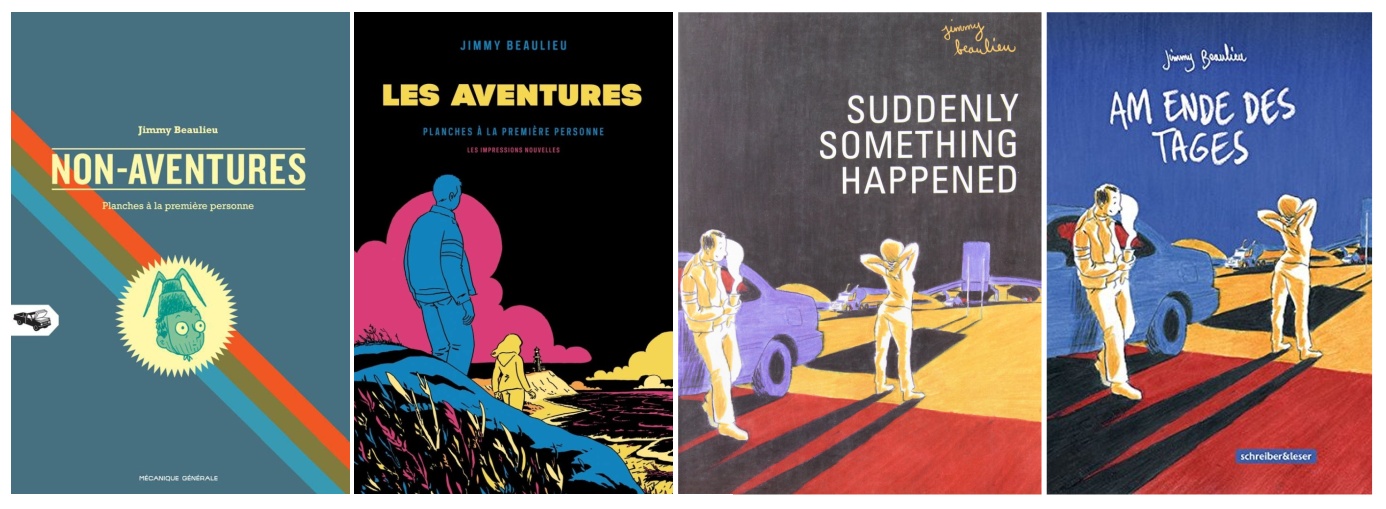

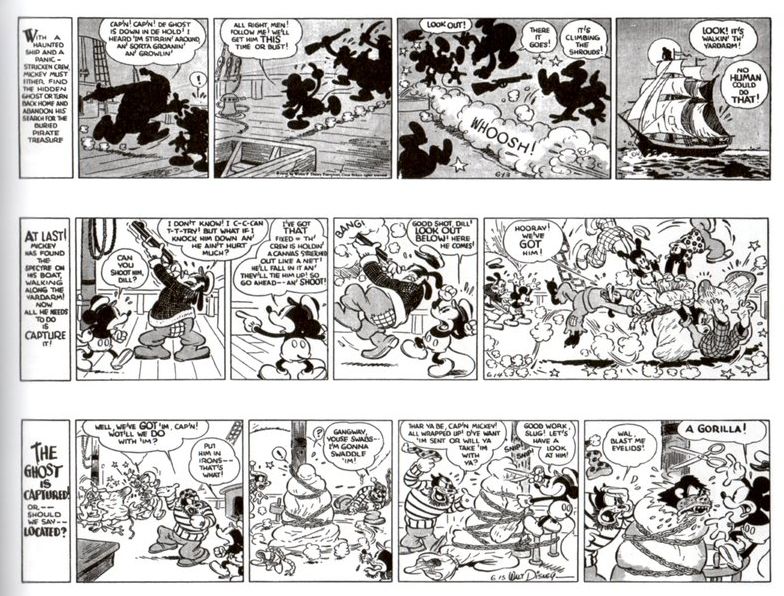

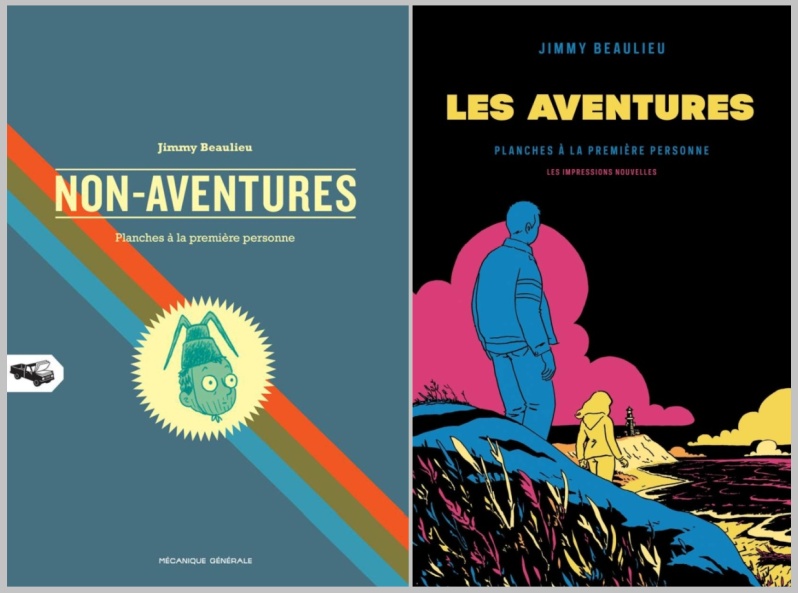

Jimmy Beaulieu est un auteur québécois assez lu en Europe francophone, et aussi un habitué des modifications d’ouvrages entre chaque réédition mais c’est un autre sujet (même si un peu lié). En 2013, les éditions Mécanique générale, qu’il a fondés des années plus tôt mais où il n’a plus d’activité éditoriale, ont édité un gros recueil de ses récits autobiographiques. Le titre est clair et assez illustratif : Non-Aventures, sous titré « planches à la première personne ». Si quelqu’un pense tomber ici sur de la grande course-poursuite, c’est qu’il ne sait pas lire.

En janvier 2015 l’album est édité en Europe. J’entends souvent parler d’édition française mais c’est abusif puisque la maison d’édition, Les Impressions nouvelles, est localisée à Bruxelles. L’éditeur du livre est certes français (le scénariste et théoricien Benoît Peeters) mais il faut a minima parler d’édition européenne francophone. En tous cas, outre quelques modifications de contenu et d’agencement, la couverture diffère. Il y a le dessin, bien sûr, mais c’est assez classique avec une autre édition, le changement de titre l’est moins, surtout que la langue ne change pas. Et les « Non-aventures » deviennent « Les aventures » soit l’exact inverse.

Pourtant, le titre fonctionne très bien. Avec ce dessin laissant entendre une promenade calme et douce, loin de toute aventure, et le sous-titre conservé, le lecteur comprend bien qu’il s’agit d’un pied de nez et qu’il n’y aura d’aventure qu’intime et personnelle. Interrogé par Laurent Lessous pour BDZoom, Beaulieu explique le choix : « Benoît Peeters, l’éditeur de l’édition européenne, n’était pas friand du titre un peu négatif de l’édition québécoise : Non-aventures. Je n’y tenais pas non plus. Nous avons bien cherché une alternative. Moi qui pense toujours à des titres de livres (à en rendre fou mon entourage), je bloquais. J’ai finalement proposé cette variante toute simple et plus drôle, “Les Aventures”, qui était le titre du premier chapitre de la section “Quelques pelures” (lequel s’intitule, dans cette édition, “Non-aventures”). » On note au passage le jeu de retitrage permanent de l’ancien album qui change de nom en devenant chapitre… L’enfer des bibliothécaires.

Ce transfert de titre est passionnant, les deux jouent sur une contradiction : le premier sur la simple négation « non-aventures », l’autre peut-être plus subtilement en jouant le contraste avec l’image et le sous-titre. Aucun ne manque de poésie, je préfère a priori le second, mais peut-être est-ce simplement parce que c’est le premier que j’ai connu ? Ou que c’est un ciblage géographique efficace. Quand j’ai présenté le choix à des amis, au débotté, les avis variaient mais sans que ça ne se détache vraiment, ni se distingue par origine géographique. Esthétiquement je trouve par contre la deuxième édition plus réussie, sans aucun doute, c’est mon affaire, j’imagine.

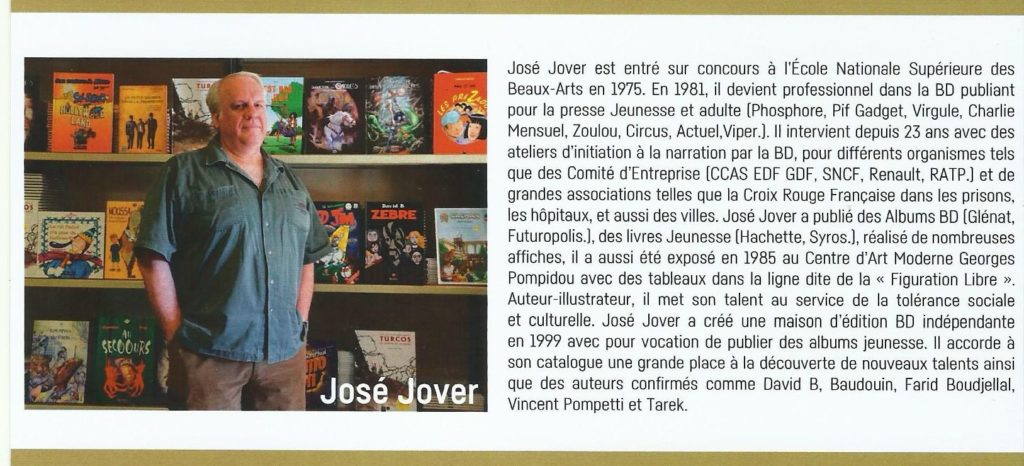

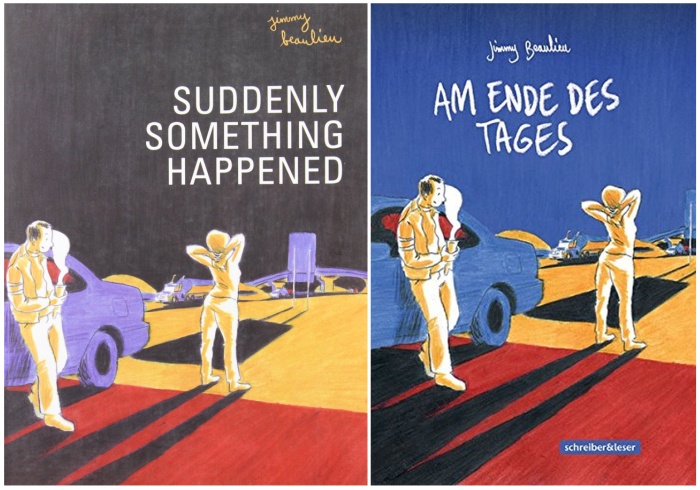

Lors de mon séjour au Québec il y a quelques semaines, Jimmy m’a confié (pour la bibliothèque patrimoniale de la Cité internationale de la BD et de l’image) différentes éditions étrangères de ses livres. Parmi elles, deux de ce qui correspond aux (Non-)Aventures, qu’il m’a présenté comme des éditions directes de ce livre mais qui sont en réalité antérieures (il faut dire que les éditions Aventures sont déjà des anthologies, je vous le dis, un enfer pour les bibliographes).

Une de ces éditions est paru en anglais chez l’éditeur canadien Conundrum Press en 2010 (avant la Québécoise donc), l’autre en allemand, chez l’éditeur allemand Schreiber & Leser en 2014 (après la Québécoise, mais avant la Belge, pour celle-ci). L’image de couverture est différente des éditions françaises, mais globalement partagée par les deux éditeurs en question, même si en bonne JimmyBeayulieuserie il y a des retouches (le choix de couleurs notamment, et le cadre plus ou moins serré). Le titre est évidemment traduit. Bien que pas très bon en langues étrangères il semble évident qu’aucun ne parle d’aventure, existantes ou non :

En anglais nous avons Suddenly Something Happened, qu’on pourrait traduire à peu près par « Soudain, quelque chose arrive » ou « Tout à coup, etc. ». Un très bon titre à vrai dire, qui résume lui aussi bien le contenu, et cette pseudo-aventure (prenant le contre-pied d’une vieille vision de la BD), peut-être plus explicite que les titres français, car sans sous-titre. En allemand, que je ne parle pas du tout, Am Ende des Tages (là aussi sans sous-titre). Google et des gens m’ont évoqué un « À la fin de la journée » voire « des jours » (ce qui n’est pas exactement la même chose), bon là en tous les cas, pour le coup, je vois moins bien le rapport. Mais cela semble confirmer un goût du jeu avec les titres, profitant de chaque édition pour proposer une variation, ce n’est pas si courant.

PS : J’admets que le titre est un peu mensonger, puisque qu’il ne s’agit jamais vraiment du même livre malgré un contenu largement commun, même entre les deux éditions francophones (même s’il me semble que les rééditions de Non-aventures reprennent le contenu exact des Aventures). Mais bon, vous avez quand même l’idée générale, et au début je croyais que c’était bien le même livre.