Mine de rien je suis dans la dernière année de ma thèse sur La bande dessinée québécoise et ses circulations dans et avec l’espace francophone européen. Il va falloir commencer à rédiger et soutenir vers mars ou avril. Comme dans le cadre d’autres travaux, travaillant sur un sujet en partie contemporain, je récolte une part d’information dans des entretiens, que je croise et avec lesquels je bâtis quelques idées. J’ai assez vite voulu interviewer Julie Delporte, incarnation pour moi de l’autrice québécoise avant même d’avoir la nationalité canadienne, exemple de ces circulations. Cela donne à l’entretien un thème évidemment assez éloigné de tout ce qu’on peut dire sur son œuvre brillante (voir par exemple cet entretien-là), mais qui aborde la question du sentiment d’appartenance à la BD québécoise, BD nationale sans passeport.

Tu nais en tant qu’autrice au Québec, les premiers fanzines datent de 2008, peux-tu un peu revenir sur ton parcours ? Quand arrives-tu ici ? Tu débutes d’abord par l’écriture sur la BD dans le cadre de tes études c’est ça ?

C’était en 2005, j’étudiais en journalisme, j’aimais déjà beaucoup la bande dessinée alors en parallèle j’ai animé une émission sur la bande dessinée (Dans ta bulle ! sur Choq.fm) pendant de nombreuses années, et j’ai aussi écrit un peu sur la bande dessinée. Une fois diplômée en journalisme, je n’arrivais pas à trouver de médias où exercer cette profession dans des conditions qui me plaisaient, donc je suis revenue aux études, cette fois en cinéma.

J’aimais beaucoup le cinéma, cependant l’objectif c’était d’abord d’écrire un mémoire sur la bande dessinée. À l’époque j’envisageais une carrière universitaire dans la recherche sur la bande dessinée, un peu comme toi, mais ce n’était pas un but précis non plus, je voulais surtout satisfaire ma curiosité et augmenter mes connaissances générales en art. C’est en parallèle de l’écriture de mon mémoire que je me suis mise moi-même à faire de la bande dessinée, pour essayer d’abord. Je ne m’attendais pas du tout à pouvoir en faire professionnellement !

La pratique du dessin était-elle déjà là malgré tout ?

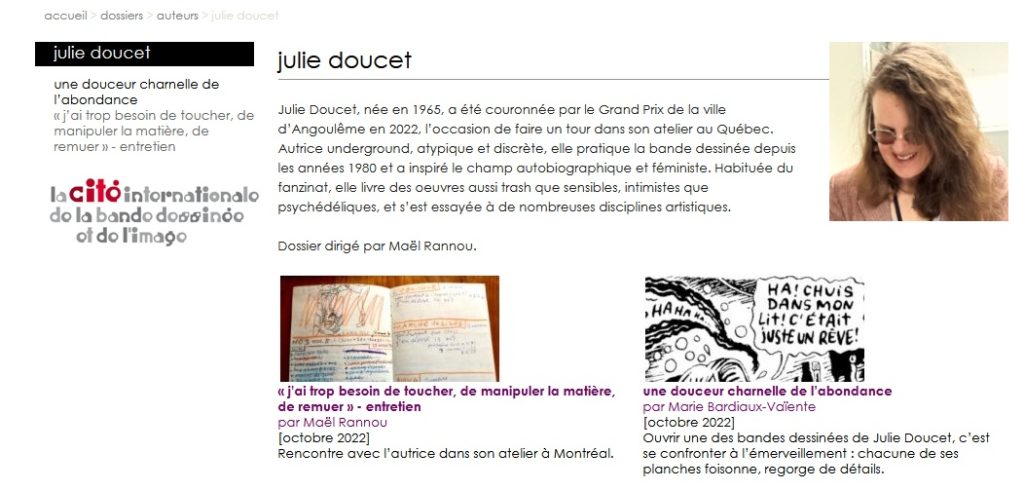

Je viens plutôt de l’écriture, quand j’étais petite je remplissais des cahiers avec des textes, je dessinais un peu mais pas énormément. Je n’étais pas un « génie » du dessin qui le pratiquait partout et tout le temps comme souvent les auteurs de BD le racontent. En fait, tous les arts m’intéressaient. On avait une petite caméra vidéo à la maison par exemple, et très vite je l’ai prise pour faire des choses. J’ai toujours été très interdisciplinaire mais plutôt douée avec le langage, je rêvais davantage d’être écrivaine que dessinatrice.

Tu apparais au milieu d’un bouillonnement créatif à Montréal, autour de la structure Colosse, est-ce que tu as suivi les cours de l’atelier de Jimmy Beaulieu ?

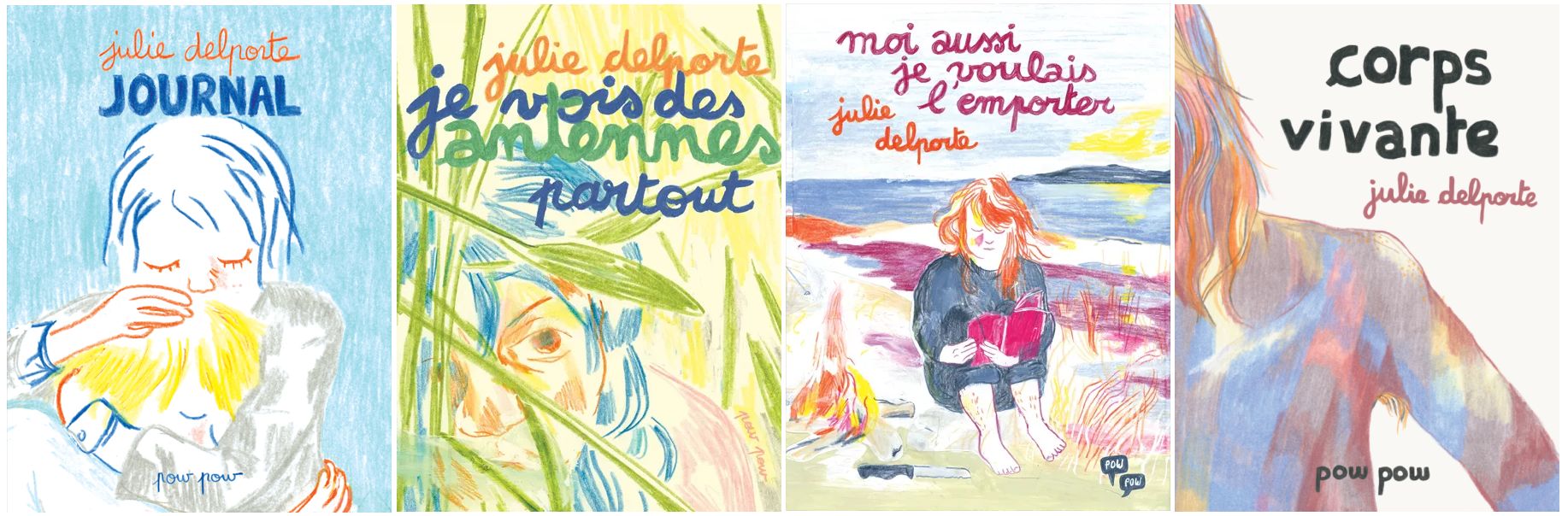

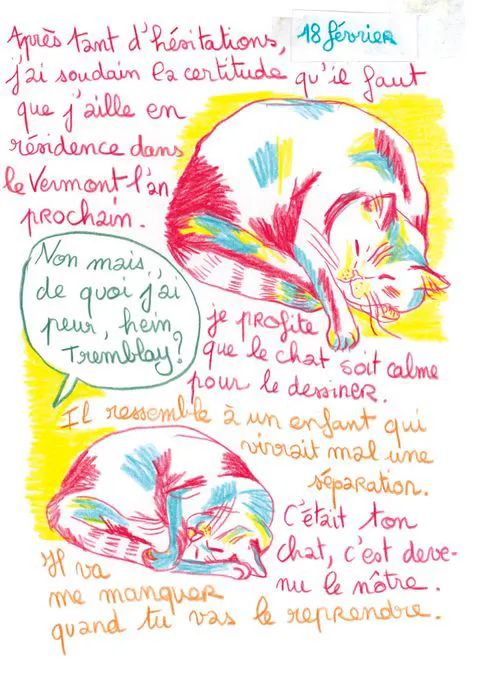

À cette époque-là, il y avait toute une vague de nouveaux auteurs qui apparaissaient (Pascal Girard, Iris, etc.). J’ai suivi les cours de Jimmy Beaulieu à l’atelier du Cégep du Vieux Montréal, mais aussi ceux de David Turgeon quand il les a donnés pour remplacer Jimmy. J’ai écrit et dessiné Encore ça dans un des cours, et Jimmy a voulu en faire un Colosse, ce qui m’a rendue vraiment heureuse. J’en ai fait plusieurs autres mais là où ça a vraiment changé pour moi, c’est quand je suis allée un an à White River Junction, dans le Vermont. J’étais « fellow » au Center for Cartoon Studies, autrice invitée en résidence dans cette école de bande dessinée. La bourse ne donnait pas vraiment de quoi vivre mais j’avais accès gratuitement à l’école. Je pouvais assister aux cours mais aussi apporter un regard plus expérimental. Le but de cette résidence est vraiment de donner une chance à de jeunes auteurs je pense. J’ai eu de la chance d’en bénéficier tôt dans ma carrière, j’avais commencé mon Journal en ligne avant d’aller à l’école, puis j’y ai rencontré l’éditrice de Koyama Press (Annie Koyama) qui l’a publié en anglais par la suite. C’est là que j’ai vraiment développé ce travail au crayon de couleur.

Mon dessin est constamment en changement, si le crayon est un peu ma marque de fabrique, dans Corps vivante il est devenu plus précis et réaliste qu’il ne l’était dans Journal. J’imagine que ça bougera encore dans mes prochains projets.

C’est comme une lente affirmation du fait que tu es dessinatrice. J’imagine que c’est aujourd’hui à peu près clair dans ta tête mais tu le remettais beaucoup en cause au début.

Oui, mais je ne peux encore m’empêcher d’avoir un peu un syndrome de l’imposteur sur le côté graphique de mon travail, j’ai toujours tendance à croire que c’est mon écriture qui est vraiment intéressante. Bon, j’essaie de changer d’avis là-dessus, je prends de plus en plus confiance.

Bien que rédigé en français, Journal est donc d’abord publié au Canada anglophone.

Je n’avais trouvé personne pour le publier en français, je pense que le fait que ce soit en couleur rendait ça vraiment très compliqué à l’époque, très peu d’éditeurs francophones pouvaient imprimer de la couleur au Québec, surtout pour le premier livre d’un auteur. D’ailleurs le premier éditeur en français [le livre a depuis été republié par Pow Pow], L’Agrume, n’était pas québécois. Pour mon second livre, Je vois des antennes partout, ça a d’ailleurs été la même chose, il est d’abord paru chez Drawn & Quaterly, un éditeur québécois, mais anglophone, avant que Pow Pow ne le publie.

Ha oui, je savais pour le premier, mais je ne savais pas que ça avait été le cas aussi pour celui-ci. C’est donc ton premier à paraître chez Pow Pow, qui va alors publier tous tes autres livres en première édition. J’ai l’impression qu’en France c’est vraiment avec Moi aussi, je voulais l’emporter – pourtant publié par un éditeur québécois contrairement au Journal – que tu apparais vraiment dans la presse, pour le public.

En fait c’est pas mal vrai ici aussi, c’est ce livre-là qui a vraiment eu le plus d’échos.

Pour en venir au cœur de l’entretien, en terme « national », j’ai l’impression que tu es perçue comme une autrice québécoise, est-ce que tu le ressens comme ça aussi ?

Il faudrait peut-être demander aux autres comment ils me perçoivent mais, en ce qui me concerne, mes éditeurs sont québécois, mes collègues de travail sont québécois – ou Français émigrés –, une grosse part de mon travail est autobiographique et se passe au Québec, je n’ai jamais créé en bande dessinée ailleurs qu’au Québec, sauf ponctuellement pour des résidences. Alors oui, je suis une autrice québécoise.

Après, c’est l’histoire de l’immigration : est-ce que je peux me sentir 100 % québécoise ? J’ai toujours l’accent français… L’immigration des Français au Québec est une immigration ultra-privilégiée par rapport à d’autres parcours de vie. Les Québécois ont une histoire d’amour-haine avec les immigrants français. Je ne suis pas vraiment fière d’être une Française à Montréal, j’essaie de m’intégrer sans toutefois renier mes origines. Dans tous les cas, si on me considère comme une autrice québécoise, cela me rend fière.

Du côté de la réception en France, je ne me rends pas compte si je suis perçue davantage comme québécoise ou française, je n’ai pas eu beaucoup d’entretiens en France, quand Moi aussi, je voulais l’emporter est sorti il n’y en avait pas assez de copies arrivées en Europe, c’était le début de la distribution européenne de Pow Pow…

Et du côté des médias québécois, est-ce que cela t’est renvoyé (le fait que tu es d’origine française) ?

Pas trop. Je sais qu’à la radio ça peut être compliqué. J’ai des amis qui travaillent à Radio-Canada qui m’ont déjà dit qu’ils tâchent de limiter l’accent français en ondes, je ne sais pas si c’est vrai. Mais bon, ça ne me pèse pas en tous cas, dans le milieu personne ne me renvoie que je suis française, ou vraiment très rarement. Je ne suis pas la seule aussi il faut dire… Chez Pow Pow il y a Mirion Malle et moi. Qui d’autre ? En fait, je ne sais pas si on est tant.

Justement je pensais à elle, car c’est un pendant intéressant. Comme toi elle émigre, et le Québec imprègne son œuvre, dans le décor comme le vocabulaire, mais elle avait déjà une carrière en France avant.

C’est un peu différent pour elle, car elle a plus d’éditeurs français que québécois. Je ne me rends pas compte si les lecteurs la considèrent comme québécoise ou française. On nous vous probablement comme des montréalaises ! Je me dis que c’est peut-être plus sur la réception en France que le fait que l’on soit des émigrées a une incidence : il y a une sorte d’imaginaire positif (peut-être parfois exotisant !) du Québec en France.

Je sais qu’on est assez lues en Europe francophone et il y a plein de jeunes qui veulent émigrer, alors je me dis que ça joue peut-être sur notre rayonnement… Obom, qui est à moitié française mais y a peu vécu (seulement très jeune), a une carrière importante au Québec mais elle n’est quasiment pas lue en France : cela dit c’est sans doute une question de distribution de ses livres avant tout. Chez Pow Pow quelqu’un comme Sophie Bédard a un beau succès ici, mais je crois qu’elle est encore assez peu lue en France… Alors nos origines géographiques jouent peut-être pour accrocher le public français.

Dans ta bande dessinée, je trouve qu’on perçoit le Québec mais en même temps ça me semble assez simple pour le public français.

Ça se fait assez naturellement, j’ai l’impression que je n’écris rien qu’un Québécois ou un Français ne pourrait pas comprendre, je peux mettre du vocabulaire québécois en tout cas. Il faudrait sans doute demander à Luc [Bossé, son éditeur] ce qu’il en pense. Mais on n’a jamais discuté de la manière dont j’écris… Je ne doute pas que j’ai des traces de français de France qui doivent m’échapper dans mes productions. Il y doit y avoir les deux sortes de Français qui s’y croisent : cela reflète sûrement ma façon de parler, après toutes ces années que j’ai passées à Montréal.

Là où la question de l’identité se ressent aussi, ça peut être tout bêtement administratif : le droit d’avoir un prix de la BD québécoise, de recevoir une bourse du gouvernement du Québec, etc. cela était-il conditionné à une nationalité, une durée de résidence ?

Pour les prix c’est un débat interne aux prix j’imagine, mais pour les bourses du Québec et du Canada, dès que nous avons le statut de résident permanent nous y avons droit. Avoir la nationalité canadienne ou pas – moi je l’ai depuis plusieurs années – ne change rien.

Une chose qui peut être intéressante peut-être, c’est la différence dans la manière dont on réussit à vivre de nos créations.

Je suis vraiment une autrice qui a toujours vécu dans la création au Québec, dans un petit marché où même quand on vend assez bien, c’est quasiment impossible de vivre de la BD alternative, du coup on y vit principalement de bourses de création. J’ai l’impression que quelqu’un, avec une production publiée en France et une carrière qui y a débuté, vit bien plus de publications et de droits d’auteurs que de subventions… c’est peut-être là qu’est la différence la plus marquée à vrai dire.

Enregistré à Montréal le 30 août 2022,

repris par courriel en juillet 2023.