Je reprends ici à fin d’archivage ce texte paru sur Bodoï qui dépasse la simple chronique de l’album Chanson d’avril. J’ajouterai que si je ne le dis pas dans le texte, le fait que la mère de mes enfants s’appelle Natacha ajoute à ma tendresse.

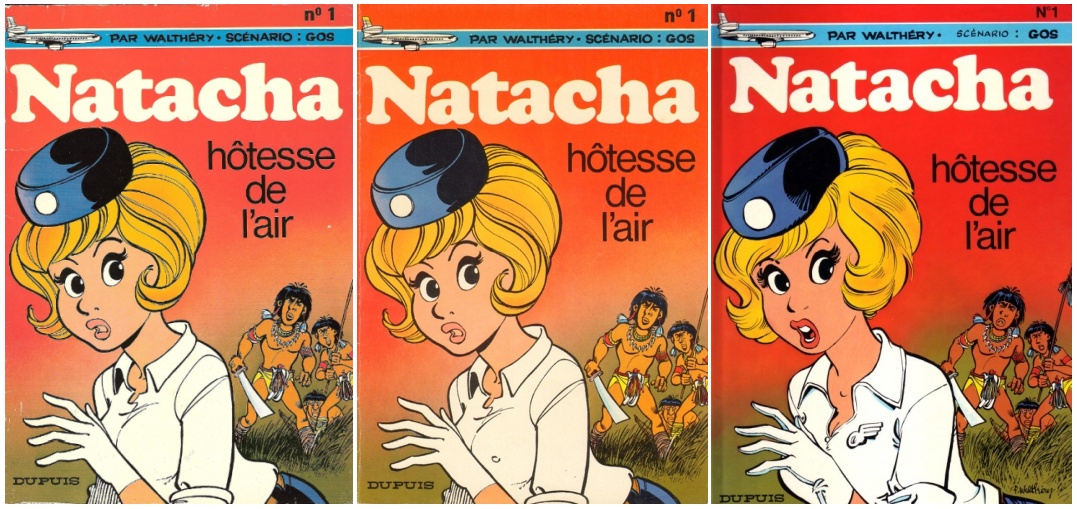

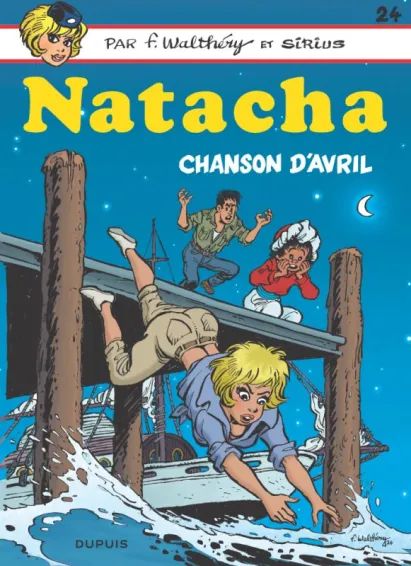

Natacha n’est sans doute plus une série très populaire au sein de Spirou, malgré un film récent : il s’agit clairement d’une des dernières grandes incarnations des séries de Marcinelle par leur auteur original – on peut aussi penser à Yoko Tsuno ou aux Tuniques bleues. Le fait que Walthéry, connu pour avoir été un des plus jeunes membres du studio Peyo, termine avec Chanson d’avril un cycle de trois volumes hommage à Sirius, un auteur central mais globalement oublié du Spirou de son enfance, rajoute à l’étrangeté de la proposition dans un magazine paraissant en 2024.

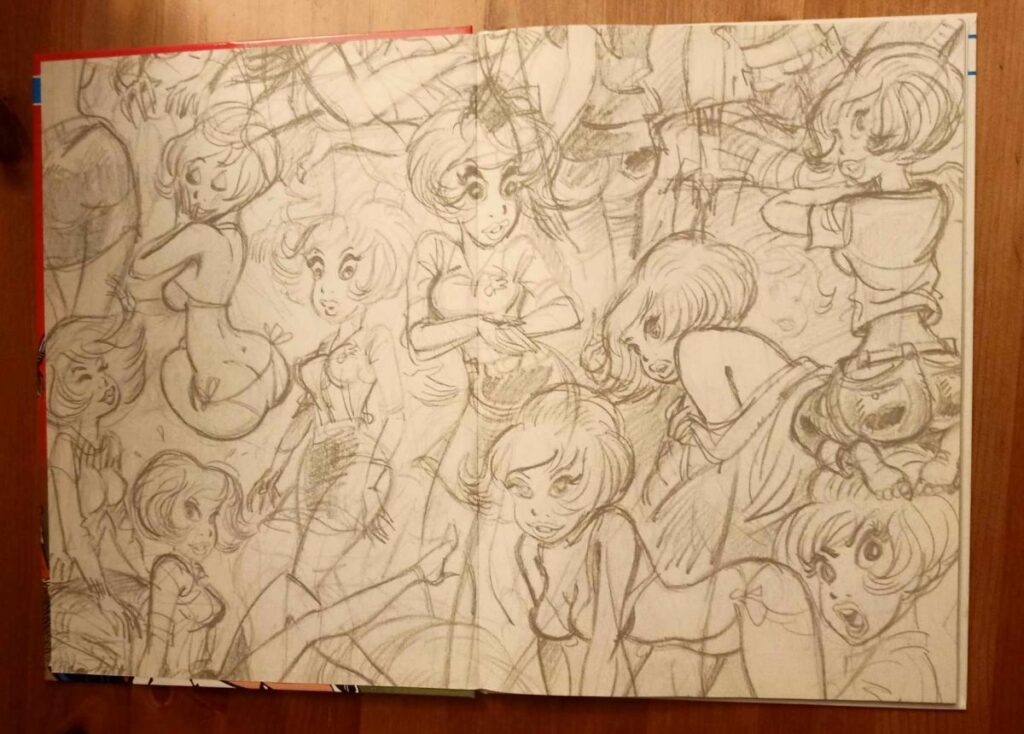

Je l’avoue, j’ai un faible toutefois pour cette série. Pas tant pour Natacha qui, si elle a certes été une des premières figures d’héroïne franco-belge (suivie de très près par Yoko Tsuno, justement), reste une héroïne pensée par ou pour les hommes, ce qui est assez flagrant dans certaines pages, postures, et plus encore dans les dédicaces. Néanmoins, malgré cela, c’est un personnage qui a pu servir d’identificateur et qui rénovait un peu les pages du Spirou des années 1970.

Si cette série m’a particulièrement intrigué, c’est par la manière dont elle raconte une certaine histoire de cette bande dessinée franco-belge, dans une approche très foutraque. Créée avec Gos (du Scrameustache, aussi venu de chez Peyo), cette saga de 24 tome laissent place à une grande diversité de scénaristes, dans une temporalité étonnante. On y retrouve des figures majeures de Dupuis : Maurice Tillieux, Peyo, Raoul Cauvin (une seule fois, ce qui est étonnant vu sa place dans l’écosystème), Marc Wasterlain (qui participe parfois au dessin, comme Will sur un épisode ilien mémorable !). À leurs côtés, des scénaristes moins connus du grand public, mais qui ne surprendront pas quiconque a fréquenté les magazines et publications de cette période : Thierry Martens, Mythic, Stoquart et surtout Mittéï, un prolixe scénariste de la période dont les productions sont assez aléatoires, entre inventivité et tâcheron, et qui reprendra intégralement une autre série de Walthéry (Le P’tit bout d’chique). Enfin, à cette liste déjà importante, s’ajoutent des quasi-inconnus : un copain de service militaire fan de science-fiction dont il reprend une nouvelle (Étienne Borgers signe finalement trois albums) et même un fan qui lui propose un scénario qu’il adaptera dix ans plus tard (Guy d’Artet).

Ce mélange très ouvert a quelque de touchant, on y retrouve du fameux « artisanat » tant vanté mais rarement très conforme à la réalité. On voit aussi, au fil des ans, soudain paraître des albums d’auteurs morts depuis longtemps, comme lorsque que Walthéry dessine un inédit de son ami Peyo en 2004, douze ans après sa mort, expliquant n’avoir pu le faire avant. Un bazar assez joyeux, parfois franchement foutraque, mettant les personnages dans des situations et ambiances très différentes selon les auteurs : certains sont nettement plus ancrés dans le roman noir et l’enquête, d’autres dans l’aventure exotique, voire la bouffonnerie purement humoristique (la série reste toutefois toujours de l’aventure humoristique, semi-réaliste).

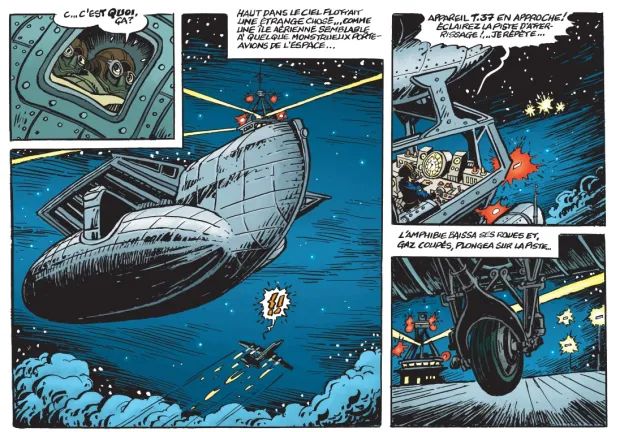

À ce titre, il y avait une certaine logique à le voir se lancer dans l’improbable projet d’un remake de L’Épervier bleu, série de Sirius publiée dans Spirou de 1942 à 1951, avant de faire un retour de 1973 à 1977. Cette série un peu oubliée est une vraie série d’aventure, rocambolesque, avec un grand A, des rebondissements improbables et un imaginaire technique débridé qui se fichaient un peu du réalisme. Le projet est sympathique, on l’attendait pour un album, finalement en deux parties, et en voici un troisième, qui peut se lire indépendamment et clôt apparemment cette série d’adaptations. On peut s’étonner qu’autant de tomes de Natacha, série qui n’en compte pas tant que ça, aient été consacrés à cette idée étrange, mais l’auteur avait sans doute un fort tribut artistique et amical à payer.

Si sympathiques que soient le projet et la série, celle-ci date, et en se fusionnant à un récit des années 50, elle ne gagne guère en modernité. De fait, Walthéry ne fait pas que reprendre des trames – parfois très précisément, parfois avec plus de distance –, mais aussi des dialogues, et s’il veut remettre au goût du jour la série, il la remet au goût du jour avec son regard d’homme de 79 ans. À ce titre, si le dessin n’est pas aussi précis qu’il l’a pu l’être et qu’il ne manque pas de postures curieuses de Natacha, et que certaines images peuvent paraître datées, rien n’est comparable au dramatique Spirou et la gorgone bleue. Si un méchant paraît avoir des traits étonnamment sémitiques (ce qui n’aurait rien eu d’étonnant chez un élève de Peyo qui invoquerait alors Gargamel), il n’est d’une part pas si méchant et son dessin semble laisser penser qu’il s’agit d’un portrait de Wasterlain. Une jeune fille algérienne dont les traits ne sont pas caricaturaux accompagne d’ailleurs nos héros. Walthéry évite donc quelques écueils, mais au-delà de cela (qui est un minimum), peut-on vraiment lire Natacha au premier degré en 2025 ?

Vous l’aurez compris, il m’est difficile de répondre à cette question, et la cible n’est sans doute pas le plus grand public possible. Il reste qu’en lisant cet album comme un lecteur curieux, lecteur qui n’a pas lu les précédents d’ailleurs, on peut au moins constater qu’il est fluide et se tient bien en tome autonome. Le récit principal est franchement sans queue ni tête, mais cette acceptation de l’aventure pour l’aventure fait partie du deal, et l’on va donc voir une course contre des brigands de la mer au ciel, sur un gigantesque bunker volant où un savant fou (qui n’a pas mauvais fond) et un ancien nazi (qui est parfaitement nazi) sont associés. Sans surprise, ça ne peut pas bien tourner. Ce genre de scénario n’a plus vraiment cours aujourd’hui, mais après tout la base volante géante dans les films de divers Avengers n’est guère plus crédible, et l’on peut se laisser embarquer.

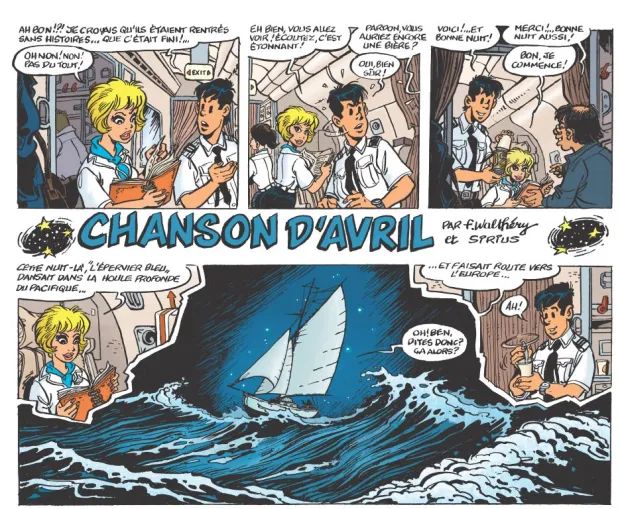

Le défaut principal de Chanson d’avril est sans doute lié au fait d’à tout prix vouloir en faire un Natacha, en reprenant un principe lancé dans L’Hôtesse et Monna Lisa (scénarisé par Mittéï en 1977) : Natacha a trouvé un carnet appartenant à sa grand-mère qui, hasard, fréquentait aussi le grand-père de Walter (son acolyte), et lit ses aventures. Si cela pouvait tenir dans l’aventure initiale de 22 pages pour un Spirou spécial rétro, le procédé paraît paresseux sur tout un album (et c’est ici le troisième). La séance de lecture est interrompue par une scène dans l’avion, running gag avec un passager alcoolique (par ailleurs autoportrait assumé de l’auteur plus jeune), qui n’a franchement aucun intérêt. Comme je le soulignais au début, la série est par nature très polymorphe, le mieux à faire semble donc de sauter ces séquences tentant artificiellement de les relier à un grand axe général flou. Ainsi, c’est en acceptant de lire ce Natacha en renonçant à ce qu’il en soit un qu’on peut en savourer la fraîcheur désuète, drôle d’oxymore pour un franchement étrange et plutôt agréable album.