Comme régulièrement, index des articles, recension, entretiens réalisés dans un cadre universitaire, ou au moins proche. J’ai encore quelques articles en attente, puis il y aura un creux, lié à la parentalité et à la fin de thèse (deux sous parties encore !).

Comme à chaque fois, cliquer sur les images amène sur l’article et j’ai tenté d’organiser par type d’articles (articles, entretien, recensions). Et enfin, tout n’est certes pas absolument universitaire, mais ça me semble réunir les travaux ayant cette ambition/exigence.

D’abord j’ai un peu honte, j’avais zappé dans mes précédents index (et c’est quelque chose pour un livre parle d’invisibilisation) la parution au printemps 2024 de l’importante somme Construire un Matrimoine de la BD – Créations, mobilisations et transmissions des femmes dans le neuvième art, en Europe et en Amérique, dirigée par Marys Renné Hertiman et Camille de Singly et publié aux Presses du réel/ArTec. J’y ai écrit un article appelé « D’Yvette Lapointe à Zviane, les femmes dans la création de bande dessinée au Québec ». La bonne nouvelle est que récemment le livre a été mis en accès libre sur openedition ! Vous pouvez donc le retrouver en cliquant sur l’image, mon article comme tout le reste :

Vient ensuite un article qui a mis du temps à sortir, ça faisait longtemps que je voulais étudier un peu plus Yvan Pommaux (j’avais déjà parlé un peu Angelot du Lac dans mon article sur Bayard), notamment la série des John Chatterton, que j’ai lu enfant pour le premier tome, et dont je n’ai découvert les deux autres volumes que bien plus tard. La rencontre avec une collègue spécialiste du conte lors de mes études à l’INET a permis à cet article de naître. C’est avec beaucoup de plaisir que je cosigne donc avec Eva Barcelo-Hermant « John Chatterton : un chat noir dans le labyrinthe des contes et des éditions » pour Publije, revue de l’Université du Mans spécialisée en littérature jeunesse, université où nous avons justement tous les deux fait notre master sur ces sujets.

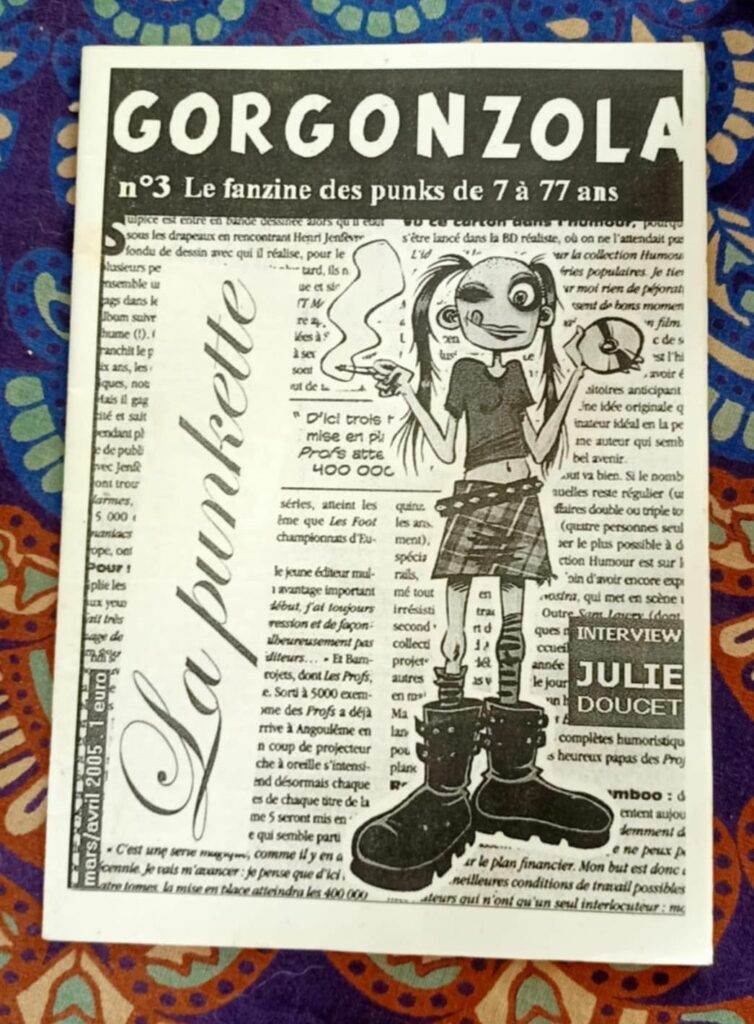

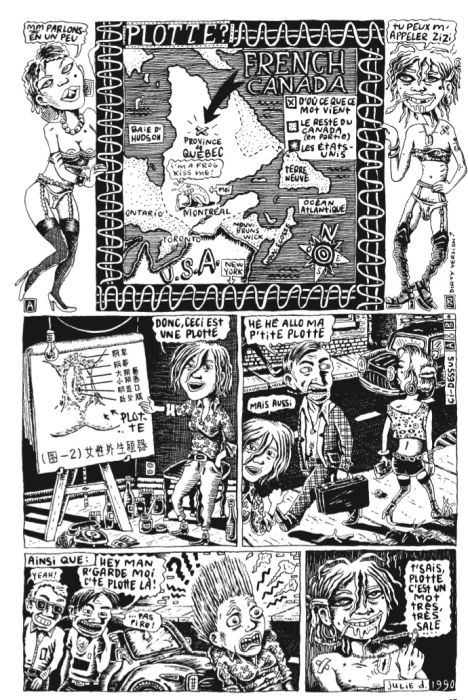

Dernier article universitaire strictement, un extrait de ma thèse à vrai dire, « Julie Doucet, traverser les frontières » est paru dans l’International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d’études canadiennes vol. 63 en cette fin d’année. J’y explore l’énorme influence de l’autrice dans le champ francophone/anglophone, à travers les éditions, rééditions, réceptions, de son travail, et quelques planches iconiques dont le sens semble étonnament transporté au fil des éditions. Au-delà de ça, ça me fait toujours plaisir d’être publié dans des revues canadiennes, celle-ci est publiée par les Presses universitaires de l’Université de Toronto.

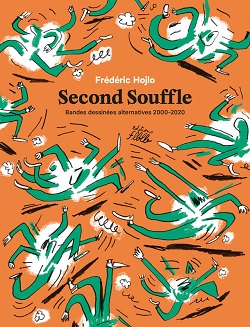

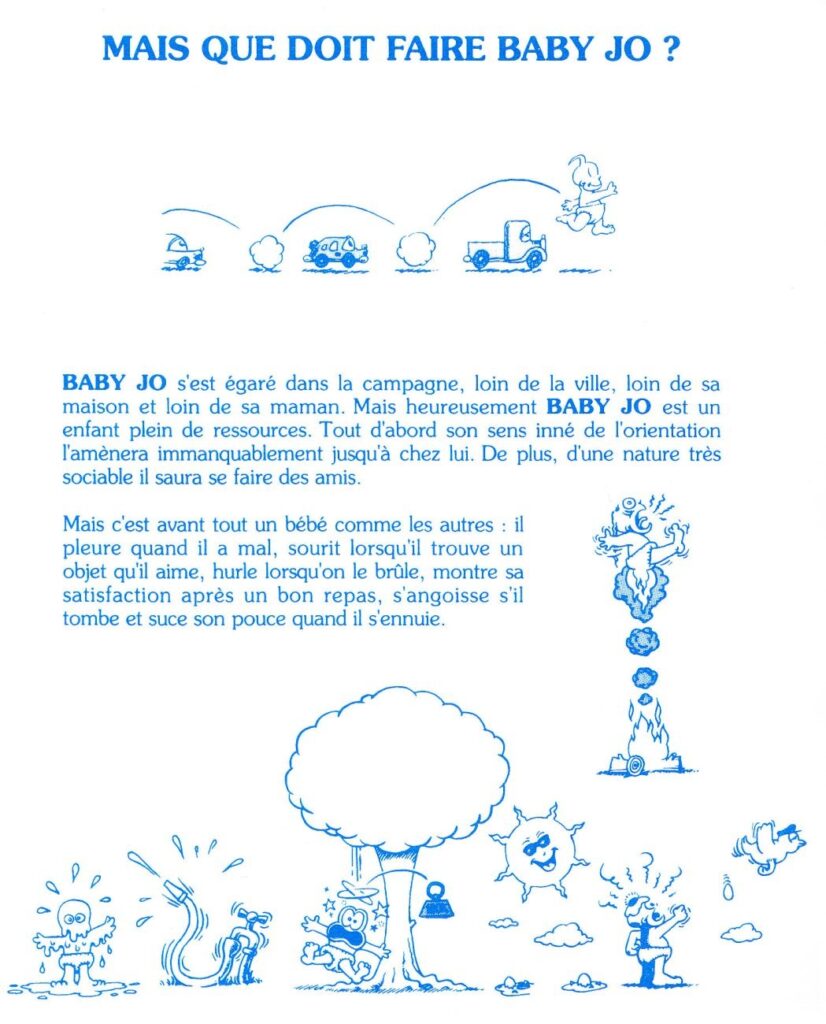

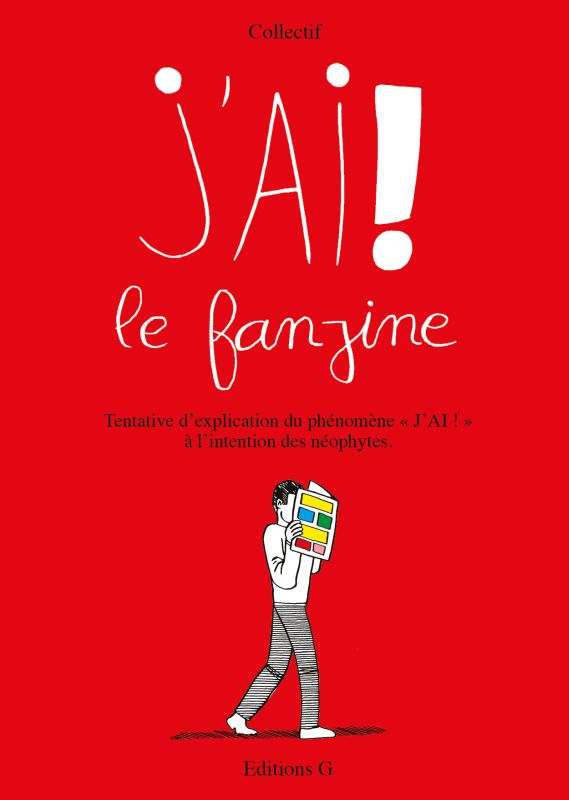

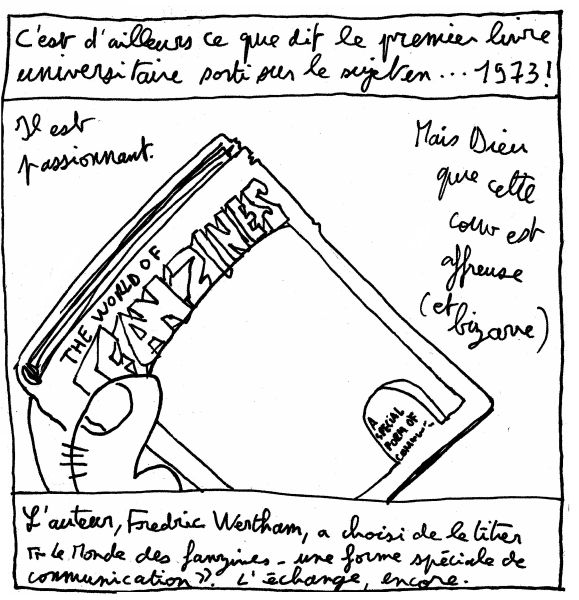

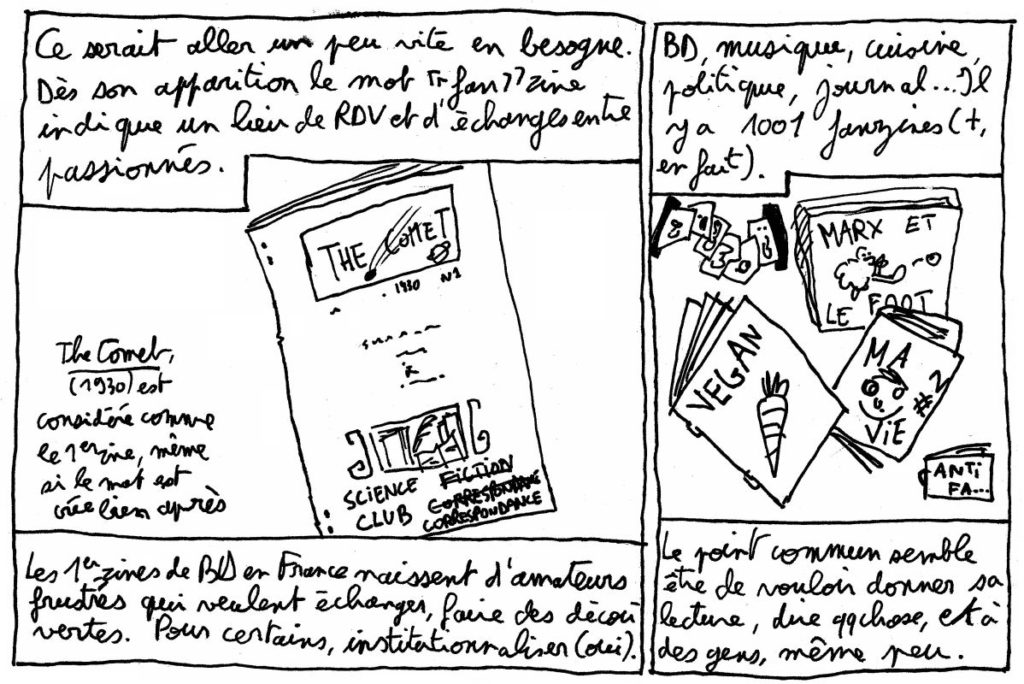

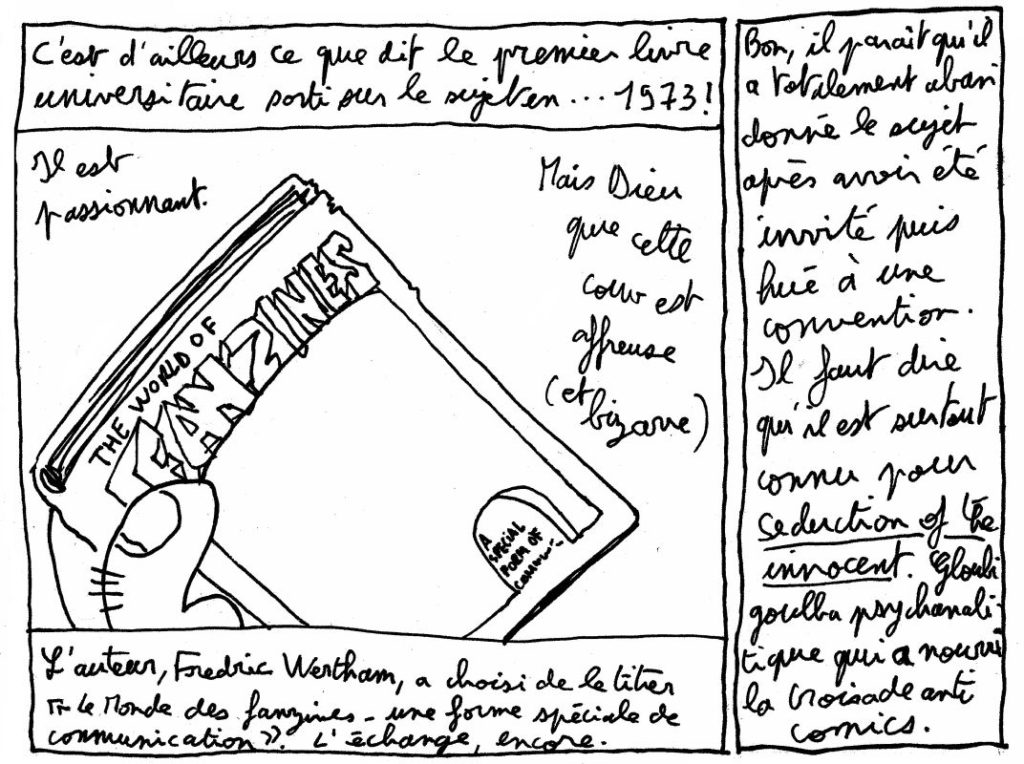

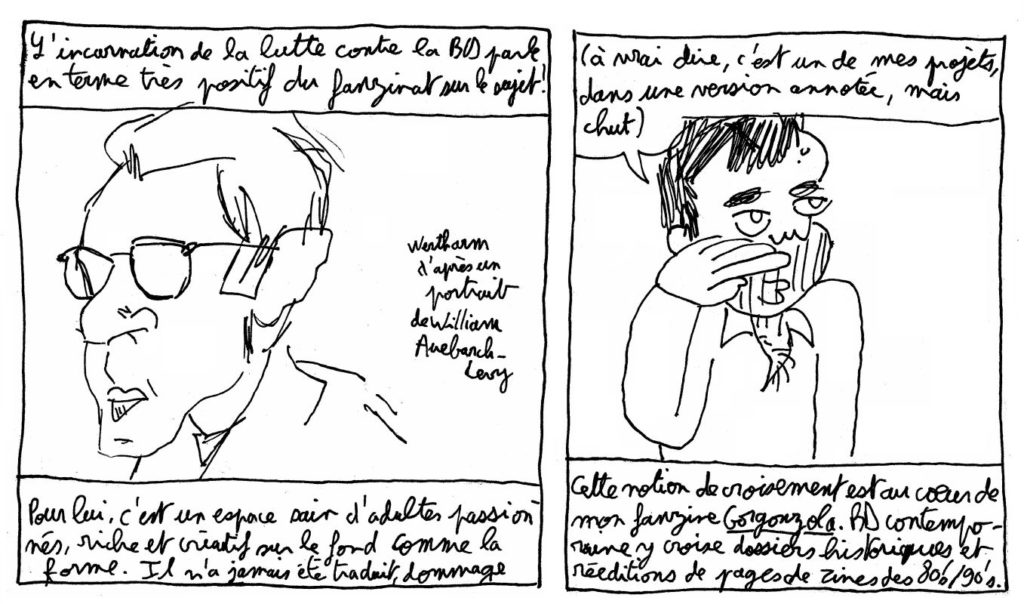

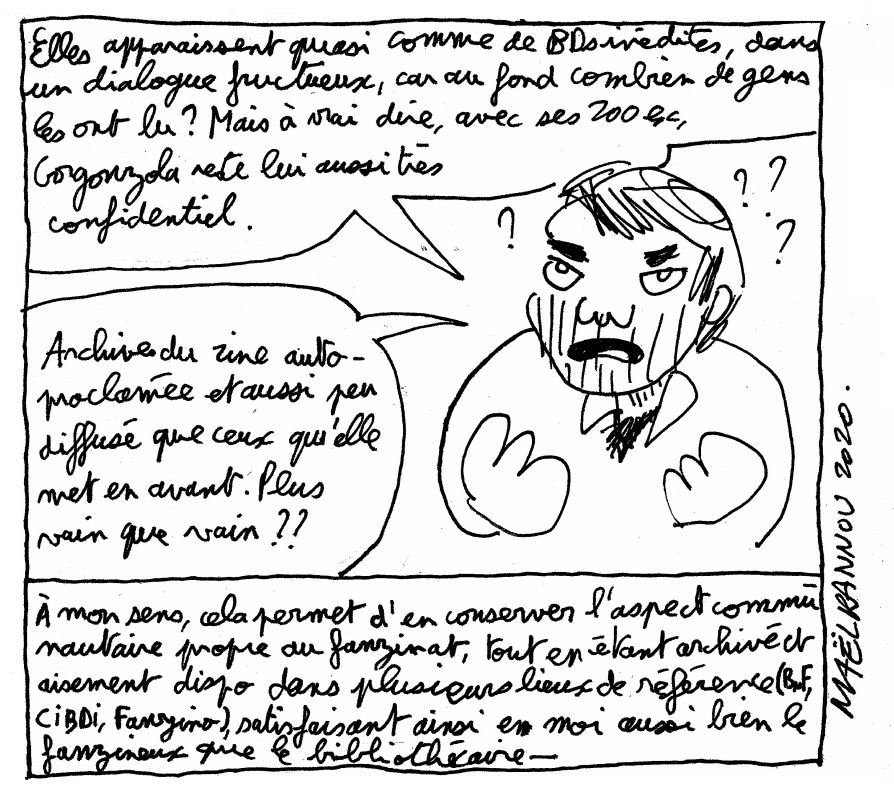

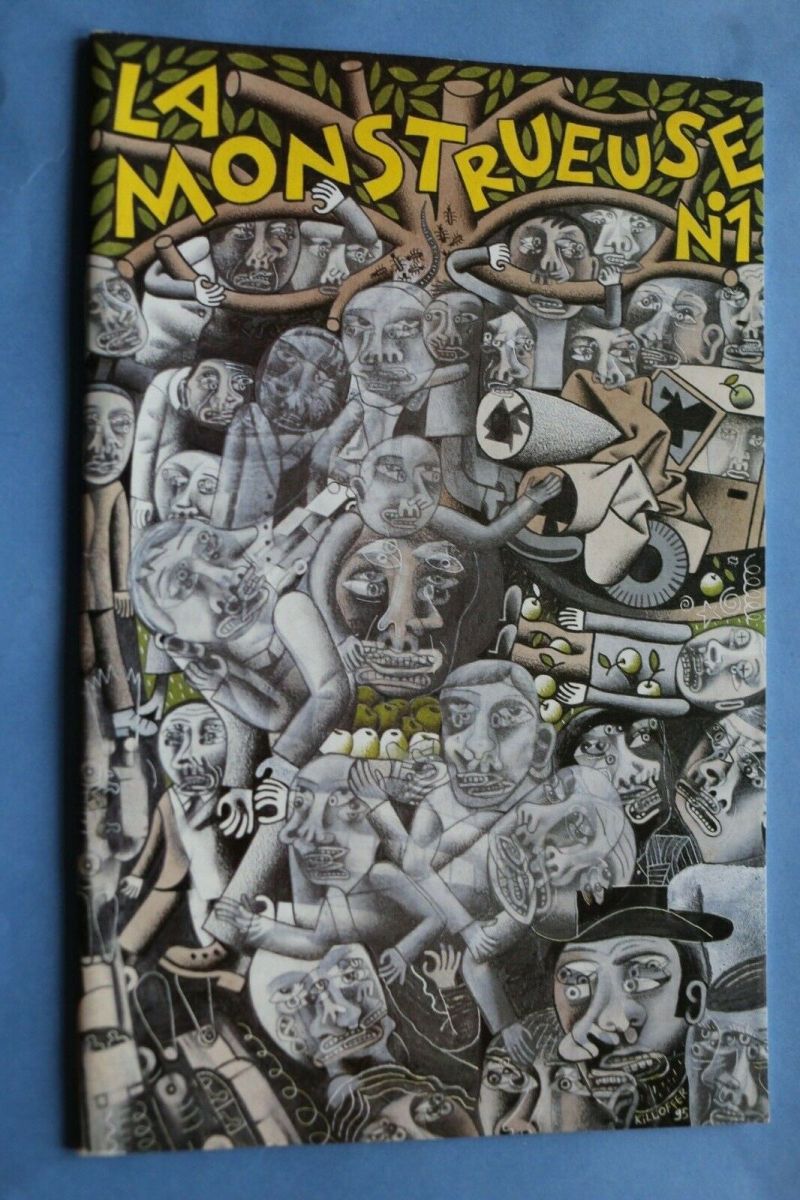

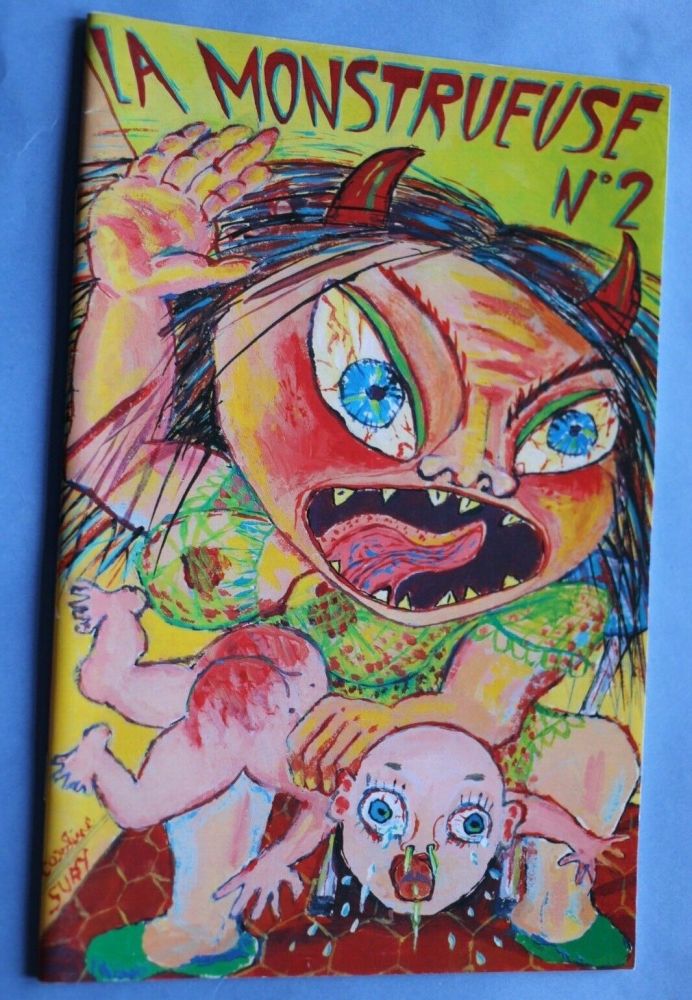

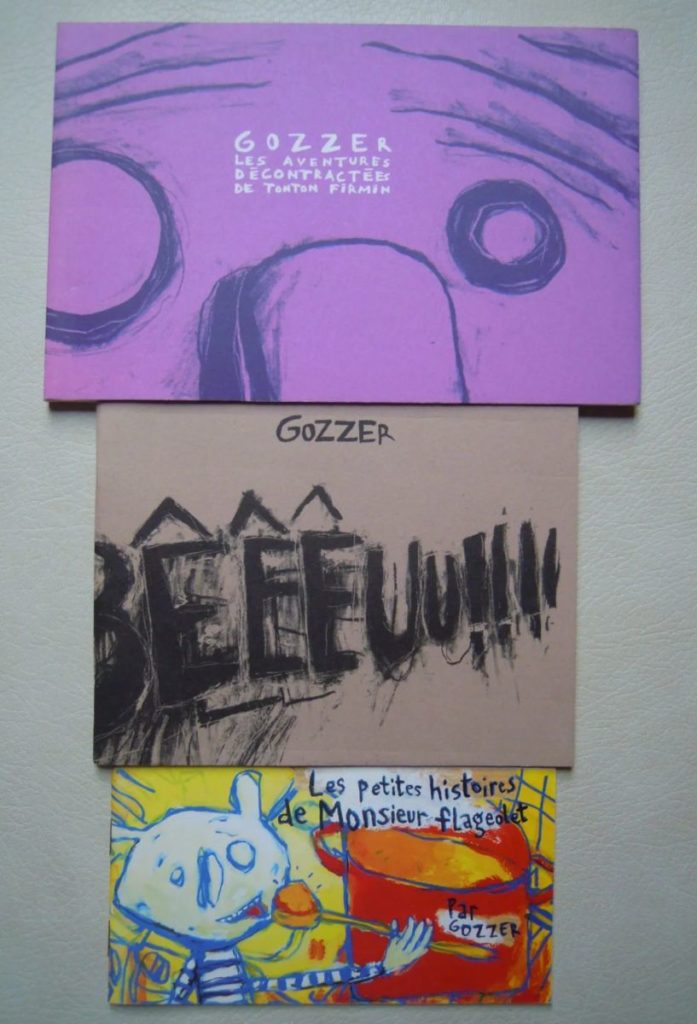

Sinon, j’avais publié chez l’Égouttoir il y a plusieurs années une version corrigée et illustrée d’un travail définitionnel du fanzine. Voici la présentation qu’en faisait l’éditeur :

« Passionné par les fanzines, auxquels il a consacré de nombreux textes depuis ses années de lycée, Maël Rannou a finit par se lasser qu’on lui demande : « « « Mais un fanzine, c’est quoi ? » » ».

Afin de ne pas répéter toujours la même chose, il propose avec Définir le fanzine un bornage historique et plusieurs définitions évolutives de ce concept qui n’a cessé d’évoluer et de couvrir des réalités mouvantes.

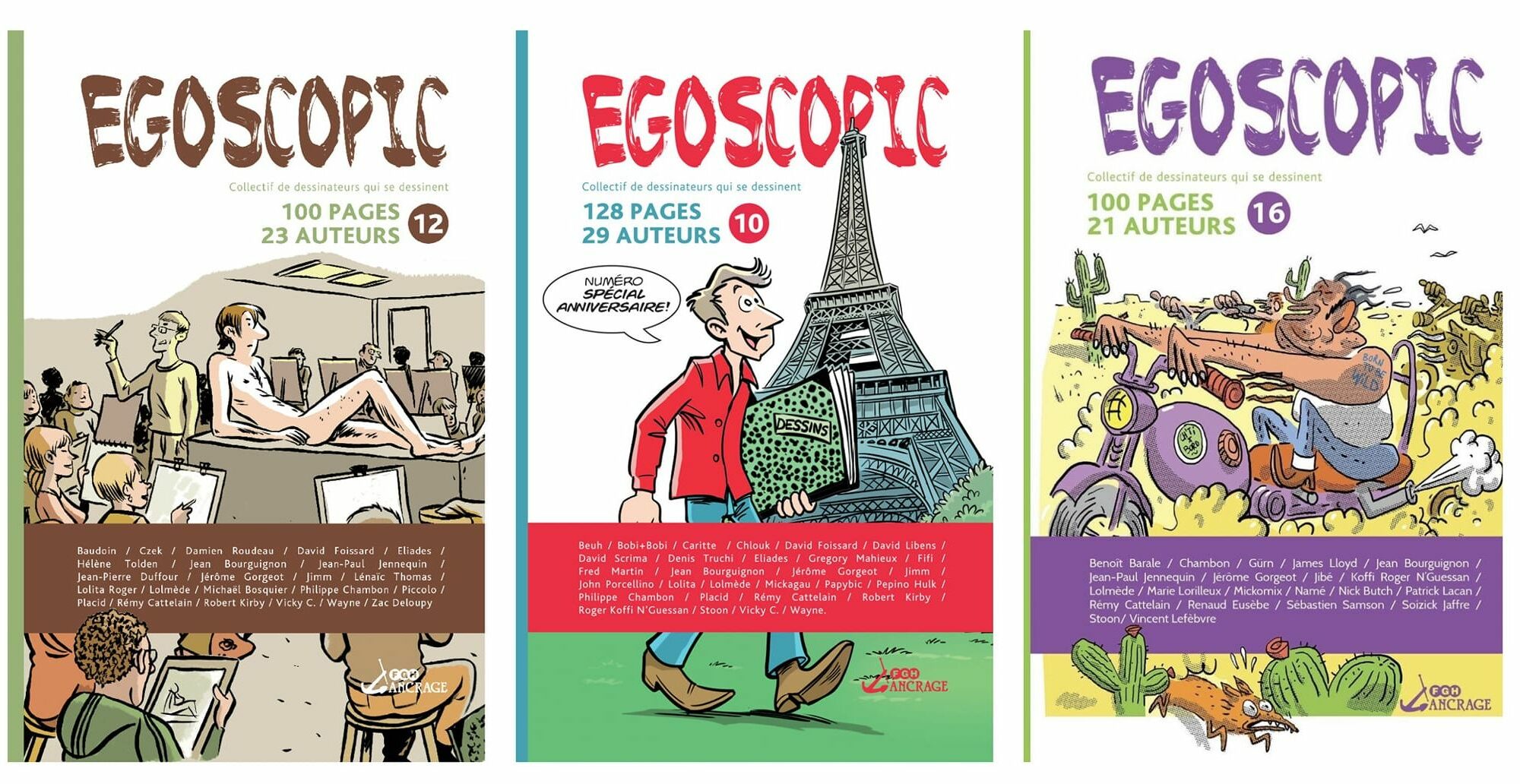

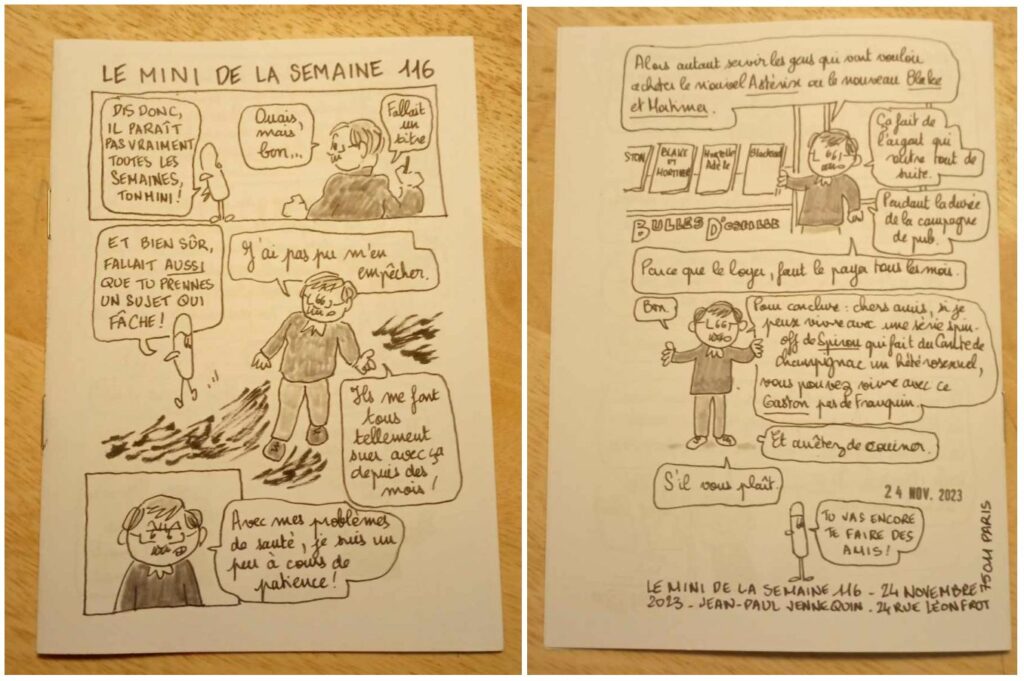

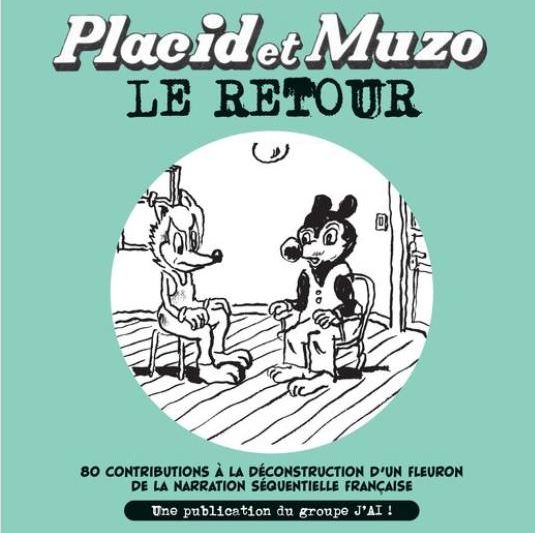

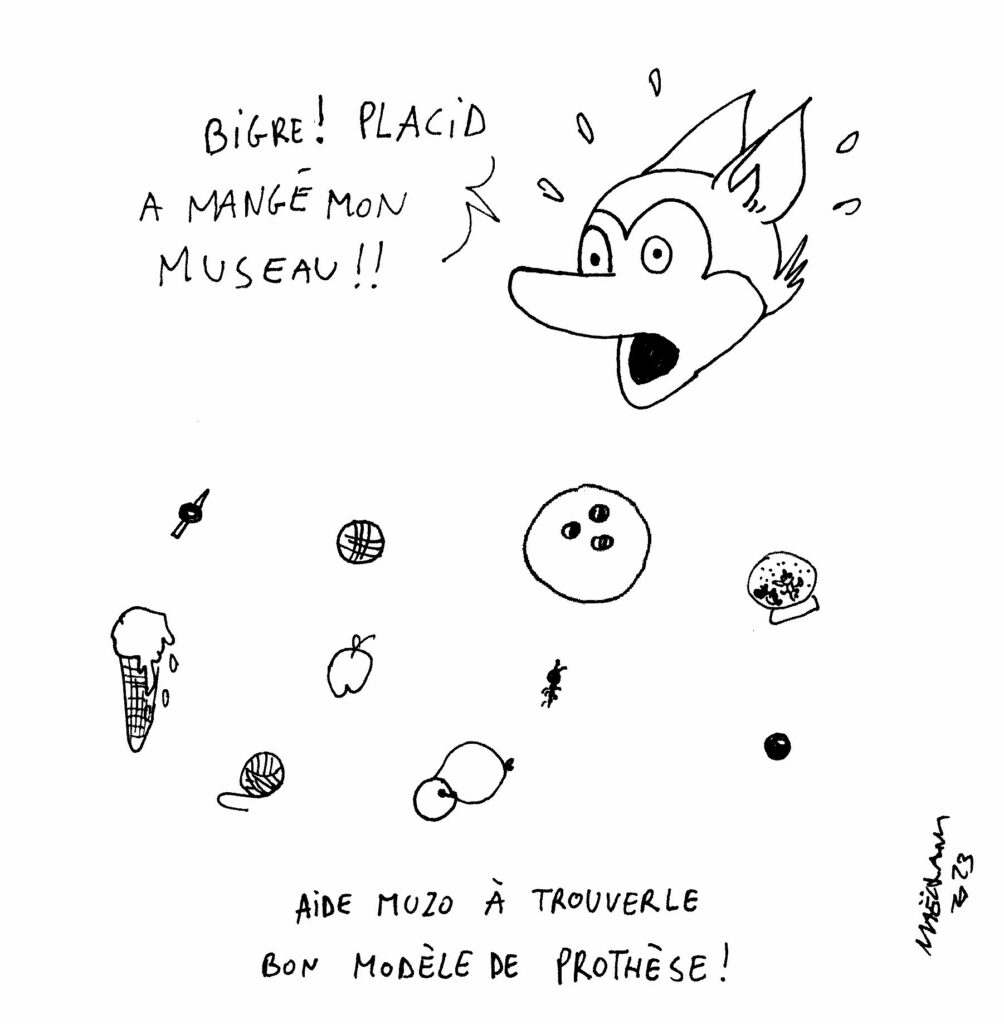

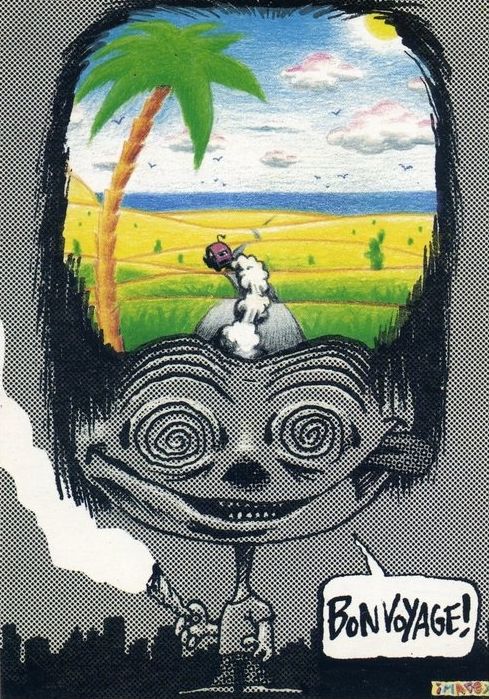

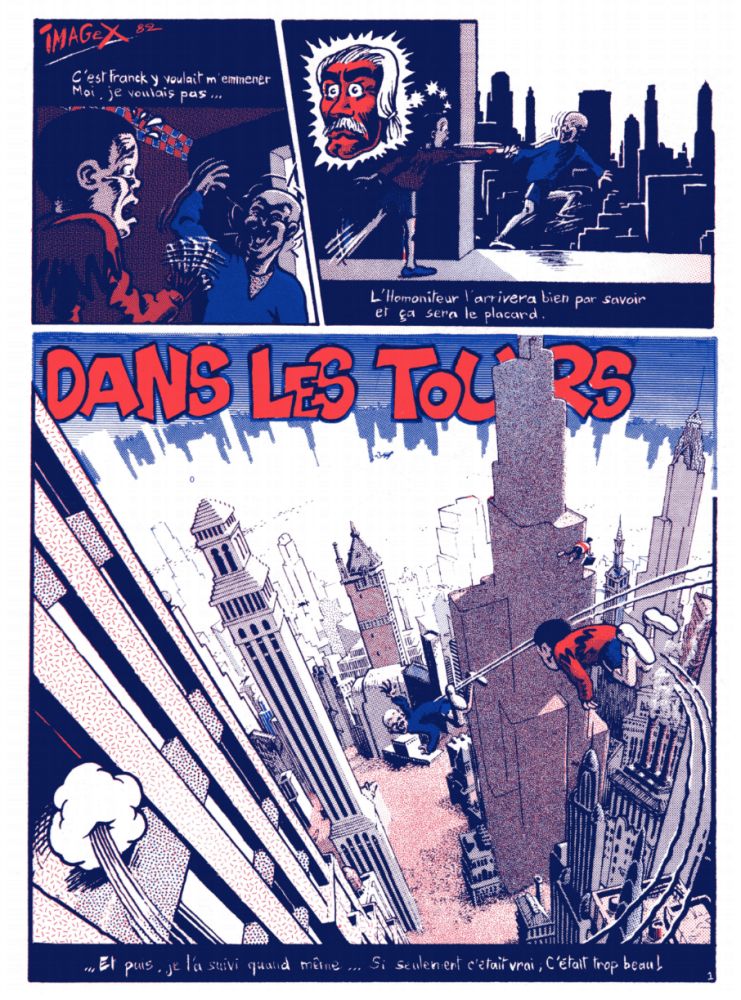

Afin de montrer cette diversité et d’ouvrir le débat, Lénon, Alex Baladi, El Chico Solo, Léa Murawiec, Jean-Paul Jennequin, Caro Caron et Jean Bourguignon, tous et toutes actifs dans le fanzinat de bande dessinée, ont apporté en BD ou dessin leur propose vision du fanzine. »

Ce fut un best-seller, à l’échelle du fanzinat, avec un deuxième tirage (ça fait 300 en tout, calmons-nous) et comme il est épuisé et que je ne fais plus trop de salons, j’ai voulu le rendre dispo. On le trouve donc sur HAL, archives ouvertes de la recherche en France, en fichiers imprimables !

Si là aussi ce n’est pas directement universitaire, j’ai écrit l’introduction du hors-série de la belle revue 303 « L’Appel du fleuve, la Loire en bande dessinée ». Cette revue consacrée à l’art visuel en Pays de la Loire, dont l’existence risque d’être frontalement menacée par la casse culturelle de la présidente de région, propose ici de nombreuses visions de la Loire en bande dessinée, de l’évocation intime au reportage en passant par l’histoire sociale, le futurisme ou l’onirique. Mon texte tente une typologie d’approches du paysage en bande dessinée, mêlant les récits du numéro et d’autres publications, convoquant Élisée Reclus ou Catherine le Forestier. Un texte écrit pile avant d’aller à la maternité, c’est Histoire(s) d’un paysage.

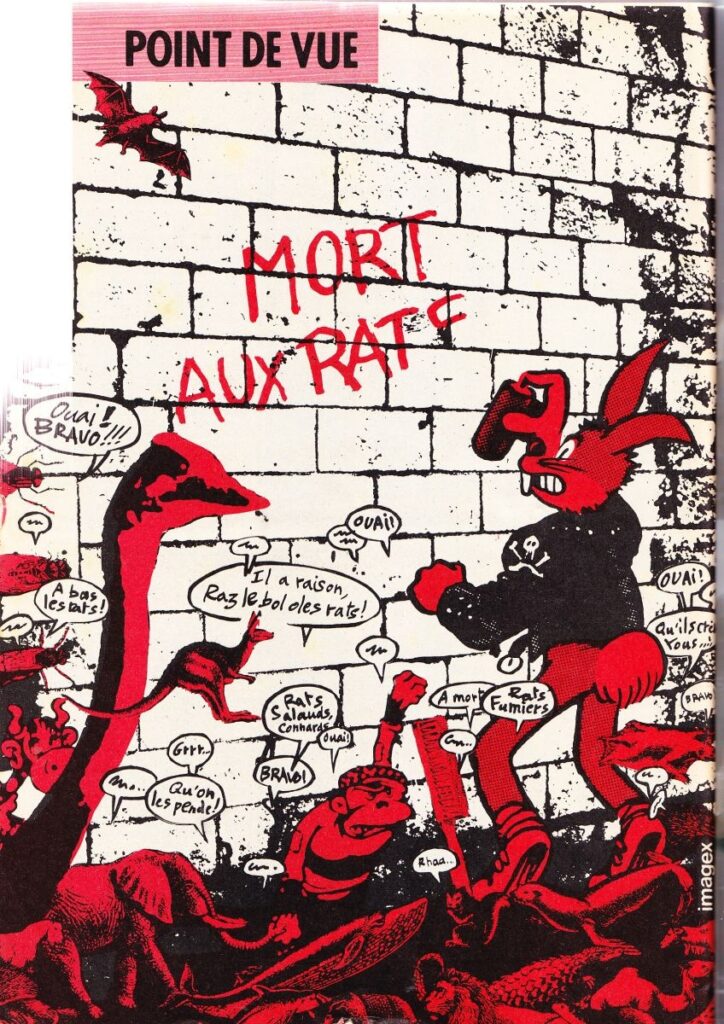

Du côté des entretiens, deux ont été publiés, tous deux réalisés avec ma camarade Irène Le Roy Ladurie. Le premier poursuit mes travaux réguliers sur Pif gadget, en donnant la parole à Claude Bardavid, dernier rédacteur en chef du magazine « canal historique », à l’occasion d’un dossier de Comicalités consacré aux magazines de bande dessinée en France. Titré d’une joyeuse citation, on peut lire « « On n’avait pas l’impression de travailler à la mine » » en cliquant sur l’image :

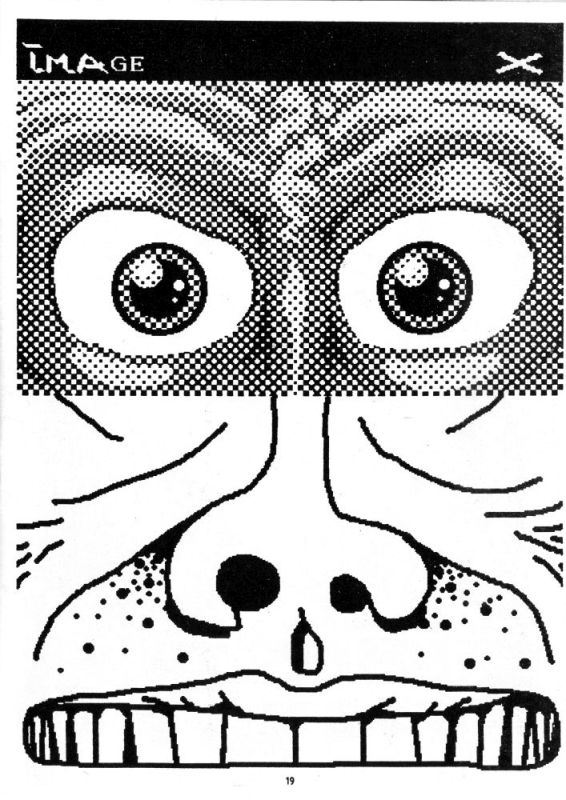

L’autre a été réalisé il y a plusieurs années et a mis son temps pour arriver en ligne, un dialogue avec Tony Neveux, typographe qui a tenté de créer une spécificité sur la typographie d’auteurices de bande dessinée. Pensé pour un dossier sur la lettre dans la bande dessinée de la revue neuvième art, l’entretien a fini par sortir isolément. « Pour moi, une lettre est une image » est à lire ici :

Si le site n’est pas strictement universitaire, son exigence et son sérieux me semblent tout aussi proches. J’ai donc le plaisir de ponctuellement écrire des recensions pour Nonfiction. La première en mars derniers « L’écocritique, un concept pour lier environnement et littérature », à propos de L’Écocritique. Repenser l’environnement au prisme de la littérature (Sophie Chiari, 2024), l’autre tout récemment « Les éditeurs sous toutes les coutures », à propos d’Être éditeur. Histoire, discours, imaginaires, d’Anthony Glinoer (L’Échappée, 2024). Deux livres verts dans les deux cas, aux sujets bien distincts, les deux sont toutefois de belles réussites :

Et enfin, c’est sur neuvième art, mais vraiment très bref, j’avais écrit un panneau de l’exposition MédiaBD consacrée à l’histoire de la bédéphilie. Ce n’est qu’à peine 2000 signes, et je concluais avec « Le fanzinat bédéphile aujourd’hui ». Pour la peine je mets le lien direct juste avant mais ici un lien vers toute l’exposition, car c’est intéressant et ça va vite à lire :